我第一次见张政烺先生,是1978年冬在长春南湖宾馆召开的“吉林大学古文字学术讨论会”上,也就是后来大家所说的第一届古文字研究会年会。那次会上决定成立中国古文字研究会,张先生是发起人之一,也是最早的理事。后来知道,这是“文革”后中国第一个成立的学术团体。当时我和几位师兄刚考上研究生不久,在会上帮忙会务,也旁听与会代表发言。因此我有幸成为张先生那个著名演讲——“古代筮法与文王演周易”的现场见证人。虽然那时我们刚入行,对张先生所讲的内容似懂非懂,但已在现场感受到大家对张先生这一伟大发明的认可。这只要看看第二年刊登在中华书局出版的《古文字研究》第一辑上的会议纪要,你就不难想象。从学术史的角度看,有关数字卦问题,虽然在张先生之前,李学勤先生曾有过一句话的猜测;在张先生之后,又有一些学者作了更细致的观察和讨论,但要论最大的原创性贡献,当然还得属张先生。

那次会上张先生给我留下深刻印象的还有两件事。一是张先生拿了一本段注《说文》跟大家讨论新出土的中山国铜器铭文。那么厚的一本段注《说文》,是张先生自己带来的,还是临时借来的,我不记得了。但他拿着段注讲中山王鼎铭文中的最后一句“毋替厥邦”的“替”字,实在是非常精彩。谁也没有想到,这个由一高一低两个“立”组成的字,并不是“並”字而是“替”字的初文。这个释法已被近年出土的西周铜器铭文再次证明是对的。但我们看看张先生原文,他考证这个字只用了十行字而已,简洁到不能再简洁了。第二件事,我注意到张先生讲古代的事,很善于拿后代的事打比方,一点都不呆板。他讲中山三器中的那件圆壶时,认为这篇铭文没有什么实质性内容,多是空话套话,就像解放前他家乡山东荣成一带土财主出殡时的“辞灵告文”。还特别举例说,那些土财主实在无善可陈,于是“辞灵告文”中只能写写“你也曾骑马打枪,你也曾娶妻两房”之类的话。我们读了不禁哈哈大笑。这都见于当年会上散发的油印本论文中,可惜后来正式发表时,张先生自己都删了。

到了1984年冬天,我和汤余惠、黄锡全师兄博士毕业,那时于老已在数月前谢世,学校就按照于老的遗愿,聘请张先生和胡厚宣先生、李学勤先生来参加我们的答辩。我的论文题目是《〈古玺文编〉校订》,来参加答辩的先生们一方面鼓励有加,一方面也提出一些问题。张先生仍是那一贯的厚道作风,几乎没提什么问题,却表扬我说:“从前大家说段玉裁是《说文解字》的功臣,你是《古玺文编》的功臣,你的书很有用。”我听了既高兴又惭愧。

答辩后第二天,学校邀请三位先生演讲。张先生讲的是岳飞《满江红》词和“还我河山”字都是后人伪托的。虽然从张先生的讲演中,我们知道了这事前人已有怀疑,然而我们对这桩公案却是完全陌生的,所以也是听得稀里糊涂。只是惊奇张先生没拿什么讲稿,却在短短一个多钟头里,旁征博引,在黑板上写下二三十个人名和书名。这真印证了于老的说法。于老在世时曾说,他一生只遇到两个博闻强识、过目不忘的人,其中一位就是张先生(另一位是东北师大已故历史学家陈连庆先生)。只可惜当年没有录音录像设备,而我们也正如一群初次接触京剧就来听余叔岩、梅兰芳的观众一样,完全是看热闹而绝不知深浅。

吉大演讲后,东北师大林志纯(日知)先生又来邀请三位先生去演讲。因演讲当天林先生要先在家设午宴招待三位先生,人不宜多,学校就只派我一人陪去。路上我问张先生,今天还讲《满江红》吗?张先生笑答:“我哪能脸皮这么厚,今天不能再讲这个了!”倒弄得我闹了个大红脸。

大概是九十年代中期,我去台湾“中研院”史语所访问,有院士请客吃饭。当时我们聊起台湾的院士制度,给我印象最深的是,他说:“我们可以在全世界选院士,惟独不能在大陆选,如果可以的话,张政烺先生就应该是。”而且只提到张先生一人。我想,在大陆够当院士的前辈当然不止张先生一位,但在史语所院士的心目中,张先生显然是首选。这也反映出张先生在同行心目中的地位。

很遗憾,我没有跟张先生聊过古文字。我跟张先生聊得比较长的一次,是1989年在安阳举行的纪念殷墟甲骨文发现九十周年会上。我跟张先生说起最近书店卖的减价书中有许多新印明清小说,我淘回不少,其中有些是用上海话或苏州话写的,很适合我这个在吴语区长大的人读。张先生听后十分赞赏,并鼓励我说:“看小说好!要了解当时的社会,就要看小说,当时的社会就是这个样子。”张先生的这番话至今常在我耳边回响。可惜中国古代小说汗牛充栋,我至今也没能完整地读完几本。而今天我们的大学教育,史学跟文学早已分途,似也不见利用古代小说研究当时社会与历史的佳作。

那次会上,张先生还应我的请求,用他那一手漂亮的小篆为我题写了书斋名。他一边写一边说:“我去当个中国书法家协会会员还是够的。”这是我听见过的张先生唯一一句自负的话。

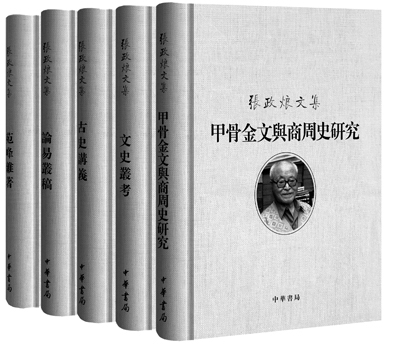

我们只要听张先生作学术发言,就会发现张先生总要先申明“我不是专家”。我常常想,张先生大概压根也没想去当专家。他天天坐在那里读书,博通古今,大概就是抱有古人所说的“一物不知,儒者之耻”那种想法。这种境界在今天这个知识爆炸的时代已经做不到了,但还是需要我们“虽不能至,心向往之”。所以读张先生的著作,真不能用一字一句之得失来看待,而是要领悟欣赏他那种博雅通达、古今贯通的高境界。

(本版文章除李零文外,标题均为编者所拟)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇