上初中时,我在天津“宁园”图书馆读了拜伦的长诗《海盗》,后又看了据之改编的同名电影,深为一位英国诗人的愤世情怀和自然忧郁所感染。1986年2月泛舟莱蒙湖上,经天鹅岛特地去那座兴建于13世纪的“锡雍古堡”,搜集到《锡雍的囚徒》英法两种版本。拜伦当年跟雪莱一同游此,为监禁水牢整整六载的自由斗士波尼瓦尔写下了这一首激昂的抗暴诗篇:

锡雍!你的监狱成了一隅圣地,

你阴郁的地面变为神坛,

因为波尼瓦尔在那里……

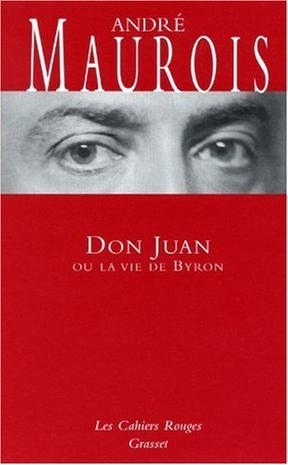

尔后,我每次下榻罗马市中心维奈朵街“使节大旅馆”,傍晚都必步行至附近的波盖斯公园。那里竖立一座拜伦全身雕像,刻工细润之至,生动显现拜伦的俊美容貌和清教的郁悒气质。久久伫立在这尊石像前,我默读基座上的一段铭文;它摘自《恰尔德·哈罗德游记》,表达着拜伦对自由意大利的崇仰,含蕴对专制暴政的彻底唾弃。2001年春,我和妻子董纯在巴黎塞纳河畔旧书摊漫步淘书,恰巧碰到安德烈·莫洛亚写的《拜伦传略——一个堂璜的生涯》,两人遂将其中叙述拜伦生平,尤其是诗人与几位女性的情缘部分翻译出版。由此,我们对关于拜伦传说中的矛盾层面进行了一番探究。

乔治·戈登·拜伦堪称旷世“诗魔”。对他本性中的善恶矛盾,众说纷纭,至今仍是一个待解的司芬克斯之谜。“诗魔”原为贬义,即“诗坛魔鬼”,名目出自英国湖畔派桂冠诗人罗伯特·骚塞的语汇。1821年春,骚塞发表长诗《判断的幻象》,在序言里非难拜伦为“诗坛的恶魔派”(The Satanical School of poetry)。无疑,这是纯意识形态的诅咒,正像此翁也同样辱骂雪莱,而对曾镇压意大利革命的英国海军名将纳尔逊却不乏溢美之辞。同年十月,拜伦写了和骚文同名的讽刺诗,反驳他眼中的这个“诗商”。

1907年,鲁迅借骚塞的咒语,采纳梵文中“摩罗”(或“魔罗”)一词,反其义而用之,作《摩罗诗力说》,曰:“摩罗之言,假自天竺, 此云天魔,欧人谓之撒但,人本以目裴伦(G.Byron)。”鲁迅视拜伦为“摩罗诗派”的“宗主”,在其文论里详述他“立意反抗”,“为世所不甚愉悦”的短暂生平,评介了《恰尔德·哈罗德游记》、《曼弗雷德》、《异教徒》、《阿比多斯的新娘》、《海盗》、《莱拉》、《该隐》、《天地》和《堂璜》等拜氏名篇,指出这些作品里的主人公康拉德等“以无量罪恶,系一德义之名”,“实即此诗人变相”。

鲁迅肯定拜伦性格“直率”,写诗“极诚”,其诗力“曼衍于欧土”,同时也指出他“虽负摩罗之号,亦人而已”,故“难以求备”。他引用拜伦对彭斯的品评,“高尚而卑,有神圣者焉,有不净者焉,互和合也”,进而强调:“拜伦亦然”。可见,鲁迅赞赏拜伦篇的“深趣”,并不像尼采那般崇拜所谓“拜伦式”的英雄。《摩罗诗力说》中论及“ 裴伦去其妇,世虽不知去之之故,然争难之”,断言这无异于“颂高官而厄寒士”的东方恶习,反映了营营世人的顽愚,造成了拜伦之祸。鲁迅此论似有失偏颇,故需要借鉴法国作家安德烈·莫洛亚所著《拜伦传略》。

安德烈·莫洛亚(1885—1967)为法国康德派哲学家阿兰的弟子,1938年进入法兰西文学院,著有《心理气候》等小说,以文笔流畅隽永驰名。他的贡献主要在文学传记领域,曾陆续为夏多布里昂、雨果、乔治·桑、巴尔扎克、大仲马、小仲马、拉法耶特夫人、屠格涅夫和普鲁斯特等人作传。他以渊博的知识和生动的笔触革新了传记小说体裁,明智而绝少幻想地勾勒了不少文豪和韵客的真实面貌和心路历程,矫正了文坛各种偏执,破除了艺苑里的偶像崇拜和诸多流传广泛的虚浮神话。

莫洛亚依据翔实的资料,聚焦折射出拜伦人格上几个鲜为人知的侧面,而且叙文中大量直接引用有关当事者的书传和说白,客观遵守了人物传记应有的真实性,为读者的判断提供了可靠基础。他特别追述了一个“魔罗诗人”爱的幻灭过程。泰西群芳谱里,有诗人少年时代初恋的玛丽·恰沃斯和最后表示愿陪他一同去支持希腊民族独立斗争的黛莱莎·基齐奥里,有缠人的卡洛丽娜·朗勃、放浪的奥克斯弗尔夫人、腼腆的金发少妇弗朗切丝,有跟他仅有一夜之欢的克莱尔·克莱赫蒙、威尼斯商人之妻玛丽亚娜,以及有天后朱诺般身段的玛嘉丽塔。一系列的艳遇都充满恋爱与自由的冲突,显示了难免让诗人失望的悬殊。对一些读者来说,面对这样一个拜伦,如眼见地府升魔,不甚理解他为何要自寻魔障。然而,莫洛亚不属于蓄意诽谤拜伦之辈,并非要揭露一个对女性一贯始乱终弃的无行文人,更无意以此分辨善恶。至少,这绝不是一个西方现代文论家的道德标准。他将拜伦比喻为堂璜,但他笔下的堂璜不是《塞维利亚志》里的放荡之徒和欧洲传说中的色魔,既没有莫里哀《堂璜》的虚伪无情,也没有莫扎特《唐·乔万尼》的滑稽可笑,更不像普希金《石客》的荒诞不经,而恰是拜氏自己塑造的《堂璜》,“一个在湿雾气候里长大,离开雨雾就难受的人”。莫洛亚眼光敏锐地看透了拜伦的秉性,说他“不能承受幸福的阳光”,“在一座长满黑压压柏树丛的花园里囿于伤感,似乎永远停留在少年时代的心态,梦想着光荣的奇遇和自由骑士的业绩,在向约翰牛展示尘世某一种境遇”。

所谓“某一种境遇”乃是从现实人类境遇中摆脱出来的另一个宙宇。用莫洛亚的话说,就是:“他需要找个无人之处躲避,但又要一个充满精神的地方去创造,过一种有创造性的、更充实的生活。”确实,拜伦义无返顾地离开了向他喷吐仇恨泡沫的祖国英吉利,流亡到意大利水都威尼斯,在那儿写出了《恰尔德·哈罗德游记》的终篇,又开始创作讽刺史诗《堂璜》,通过主人公漫游欧罗巴的历程来揭露当时欧洲旧大陆的封建专制和金钱统治。其时,拜伦游历希腊、西班牙和土耳其等国一系列城市,两部长诗都是作者见闻的实录,用浪漫的笔触再现出来。

《堂璜》仅16章,是一部未完成的长诗。1821年2月16日,拜伦致函友人约翰·莫莱,透露他的初衷是要让堂璜在欧洲旅行一番后去参加法国大革命,正像诗人自己最终作为“世界公民”,在拉文纳加入意大利烧炭党人的队伍,为意大利和希腊人民的自由献身。莫洛亚归结他笔下的堂璜生涯说:“诗人和斗士战胜了纨绔公子、上流社会人物和情种。”不过,这位清醒的传记作家然后又疑惑地问道:“若拜伦再受到‘绫罗绸缎和琳琅宝石海洋’波浪的冲击,他能经住诱惑吗?谁知道呢?”

在这之先,莫洛亚曾有过一种回答:“拜伦想成为什么样的人呢?当哈姆莱特,还是堂·吉诃德?做个勇于行动、甘愿承受失败者,还是热爱正义、想入非非、一事无成的梦幻家?他自己心中难道很清楚吗?”

显然,拜伦当不了堂·吉诃德那样胸襟宽宏大量的理想主义骑士。若说他像哈姆莱特,那他可远比丹麦王子造成了更多奥菲丽娅的不幸,首当其冲者,自然是简称安娜贝拉、始终忠实于他的妻子安娜·伊萨贝拉·密尔邦克。安娜贝拉姑娘在一场舞会上初遇拜伦时,她已婚的表姐卡洛丽娜·朗勃正狂恋着这位异常秀气的年轻诗人,一周之内就成了他的情妇。拜伦与卡洛丽娜的私情闹得伦敦满城风雨。为摆脱困境,这个自认的“堕落天使”转而向自己最初觉得“过于完美”的安娜贝拉小姐求婚,不意遭到了拒绝。继而,他向姐姐奥古丝塔的女友、长着一对杏眼的夏洛蒂提亲,亦被对方父母回绝。恼火之余,他于1814年9月9日第二次向安娜贝拉求婚,终于娶到了一位无比端庄贤惠的妻子,夫妇俩生有一女,取名艾达。

安娜贝拉从事数学研究工作,被拜伦谑称为“平行四边形公主”。一位数学家与一个深受蒲伯影响的浪漫诗人结合,本身就潜伏着不祥之兆,加上拜伦把在英国社会压抑下对人世的厌恶都发泄在妻子身上,对女方频作粗鲁暴戾之态,达到了令人难以忍受的程度,连他自己都承认“脾气暴躁”、“行为不端”,导致安娜贝拉在结婚不到一年半后就通过法律诉讼,正式提出并确立双方分居,直至拜伦客死异邦。

拜伦曾对安娜贝拉说:“您会发现自己嫁给了一个恶魔。”他婚后跟妻子勉强周旋,度过了“苦厄的蜜月”,从伤性到伤伦。但是,更伤新娘心的,是他竟和同父异母的姐姐奥古丝塔乱伦,触犯了人类最古老的戒律。世人有理由斥责他伤害风化,是不折不扣的“败伦”,故莫洛亚在他的《拜伦传略》里用了相当篇幅贯穿此事的缘起和波澜,其中也流露出对罪孽双方的一定体谅。

在同拜伦有染的诸多女性中,奥古丝塔几乎是唯一不曾惹诗人厌烦的少妇。她身上有着经久不衰的新鲜魅力,被拜伦呼为“奥古丝塔之谜”,而她则称弟弟为“拜伦宝贝”。二人同父异母,拜伦16岁上方得见这位漂亮的姐姐。其时,奥古丝塔已跟其表兄乔治·莱赫上校订了婚。可是,莱赫上校结婚后整日泡跑马场,还在外寻花问柳,无暇顾及夫妇的感情生活,造成了家庭的不幸。

莫洛亚这样解释奥古丝塔委身拜伦的心态:“她最突出的感情是心善。她的善心几乎不受任何道德和社会规范约束。只要她心爱的人高兴,即使去犯最严重的罪行,她也不会认为是件坏事。为此,她十分纯洁的灵魂能做出最癫狂的举动。再说,事过之后,她一下子就会忘记了。”至于拜伦,莫洛亚分析他的心理说:“在这一事件中,拜伦肯定心知有罪。他将自己想象得比实际还恶劣,从中体味有罪的乐趣。人们几乎可以说,正是他,是他个人将乱伦称为自己对陌生异母姐姐产生的自然爱情,从而把过失变成了罪孽。”这一点,从他的自传作品《帕瑞希纳》里可以明显看出来。

尽管奥古丝塔对安娜贝拉非常友善,但姐弟乱伦,毕竟给拜伦夫人改善家庭关系的愿望蒙上一层阴影,成了日日纠缠这位可怜妻子的梦魇。安娜贝拉时而主动拥抱奥古丝塔,时而想杀死她,过后又将仇恨化为怜恤,想拯救这个造成她痛苦的女子。让她尴尬的是,拜伦姐弟乱伦还生了一个女儿,叫梅朵拉,跟《海盗》主人公康德拉的爱妻同名。据说,拜伦望着小梅朵拉时表情格外美,还露骨地对自己的妻子说:“知道吗,她是我女儿。”这种场面,实令虔诚的女基督徒安娜贝拉吃惊,甚至以为丈夫患了精神病,不时陷入绝望,最后下了与之分手的决心。

夫妻离异后,拜伦从多佛尔港出国漂流海上。出发前夕,他写信给安娜贝拉:“我将走得很远。无论去何方,您和我今生来世都不会再见面了……万一我出了什么事,求您对奥古丝塔好些。如果她也辞世,烦请照顾她的几个孩子。”有的拜伦传记中说,诗人在垂死时想最后见情妇黛莱莎,即基齐奥里伯爵夫人一面。其实,读完莫洛亚的《拜伦传略》,就可以肯定,他一生从心底最爱恋的是姐姐奥古丝塔,有一首情诗为证:

我不出声,

也不书写,

我不低唤你的名字。

这爱情里有罪孽,

这名字里有苦痛。

我脸颊上

那滴滚烫的泪水,

让我恍见沉埋心底的,

思想的深邃……

记得,有一种幻象,近看是骷髅,远视才是美人。瑞士作家哈缪曾远见一位红裳佳丽,趋近一瞧,不禁大失所望。拜伦追求女性,结果大抵如此。反之亦然,竖拜伦为偶像者,难免会在真相面前感觉困惑。此一现象表明,形神矛盾是普遍而恒久的。只有舍形存神,才能葆有事实的真谛。莫洛亚在其书里善恶悉载,实而不俗,情高意雅,难能可贵。

综观拜伦短促一生,他的形象绝不局限于恋爱与自由的悖论,而更本质地体现了自由与暴政的斗争。他作品的抗暴本质影响了普希金、密茨凯维支、裴多菲等世界诗坛的自由斗士,为人类的精神解放起到了极大的推动作用。更为可贵的是,他在英国产业革命进程中,于1812年就奋起谴责统治者对参加“卢德运动”的工人群众实行血腥镇压的暴行,冲决了自身阶级意识的局限,并非像有的国际共运领袖片面批判的那样。在文学上,雪莱、司各特、歌德、拉马丁、缪塞等一齐肯定他对欧洲浪漫主义的巨大影响。德拉克洛瓦、伯辽兹、威尔第陆续用绘画或音乐表现他创作的深邃艺术震撼力。他给后世留下的《科林斯之围》(1816)、《但丁预言》(1819)、《东方叙事诗》以及受歌德启迪的戏剧作品,皆为缪斯的晶莹珠玑,至今在世界文坛闪耀明澈的辉光。

1824年4月,拜伦患疟疾在米索隆基逝世,正当他跟希腊独立战士一同反抗土耳其统治之时。希腊临时政府下令举国致哀,鸣炮37响,声震山河。今天,凡到瑞士滨湖名城蒙特勒一游的旅人,去附近参观锡雍古堡,可在那座“人间水牢”一角的石块上看见拜伦自己刻下的姓名。这块碑石被镶边保留至今,表达后世对拜伦的景慕。

在我国,苏曼殊早于1909年春就将拜伦的《去国行》、《大海》、《哀希腊》等名篇译成中文,最初编进1911年刊印的《潮音》。据传,苏曼殊生时曾在日本东京附近一座湖上划船,一边苦吟拜伦的《哀希腊》,一边为逝者哭泣。他赞扬拜伦“虽与日月争辉可也”,特赋绝句一首:

秋风海上已黄昏,

独向遗篇吊拜伦。

词客飘蓬君与我,

可能异域为招魂。

此诗由我翻译成法文,录入巴黎伽利玛尔出版社1989年发行的《天涯红泪记》,以示拜伦精神在中国有过深远影响。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制