德国作家赫尔曼·黑塞的藏书室里,有一个专门存放中国书籍的角落。

我曾经在一本书里见过黑塞藏书室的照片,满墙到顶的书架,书籍竖立,光线柔和,书房连着餐厅,连着窗外的风景。

在另一张书房“中国角”的特写照片中,我仔细欣赏着黑塞的中国藏书……整整一架德译中国书,按书脊上的拼音,能看出有《道德经》、《论语》、《礼记》、《庄子》等等。最令我惊讶的是,其中居然有一本《碧岩录》——此书乃宋代著名禅僧圆悟克勤所著,素有“禅门第一书”之称,可见书的主人对中国文化涉猎之广、浸淫之深。

“我踱至书库的一角,这儿站立着许多中国人——一个雅致、宁静和愉快的角落。这些古老的书本里,写着那么多优秀又非常奇特地具有现实意义的东西。在可怕的战争年代里,我曾多少次在这里寻得藉以自慰、使我振作的思想啊!”在1921年发表的《我观中国》一文中,黑塞曾这样描述。

从27岁起,黑塞就追踪和评论几乎一切可以收集到的、欧洲人不熟悉的东方图书的译著。他一生研究中国文化达60年之久,读了近160本中国书籍——上至深奥晦涩的宗教、哲学经典,下到怡情悦性的诗歌小说、神话传说。他还写过40多篇关于中国书的文章。

甚至可以说,黑塞所读的中国古籍,比大多数中国人还多。

一位德国作家,在20世纪上半叶,为何踏上中国文化的朝圣之路?黑塞迷恋中国,有何特殊的背景?对中国文化深刻而别致的理解,与作家的精神使命、思想再生、作品含蕴又有哪些关联?

1877年,黑塞出生于德国许瓦本地区小城卡尔夫一个虔诚的传教士家庭,其父亲及外祖父均在印度传教多年,母亲也出生于印度——因自幼耳濡目染,黑塞对古老绚烂的东方文明充满向往。

13岁时,黑塞就立志成为一位诗人。诗人的宿命,乃身心漂泊,从成年开始,黑塞就在欧洲游历。1911 年,34岁的黑塞与一位画家结伴,启程赴印度,寻觅遥远心灵的故乡——这年的9月至12月,他游历了印度、锡兰、新加坡和苏门答腊等地,由于当时中国正爆发辛亥革命,他未能进入中国……此次远行,黑塞对印度人没有留下什么印象,令他感到强大而富有朝气的倒是中国人。

回到欧洲以后,他便全身心投入对中国文化的探索。

其实,早在1907年,黑塞的父亲约翰·黑塞便把老子介绍给了他。同年,黑塞还得到德译中国诗集《中国牧笛》,他如获至宝,读后感叹不已:“……读着这些优美的诗篇,我们仿佛徜徉在异域盛开的莲花丛中,感受到一种与古希腊、古罗马相媲美的古老文明的馨香。”

1912年,黑塞离开德国,定居瑞士。两年后一战爆发,战火纷飞,在迷惘与苦闷中,黑塞开始离开曾一度迷恋的印度哲学,离开它的忍受和认命思想,转向中国哲学。

一战结束后,黑塞认为只有中国的圣贤能够拯救欧洲的灵魂,他把传播中国思想,特别是道家思想,视为自己的重要使命——在给友人罗曼·罗兰的信中,黑塞写道:“老子多年来带给我极大的智慧和安慰,‘道’这个字对我意味着全部的生活真谛。”对于庄子,黑塞也推崇至极,他认为整个西方文化史上还没有一部能与《庄子》相媲美的著作。

接触老庄哲学后,黑塞对世界有了新的认识,开始沉潜于内心之路——在内心流亡中,道家学说中“矛盾的两极相互依存、互为前提,既对立又相融”的思想,对黑塞影响极大。

自20世纪80年代开始,在我阅读过的所有中文版黑塞著作中,印象最深的,除了他作品中的古典人道理想与高贵的风格外,便是黑塞式的“两极性”观点——生命在二元对立后的自我完善、自我救赎。

黑塞小说的最大特点就是道家的对立统一思想。他所有小说的主人公,几乎都面临着生活的两极分裂……而这种分裂,有时体现在一篇小说的两个人身上,有时又聚焦于一人之身——人们往往在道德与人性、理智与感情、禁欲与纵欲、社会与个人、约束与自由间徘徊,为寻找内心最终的和谐统一而苦苦探求。

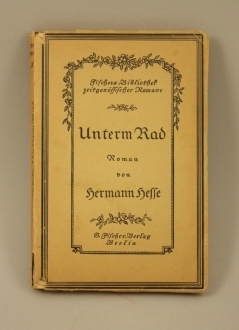

在小说《轮下》、《纳尔齐斯与歌特蒙德》、《玻璃球游戏》中,每每都有两个性格迥异、精神截然相反的人——无论是汉斯与海尔纳、纳尔齐斯与歌特蒙德,还是克内希特与台斯格诺,他们既对立,又吸引,相互映照,彼此发现,最终合二为一。

在《德米安》、《克莱因与瓦格纳》和《荒原狼》中,这种矛盾和对立则突显在一个人身上——此类小说,黑塞的微言大义是,人只能经历黑暗之域,最终才能达到精神王国。

不可忽视的是,黑塞毕竟是欧洲人,他垂青中国,却并不迷失自我,而是经由东方这个“他者”,来更好地反观自我,重新界定自我——

实际上,黑塞终其一生,受歌德的“世界文学”观念激发,一以贯之试图打通东西方文化,在两种完全不同的思想体系中架构桥梁——他呼吸的是印度、中国和古希腊智慧的共同空气……其最终目的,是使中国与欧洲、阳与阴、思与行、效果与观照在人们心里和解、融合。

谈及小说《悉达多》时,黑塞曾多次表示,他笔下的圣者虽穿着印度袈裟,但其智慧更接近老子而非佛陀。

黑塞最后一部长篇巨著《玻璃球游戏》,乃熔铸世界文化于一炉的典范之作,也堪称黑塞接受中国思想的总汇合——全书从头至尾不断涉及中国,引言里有“中国语言”、“中国古代圣贤”、《吕氏春秋》和中国古代音乐论等;正文里,作者化身为“中国长老”,向主人公传授中文、中国书法和《易经》……最后,作者还把玻璃球游戏的高峰定位于“中国屋落成庆典”。

晚年黑塞对中国的兴趣,逐渐从老庄哲学转向儒家学说、佛教禅宗——就在作家生命之灯即将熄灭时,他的思想仍停留在东方,仍徜徉在遥远的中国,他仍在研读《易经》。1959年,82岁的黑塞还写下了寓意深刻的《中国式传奇——孟夏的故事》,三年后,黑塞离开人世。

一个德国学者在论及黑塞时干脆说:“他已经变成了一个中国人,却没有中止成为西方人,嗯,甚至是一个许瓦本人。”

在整个德语文学界,黑塞对中国文化的迷恋与理解,远远超过其他德语大作家,如歌德、席勒、卡夫卡、里尔克等等,在整个欧美作家中也属罕见。

就20世纪德国作家而言,对中国思想领悟之深、并且直接用之浸润作品的,也许只有德布林、布莱希特可以和与黑塞并肩——更多德国作家则是用中国风情,或通过意译中国文学作品来显示他们对中国世界观的热情,如作家克拉邦德、霍尔茨、贝特格、比尔鲍姆等等。

……引颈整个20世纪欧美文学视野,中国思想对黑塞的深沉影响,也可比拟于儒家思想之于庞德,禅宗观念之于美国“垮掉的一代”作家。

在此,假如我们再换个角度,瞄准历史,着眼更幽深的思想景观——简略梳理一下数百年间中国思想与德国文化界之间的关联,或许会引起我们更深入的思考。

中国文化在西方的命运,因时代不同,理解有异,堪称飞蓬转絮,一波三折,起落不定——

18世纪西方启蒙运动,曾一度借孔子和儒学之力,冲破神权与王权,使西方进入现代社会——其时,孔子在欧洲也有孔圣之称,康熙被公认为最理想的统治者。

启蒙运动早期和盛期,德国思想家莱布尼茨与沃尔夫,曾热烈迷恋中国;诗人歌德、席勒等,也将中国思想和文艺主题融入德国文学……而诺瓦利斯等浪漫派诗人则意识到他们的自然观——自然神秘主义——更接近中国人,接近中国人对自然的爱。

随后,西方不断崛起,中国每况愈下,东方乐园随之消失……18世纪末至20纪初,除叔本华受中国思想的某种沾溉之外,几乎没有一个德国思想家认为中国社会及文化有可取之处。

赫尔德曾将中国比喻为涂有香料的木乃伊;康德认为中国人抱着传统死死不放,对未来漠不关心;黑格尔则视中国为一个呆滞的、因循重复、没有真正历史的国家;当谢林发现中国神话哲学之时,中国已沦为了一个半殖民地国家……以致于对马克思、恩格斯、梅林而言,中国也仅仅只具有政治上的意义。

形势的急转直下,是在20世纪初——启蒙运动后被赶走的中国思想,又被德国人请了回来……人们期望以中国的超然洒脱解救德国的理性危机——德国重新将中国当作文明古国看待,马丁·布伯和卡尔·雅斯贝尔斯便是例证。

特别是一战期间,德国青年倍感幻灭、绝望。他们或阅读斯宾诺莎、叔本华和尼采的著作,渴望和平安宁,企盼真正的人道;或遥望东方,特别是中国,觅求治愈沉疴百病的良方——其时,“道、佛世界观”令德国青年着迷,众多德国知识分子开始在老子、佛陀甚至李白等人的思想中寻求自我……而黑塞,便是其中最为突出的代表。

黑塞曾说:“虽然我不懂中文并且从未到过中国,但在那古老的文化中我非常幸运地找到了自己追求的理想、心灵的故乡。”

黑塞文学曾在欧洲影响极大,二战后的20世纪60年代中期,美国、日本也一再掀起“黑塞热”。 耐人寻味的是,其时,中国对黑塞的译介几乎是一片空白——其作品集中翻译到中国,还是改革开放后的20世纪80年代。

据翻译家张佩芬介绍,在20世纪50年代末,当时在民主德国留学的一位中国学生杨某,想把黑塞的作品翻译成中文,为此写信给作家征求意见,黑塞婉言拒绝了——因为他认为,中国人连自己的精神遗产都抛弃了,古老经典遭禁止,即便他的作品被翻译过来,比中国自己先哲的命运也好不了多少。

身为“浪漫派最后的骑士”、“个体心灵的律师”, 黑塞曾激荡过我们的青春。对于我们这代人而言,他就是一颗敏感的心,一阵风,一缕钟声,一个梦境……他直面人生的勇气,他绵密的精神,他皎洁的风仪,他的中国心,他对物质世界的冷漠轻视——黑塞终生没有自己的房子,居无定所,在最困难的时候,他那身陈旧的西装一直穿到边缘开线,秋天,从森林里带回一些栗子就是他的晚餐。

经由黑塞,我们将会更加认清、珍爱自己的文化,也会反观今日物质盛行中的稀薄精神。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇