“除非所有在世的被禁作家的书稿都能得以出版——我愿意排在队伍的末端,在他们之后。”这是捷克作家卢斯蒂格在一九八九年春天对访美的前辈作家赫拉巴尔说的话,当时赫拉巴尔向在美国的他转告,捷克斯洛伐克作家出版社有意让他的多部作品重见天日。尝过被误读、被冷落滋味的卢斯蒂格听到这个消息时更多表现出愤懑,于是说出前面这句“狠话”。这段旧事出自他的《白桦林》自序,与哈谢克、赛弗尔特、赫拉巴尔等捷克文学大师乃至当代捷克作家克里玛相比,他的作品确实“排在队伍的末端”登陆中国——直到2010年末,写得很早,在捷克命途多舛的长篇小说《白桦林》始有中译本问世。

在他漫长而勤奋的写作生涯里,《白桦林》或许不是最好的,但从中亦不难领略其文学风采。书中故事发生在上世纪五十年代初,由松林、农场、高岭土矿和白桦林围绕着远离城市的某个捷克斯洛伐克兵营。这个兵营可不一般,名为辅助技术营,带有强制劳动性质。书中有段对辅助技术营那些大兵因何“获罪”的介绍,如果说“荷兰人”是档案里有偷盗公共汽车记录罪有应得,那“猴猴”因老爹是富裕中农、“麦基克”因母亲在维也纳、“检察官”是工厂主之子……这些罪名对经历过类似年代的中国人来说怕是再熟悉不过。

身处其中的多为壮年男兵,劳动强度大、吃得差暂且不论,阻隔在尘嚣之外,整日见不到一个女人才令他们最郁闷,封锁在躯体里的荷尔蒙不时蠢蠢欲动,人性和军纪,自由与禁锢,这些对立面在他们的世界里体现得无比充分。直到有一天,一个洋溢着青春光芒和狂野气息的农场姑娘走近这方禁地,带给二十八位大兵的冲击不亚于一场身心地震。听听这个姑娘正式出场前关于她的传说吧,“午夜过后,人们看见她赤身裸体地骑着马,在薄雾迷蒙的黎明时分才回到农场。薄雾缠绕着她和那匹马,她时近时远,如同雾一般游动”,这样诗意而富画面感的语言奠定该书的叙述基调。

接下来的事情,皆因此而起。卢斯蒂格以简单的故事架构、平铺直叙的讲述方式将大尉、“猴猴”、“麦基克”、“检察官”、“十九岁”等人置身在特定的环境范围与戏剧冲突中,他像是这一切的导演者,躲在书后面看热闹。在面对这位姑娘时,大兵们的人性如一个一个在照镜子,有形色各异的呈现,对其不齿者有之,图谋不轨者有之,不闻不问者有之,当然,怦然心动唤起真情的也有,“世界上一定有某种无形的力量,如磁铁般使人们互相吸引”,这是“十九岁”的感觉。和那些粗鲁、轻浮的大兵比起来,他显得有些被动,甚至有点躲着那姑娘。他也最为真诚最为投入,想为姑娘搞到一匹栗色马,带她到没人认识他们的地方……追寻自由总要付出代价,逃兵可不是那么好当的,“十九岁”拉着姑娘消失在白桦林深处的时候也为该书的悲剧色彩打下伏笔。

所以,这是一本关于欲望、爱情、自由的书,而这里的欲望、爱情、自由不止字面意义那么狭隘,应可包括人类更广义、普世的内涵。写到这里,有必要说说卢斯蒂格的经历,生于布拉格犹太家庭的他少时饱受战争之苦,二战时期更是全家被纳粹关进集中营,战后的他又因政治动荡而颠沛流离,作品的出版也受到重重阻碍,亲人的死亡和个人际遇的坎坷使他一生痛恨战争、极权,追求自由,这种情绪无疑会渗透到他的作品中。事实上,他的作品很多都源自二战记忆,集中营、大屠杀是他终生挥之不去的梦魇,此外,对特定年代人们物质生活和精神世界的描摹也是他乐意并擅长的。如《白桦林》中士兵们那般普通、卑微的人物是他作品中常常出现的,在灰暗岁月里,这些小人物的人性光芒往往能照亮世界,带来温暖。这份嬉笑怒骂中潜藏着的悲天悯人是卢斯蒂格作品的特质,也是捷克文学中不断延续的传统,连同黑色幽默、超现实、诗意共同构成捷克文学无可替代的魅力。

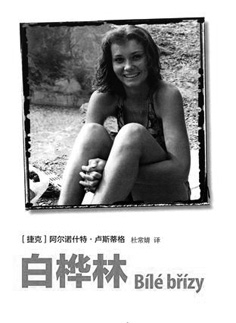

去年九月,卢斯蒂格以捷克作家代表的身份出现在上海世博会捷克文化周上,当时《白桦林》中译本还未出版,他笑容满面地一手端着杯啤酒一手擎着《白桦林》的封面,神态气质像极了捷克小说中常见的混迹小酒馆吹牛侃大山看美女的老天真。有意思的是和他同来的还有当年为《白桦林》拍封面的姑娘,时光荏苒,这部曾在捷克被删改、被禁的小说早已重生,甚至在遥远的中国也有了分身。岁月留在那个姑娘和卢斯蒂格脸上的痕迹如此清晰,而封面上的姑娘永远年轻,一如这部作品的生命力。

在这篇文章写到一半的时候,传来卢斯蒂格去世的消息,他就像书中的“十九岁”那样,拉着他的文学女神消失在“白桦林”里,而他留下那么多作品,我们还有机会读到吗?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制