李凤苞(1834—1887)曾任职于曾国藩(1811—1872)、李鸿章(1823—1901)所创办的江南机器制造总局,他曾以经纬线的方法绘制出高质量的地球全图,其后又被调入吴淞炮台工程局、制造局译书馆工作,因此他对西方近代工业颇有些了解。光绪四年(1878)七月,经驻英公使郭嵩焘(1818—1891)保举,清政府任命李凤苞为出使德国大臣。他于同年由英国动身,前往德国任职,经由法国、比利时,十月初八日(11月2日)由德国亚琛(Aachen,原文作:阿欣)入德国境,之后到过科隆:

初八日早三点钟又上车,五点半到谷郎,晨光熹微,犹耿耿未寐也。谷郎沿来因河西岸,为德国第六通商大城。西历五十年,纡比安所筑。罗马迁民于此,后为下日耳曼都城。一千二百年时,贸易最盛。一千二百十二年,为自主之城。阙后以油画著,油画师蜚仑洛赫奈,驰名于各国。一千八百年时,有教堂二百区,建造甚工。续因民教不和,改教于邦汭。一千七百九十四年,地属于法。及拿破仑,地入布国。今有民十三万余,有兵七百余。河东为德次城,有民万余。铁道自西北隅渡河而东。过大铁桥,长四百十二迈当。上层过汽车,下层过马车,两旁可步行,俱麂眼铁楞隔之。桥之两端,各有国王铜像,为维令一、维令四。(李凤苞撰《使德日记》,收入王云五主编“丛书集成初编”《使德日记及其他二种》)

李凤苞对科隆的地理位置、历史沿革作了比较详细的阐述。实际上早在约公元前50年,罗马人在莱茵河右岸、与在左岸的日耳曼部落的乌比尔人(Ubier,原文作:纡比安)就建立了一座城池,当年这一部落的所在地至今在科隆市仍有以乌比尔环路(Ubierring)命名的路段。公元50年时,科隆获得了城市权。后来成为了下日耳曼尼亚省(即所谓低地国家:荷兰、比利时和卢森堡)的省会。中世纪中期(13世纪)的科隆不仅是德国最大的城市,由于其贸易日盛,城墙不断扩展。到了1225年,科隆城墙之大竟有16个城门之多,据说超过了当时的巴黎城。李凤苞所谓的“自主之城”我想是“自由城市”——当时直属神圣罗马帝国皇帝,而不属于任何一个贵族管辖的城市。不过科隆成为“自主之城”的时间并非1212年,而是1475年。

李凤苞所谓的油画师“蜚仑洛赫奈”当为15世纪著名的“科隆画派”的圣像画家斯蒂芬·罗赫纳(Stefan Lochner,1400/10—1451),他所绘制的宗教画精致绝伦,其中的圣人光彩照人。罗赫纳掌握了当时所有的绘画技法:从微型祈祷书上的装饰画到科隆大教堂中的巨幅画作,在技法运用上无不娴熟。大教堂唱诗班回廊南端的圣母祈祷室(Marienkapelle)的墙壁上,可以看到罗赫纳1440年的作品:《国王们的祈祷》,画家笔下的圣格利翁(Heiliger Gereon)恬然自若,又略显惊异之神情。罗赫纳的许多作品至今都被看作是德国古典画派的杰作,在科隆以中世纪和古典艺术而闻名的瓦尔拉夫·理查尔茨博物馆(Wallraf-Richartz Museum)依然藏有罗赫纳的多幅画作。因此李凤苞所谓“驰名于各国”并不为过。

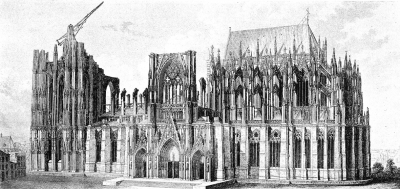

科隆一直以来是座以天主教信仰为主的城市,不过自13世纪末以来,由于新兴的市民阶层的勃兴,世俗与教会的势力一再在这座城市交锋。我想,这就是李凤苞所谓的“民教不和”吧。由于科隆距离法国不远,正如李凤苞的记载,法国大革命后,其军队于是入驻科隆,当时整个莱茵河左岸地区完全并入了法国的版图。1815年科隆被划给了普鲁士(亦即李凤苞所谓之“布国”),并且很快成为普鲁士继柏林后第二重要的城市。由于科隆大教堂于1880年才得以竣工,因此李凤苞并没有特别提到这座正在建设之中的大教堂。

李凤苞所记载的“今有民十三万余,有兵七百余”很能说明科隆这座商业和艺术大都市的特点:崇尚和平与艺术。科隆人热情豪爽,颇有中国北方人的性格,难怪他们能把狂欢节过得如此认真,且有滋有味。这一每年举行的盛大天主教仪式,被科隆人戏称为“第五季”。狂欢队伍化装成当年的法国军队,以调侃法国人,这是每年狂欢节的“规定动作”。“士兵们”每两人在“行军”几步后,必要以臀部相互摩擦,以丑化法军的阵容。因此,我总觉得科隆人的“文弱”有点类似中国的宋代,实际上1794年拿破仑的军队是被科隆人作为解放者拥戴而入的,因为这里的商人中有很多是被歧视的犹太人和新教徒,他们欢呼法国人来拯救他们。

李凤苞提到莱茵河上的铁桥是连接德伊茨(Deutz,原文作:德次城,原本在莱茵河右岸的独立城市,1888年并入科隆市)和科隆之间的霍恩佐罗姆大桥(Hohenzollembrücke),他所说的“汽车”实际上是今天的火车。桥头的两座骑士般的铜像是威廉一世和四世。实际上,威廉四世(Wilhelm IV.,1795—1861)是普鲁士国王(1840—1861在位),而威廉一世(Wilhelm I.,1797—1888)是他的后继者,曾为普鲁士国王(1861—1871)和德意志帝国皇帝(1871—1888)。由于当时的political correctness的缘故,“皇帝”一词是有特定的所指,人们一般称德国皇帝为“开色”(Kaiser的音译):如刘锡鸿在《日耳曼纪事》中便称德皇为“开色”,皇后为“开色邻”(Kaiserin)(钟叔河编“走向世界丛书”第VII集之刘锡鸿《英轺私记》),而李凤苞则直接称这两位为“国王”。

相对于其他的游记,李凤苞的记载还是比较准确全面的,我推测这些内容是从当时的英文游览手册上翻译而来的,因为如若不依据某本书的话,其中的一些年代很少有人能知道得如此清楚。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇