北京大学信息管理系教授兼系主任、教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会主任、中国图书馆学会副理事长、全国古籍保护工作专家委员会委员,王余光和东莞图书馆的因缘很多时候缘于他的这些学术身份和社会职务。身为中国图书馆学会副理事长,王余光熟悉全国范围内的图书馆的历史和现状,而作为北大信息管理系的教授,一直以来,他致力于对阅读文化现象的研究。近年来,王余光数度应邀到东莞参观,做学术报告,对东莞图书馆的发展历程,尤其是这几年着力甚巨的数字化建设,有切身的体会和感受。日前,本报就东莞数字化建设的话题专访了王余光教授。

读书报:阅读文化是您的研究领域之一。相比较历史上的几次阅读转型,您如何看待当前的数字阅读现象?

王余光:历史上第一次阅读转型始于北宋时期雕版印刷术的普及;第二次源于19世纪末20世纪初机械印刷术的普遍应用;第三次就是今天我们身边无处不在的数字阅读。从手抄本到印刷本,从印刷本到今天的电子本,可以说任何一次文本改变所带来的阅读转型,都不如数字阅读的影响来得大。随着电子阅读越来越方便和普及,读纸本书的人数将逐渐减少。这种发展趋势对出版界和图书馆界也提出了新的挑战。

读书报:据了解,东莞图书馆2009年已正式成为国家图书馆数字分馆,今年又花大力气在数字阅读建设上做了很多工作,推出了“网上图书馆”、“e读卡:随身携带的迷你图书馆”、“手机图书馆”、“公共电子阅览室”等四种数字阅读形式。可否谈谈您对东莞经验的看法?

王余光:我因为担任中国图书馆学会的副理事长,和很多图书馆都有交往,比较熟悉情况。这几年我多次去东莞参观或讲学。他们的数字阅读建设做得很好,在中国图书馆界起着一个比较领先的作用。虽然现在很多图书馆也在开展电子服务和电子阅读,但大多是被时代大潮冲着向前走,而东莞则是把握住了这个潮流向前迈步,这很难得。另外,推广电子阅读,还需要具备一定的条件,需要后台支撑。东莞图书馆这方面的建设做得很好,有一个很大的电子资源平台。虽然我们平时也上网查资料,但有价值的电子数据库,没有得到授权用户是无法使用的。

读书报:东莞图书馆在数字资源建设上有哪些特色和优势,在您看来?

王余光:一般而言,图书馆的数字资源主要是靠购买,因为自己做数据库难度大,成本也高,而东莞除了买进一些重要的数据库如万方、方正、维普外,还自己做数据库,包括自建一些带有地方特色的数字资源,如将东莞地方戏剧进行数字化。

有了数字资源,读者怎么使用这些数字资源,还存在一个手段的问题。东莞图书馆和下属的几十个镇街图书馆形成了一个总分馆体系,有一个比较完善的电子阅览空间,可以实现资源共享。另外,他们还和一些报纸、杂志合作,向读者推出这些报纸、杂志的数字内容。今年他们还推出e读卡,持卡人无需到图书馆来就可以获取图书馆的内容资源,这就大大方便了那些工作繁忙或行动不便的读者。这些,在图书馆来讲都是比较先进的。

读书报:目前,数字阅读在全国图书馆界是一个什么样的情况?东莞在其中占据一个什么样的位置呢?

王余光:图书馆主要有两个大的系统,一是高校图书馆,一是公共图书馆。高校图书馆因为要服务于研究教学,这方面发展得比较快。公共图书馆主要面向普通大众,研究任务比较少,这方面发展相对滞后缓慢一些。但随着数字资源范围的扩大,一般性的书籍也已经开始逐步电子化,在这种背景下,公共图书馆就需要面对这种现状,对于年轻人来讲,他们很忙,到图书馆的时间越来越少,数字阅读在这方面就体现出了它的长处。发展数字阅读,需要具备两方面条件。一是经济基础,二是理念,二者缺一不可。这两个方面在东莞体现得比较突出。它把整个东莞地区的图书馆连到一起实现资源共享,这一点做得非常好。我去过国内外很多图书馆,有好的,有差的,可以说,东莞图书馆在软件硬件条件和服务上面,不仅达到、甚至超过了一些发达国家图书馆的水平。

读书报:您对东莞图书馆印象最深的是什么?

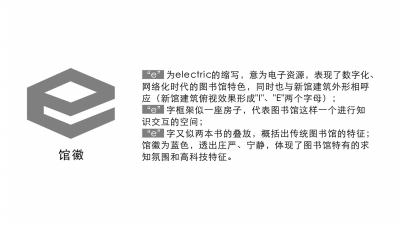

王余光:我最早去是2005年新馆开馆以后,当时给我印象最深的是他们的馆标——英文字母“e”。图书馆的建筑上,宣传册上,工作人员的胸牌上,到处都可见这个标识。这实际上体现了东莞图书馆电子化的理念。一方面,图书馆作为一个实体,对读者进行空间上的服务,另一方面,这个馆标在某种程度上也是一种象征,那个时候就能够将电子化作为一种发展理念,将传统图书馆发展为新的复合型图书馆,馆长对电子化、网络化的认识,我认为是很深刻的。

读书报:这几年您去东莞比较频繁,能谈谈感受吗?

王余光:客观地说,东莞和深圳一样都属于年轻的城市,文化积累并不太厚,但它们都希望把自己打造成一个有文化内涵的城市,为此做出了不少的努力。这几年我差不多每隔一两年就去一次,东莞图书馆给我的印象是积极向上的,虽然起点比较低,但这种跳跃式发展对他们而言,没有什么历史负担,馆里的工作人员都非常年轻,个个有干劲,能够接受很多的新鲜事物。他们在服务上非常有创新,特别是在阅读推广方面,每年读书节的活动搞得丰富多彩,做得非常好。尽管东莞与中原的一些省份城市在文化积淀上相比还存在一定差距,但在新文化的建设上,它已经超过了这些地方。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制