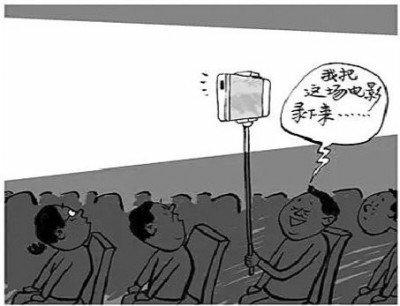

拍照、打卡、分享……这些短视频时代大众已经司空见惯习以为常的行为,一旦进入到影院和剧场等特定文化空间,便引发了强烈的化学反应。

分歧由此出现:反对者认为其干扰了观演秩序,赞成者认为其助力了文化传播。二者各执一词,其背后是不同文化需求的碰撞及各自的合理性。

在新的媒介环境中,线上线下能否和谐共生?学界、业界代表对此展开讨论。

法律的标准答案

主持人:传统观演文化——包括剧场和电影院——在短视频时代遭遇的挑战是一个复杂的命题,对于在影院和剧场内的拍摄拍照和直播行为,是赞成还是反对,为什么?

丛立先(华东政法大学知识产权学院院长、教授):从专业的角度来说,对于这种情况,法律上是有行为边界和标准答案的。比如未经电影版权方和影院方允许,在电影院里偷偷地对电影进行全程直播,就是违法行为。

但如果说观影者拍了电影的一帧画面,配以其自己的评论或者感想发到社交平台,这种行为其实是在法律正常范围界限内的。法律赋予了每个公民以评论权,即任何一个公民都可以评论别人的作品,或者适当引用别人已经发表的作品来说明自己的某个观点或某个社会性的问题。

主持人:不过,很多时候引发争议的并不是评论,而是观众在电影院里拍摄屏幕的行为,也就是现在比较热的词“屏摄”。

丛立先:是的。但屏摄的对象一般是电影的内容,屏摄者对着银幕拍下的是电影里的一帧画面或者有限的几帧画面的话,应认为是合理使用行为。著作权法第24条第二款即规定了这种合理使用行为。它的原文是:为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。而所谓适当引用,就是其引用作品的行为没有影响该作品的正常使用,也没有不合理地损害著作权人的合法权益。这就是法律规定的界限。

另外我想补充一点:除了法律规定之外,社会治理中还有一种非常有效的手段,就是合同规范——通过当事方的契约来对行为作出约定。观演须知也好,观影守则也好,都属于这一范畴。一旦双方达成和议——在我们的讨论语境里,就是观众买了票,就意味着接受了这一约定;如果乙方出现了违反合约的行为,甲方有权利以此为由进行制止。

对规则的尊重

主持人:随着演出市场的日益繁荣,我们希望更多以前没有进入过剧场和影院的“小白”能够来到电影放映和舞台演出的现场,共享文化发展的成果。如何向这些新入场的观众普及种种观看须知和贴士,就成为摆在从业人员面前的一道难题。

水晶(戏剧评论人,爱丁堡前沿剧展艺术总监):我非常认同主持人说的,向观众普及必要的观演准则是一个难题。之前国内的演出行业花了将近20年的时间,尚没有将它变成大家普遍接受的共识,新的媒介时代又到来了,于是新的问题随之产生。

很多人可能不知道,最早采用激光笔提醒观众不能现场拍摄的就是我们。因为早年我们开始做现场演出时——我记得是《暗恋桃花源》,不光是观众没有这方面意识,剧场管理方也缺乏应对的能力,只能我们自己的工作人员来想办法,甚至还跟观众发生过冲突。

后来我们做爱丁堡戏剧展,因为有很多国际演出团队进来,在版权方面的要求就更加严格。比如当时在官方微博上转发观众评论是非常重要的推广手段,但我们有一个原则,就是如果观众评论里出现了他在演出现场拍摄的照片,不管这一条评论写得多么精彩我们都不会转发。因为我们担心这种转发会对其他的观众造成误导,以为在现场是可以拍照的。还有一些沉浸式演出,比如《不眠之夜》,那是连手机都不能带进场的。

任何演出从本质上来讲都是一种商品,而每一位购买了这一商品的消费者,都应该能够平等地享受到这个商品。要实现这一点,既需要从业者做好每一个环节来保障观众能够获得最好的观剧体验,同时也需要每一个消费者遵守规则。

尊重共享的文化价值观

主持人:刚才水晶说到新的媒介时代到来,带来了新的问题。的确,在今天这样一个自媒体和短视频无处不在的时代,情况变得更加复杂。一方面是观看者有分享的需求,另一方面作品的版权方和剧场的经营者也有传播乃至“出圈”的需求。如何在守住底线的同时,实现“现场”和“线上”的融合,扩大艺术作品的传播力和影响力,恐怕是非常考验从业人员智慧的。

水晶:观众需要遵守相关的规定,演出方和剧场方也需要更加积极地创造一种可能性,来满足今天的观众在观影或者观演活动中产生的新需求。

实际上国内很多机构已经开始了种种尝试。比如在一些演出结束之后,会把高清剧照放到微信公众号上供观众下载;或者观众在入场前就会看到门口有一个二维码,扫码入群之后,就能第一时间获得当天演出的官方高清剧照。还有一些演出会在谢幕之后为所有主创和观众拍一个大合影,通过各种社交平台上的官方账号推送给观众,对于观众来说就是一种特殊的打卡留念方式。

梁君健(清华大学新闻与传播学院副教授):这里涉及的两个关键问题,其中之一就是所谓的“打卡文化”。当我去看演出时,也注意到了一些官方提供的二维码。这在理论上解决了观众需要拍照留念的需求。然而,依然有许多观众选择自己拍摄。这种行为背后反映的是一种希望通过拍摄参与其中的愿望,进而将观演体验个性化,作为一种纪念。

现代社会越来越重视服务质量和吸引年轻游客,许多文化单位已经逐步开放拍照权限。这不仅是一种对消费者需求的响应,也是一种好的发展趋势。然而,在享受拍照权利的同时,我们也应意识到自己不仅是消费者,更是公民,是共享文化规则的一部分。正如某些讨论所指出的,法律和道德的界限在这里显得尤为重要,但更关键的是作为现代社会成员的自我意识和责任感。

(《文汇报》5.15 邵岭)

缩小

缩小 全文复制

全文复制