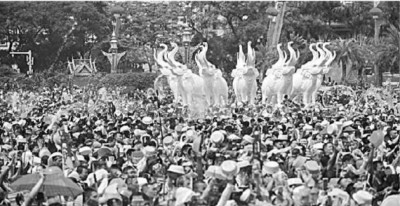

从4月13日开始,泰国、老挝、缅甸等国家共同庆祝当地历法新年的到来。我国的傣族等少数民族也要庆祝泼水节。泼水节,傣语称作“桑康比迈”,意即傣历新年,在西双版纳为每年的4月13日至15日。泼水节期间,各项活动精彩纷呈,寄托着人们对美好生活的向往。

历史渊源

目前,泼水节分布于云南省德宏傣族景颇族自治州全境,西双版纳傣族自治州,保山市潞江坝、昌宁县,临沧市镇康、耿马、双江县,红河哈尼族彝族自治州金平县和玉溪市新平、元江县等傣族聚居区,以及缅甸掸邦沿中缅边境的掸族聚居区。

有人认为这种泼水的习俗可以追溯到公元5世纪波斯曾流行的一种在寒冬里互相泼水的庆祝习俗,当时命名为“泼寒胡戏”(又名“乞寒胡戏”),后来,“泼寒胡戏”由波斯经印度传入缅甸、泰国等地,约在公元十二世纪末至十三世纪初经缅甸随佛教传入中国云南傣族地区,逐渐成为一种民族习俗流传下来,形成了今天的泼水节。人们相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走疾病和灾难,换来美好幸福的生活。

主要活动

泼水节是傣族最隆重的节日,也是云南少数民族节日中影响面最大、参加人数最多的节日。泼水节期间,欢乐溢满了澜沧江畔。当地群众与来自五湖四海的朋友欢聚在一起,共同庆祝这一美好的时刻。泼水节的活动形式十分多样,具有丰富的人文内涵和广泛的群众基础,主要活动包括民众采花、祭祀龙亭、洒水祝福、歌舞活动、武术表演、男女丢包(抛绣球)及燃放孔明灯、飘水灯、放高升等等。

传统的傣族泼水节为期三至四天。第一天为“麦日”,类似于农历除夕,傣语叫“宛多尚罕”,意思是送旧。此时人们要收拾房屋,打扫卫生,准备年饭和节间的各种活动。第二天称为“恼日”,“恼”意为“空”,按习惯这一日既不属前一年,亦不属后一年,故为“空日”。第三天叫“麦帕雅晚玛”,被敬为岁首,人们把这一天视为最美好,最吉祥的日子。

泼水节前,傣族人民要到附近的山上采集一些鲜花和树叶,到了节日,傣族男女老少就穿上盛装,拿着采集的花叶沾水,开始互相泼水,一朵朵水花在空中盛开,它象征着吉祥、幸福、健康。

“丢包”是傣族未婚青年在泼水节进行的专场游戏,“包”是象征爱情的信物,由傣族姑娘用花布精心制作,内装棉籽,包的四角缀有五彩花穗,丢包时,在绿草如茵的草坪上男女各站一排,先由傣族姑娘将包掷给小伙子,小伙子再掷给姑娘,并借此传递感情。如此,花包飞来飞去,最后感情交流到一定程度,双方悄悄退出丢包场,找一个幽静的地方依肩私语去了。

傣族地区还有“放高升”和放孔明灯的活动。人们在节前就搭好高射架,届时将自制的土火箭点燃,让它尖啸着飞上蓝天。高射飞得越高越远的寨子,人们越觉得光彩、吉祥,优胜者还将获奖。入夜,人们又在广场空地上将灯烛点燃,放到自制的大“气球”内,利用热空气的浮力,放飞一盏盏“孔明灯”。

傣族人民能歌善舞,泼水节自然少不了舞蹈,如象脚舞和孔雀舞等。从七八岁的娃娃到七八十岁的老人,都穿上节日盛装,聚集到村中广场,参加集体舞蹈。象脚舞热情、稳健、潇洒,舞者围成圆圈,合着锰锣、象脚鼓翩翩起舞,一边跳舞一边喝彩“吾、吾”或“水、水”!孔雀舞优美、雅致、抒情,是傣族舞蹈的灵魂,舞蹈以孔雀的各中姿态为基础,在趣与美的再创造中,集中凝聚着傣族儿女们的审美旨趣。还有不少舞者尽情挥洒自己的即兴之作,有的边唱边跳,有的甚至边跳边喝酒,如痴如醉、狂放不拘,连续跳上几天几夜也不知疲惫。

赛龙舟是泼水节最精彩的项目之一,常常在泼水节的“麦帕雅晚玛”举行。那日,穿着节日盛装的群众欢聚在澜沧江畔、瑞丽江边,观看龙舟竞渡。江上停泊着披绿挂彩的龙船,船上坐着数十名精壮的水手。号令一响,整装待发的龙船像箭一般往前飞去,顿时整条江上,鼓声、锣声、号子声、喝彩声,此起彼伏、声声相应,节日的气氛在这里达到了高潮。

泼水节较为完整地体现了傣家稻作文明和水文化的精髓,它是傣族物质和精神文明传承、延续的重要载体,在历史学、文化学、民族学、民俗学、宗教学和伦理学等方面的研究中有着较高的参考价值。

(综合国家人文历史、中国非物质文化遗产保护中心微信公众号 4.16、20 项天歌 杨曼等)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇