又是早春花开时。

一般人都知道,迎春、连翘开花最早,桃花、杏花、梨花、海棠、丁香、玉兰紧随其后。其实,还有一种花,叫山桃花,到阴历二月阳历三月,也会灿然开放。这山桃花不要理解成开在山上的蔷薇科李属的那种桃树的花,而是叠珠树科伯乐树属植物开出的花。

伯乐树是古老的残遗种,被誉为“植物中的龙凤”。几年前的初春,一位朋友在北京植物园领我到了几株特意栽种的伯乐树前,那时候山桃花含苞待放,其花苞以总状花序排列于枝顶,色泽淡雅,形态可人。在伯乐树前,我伫立良久,不由得联想到文学界伯乐冯牧。

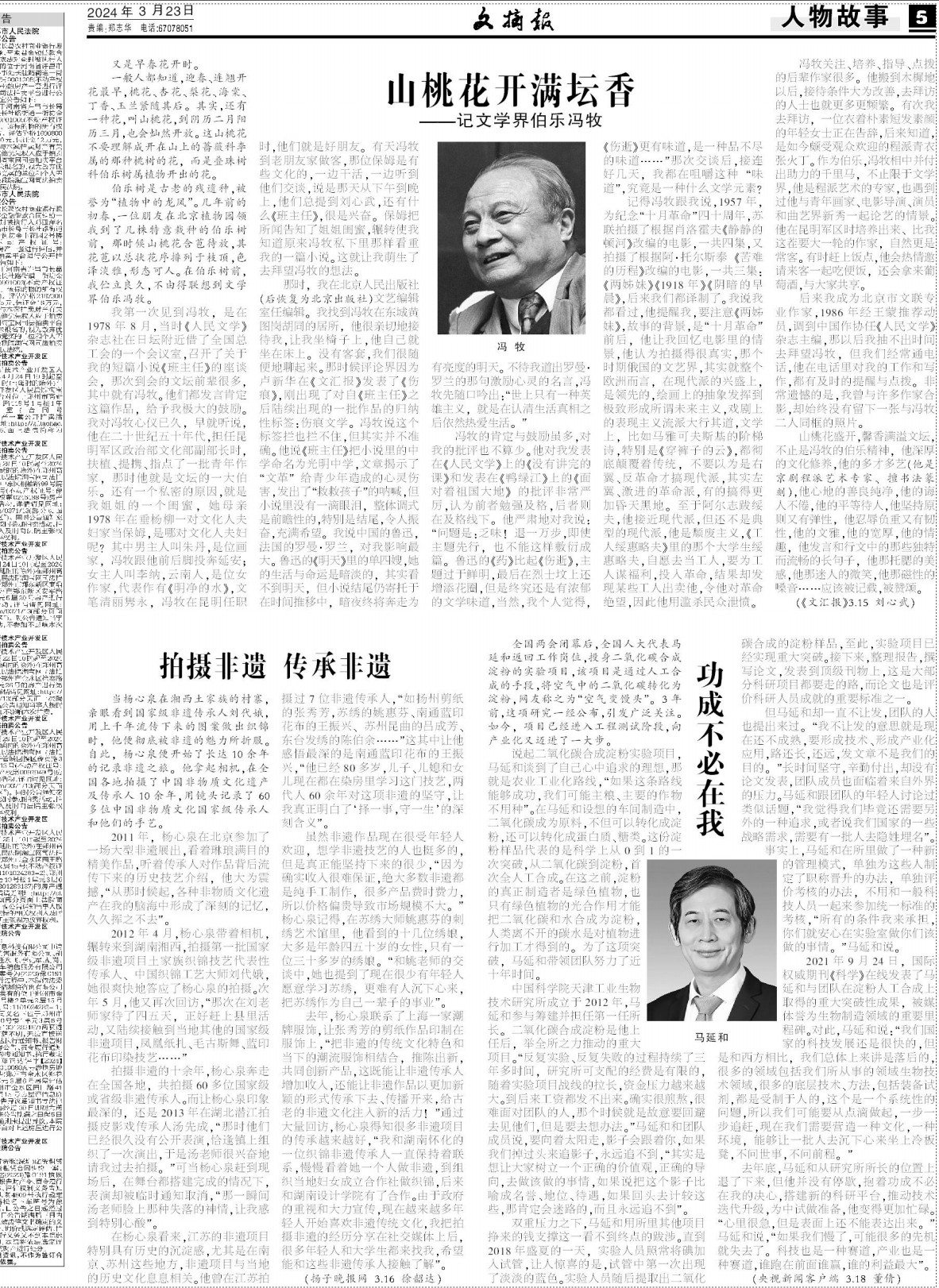

我第一次见到冯牧,是在1978年8月,当时《人民文学》杂志社在日坛附近借了全国总工会的一个会议室,召开了关于我的短篇小说《班主任》的座谈会,那次到会的文坛前辈很多,其中就有冯牧。他们都发言肯定这篇作品,给予我极大的鼓励。我对冯牧心仪已久,早就听说,他在二十世纪五十年代,担任昆明军区政治部文化部副部长时,扶植、提携、指点了一批青年作家,那时他就是文坛的一大伯乐。还有一个私密的原因,就是我姐姐的一个闺蜜,她母亲1978年在垂杨柳一对文化人夫妇家当保姆,是哪对文化人夫妇呢?其中男主人叫朱丹,是位画家,冯牧跟他前后脚投奔延安;女主人叫李纳,云南人,是位女作家,代表作有《明净的水》,文笔清丽隽永,冯牧在昆明任职时,他们就是好朋友。有天冯牧到老朋友家做客,那位保姆是有些文化的,一边干活,一边听到他们交谈,说是那天从下午到晚上,他们总提到刘心武,还有什么《班主任》,很是兴奋。保姆把所闻告知了姐姐闺蜜,辗转使我知道原来冯牧私下里那样看重我的一篇小说。这就让我萌生了去拜望冯牧的想法。

那时,我在北京人民出版社(后恢复为北京出版社)文艺编辑室任编辑。我找到冯牧在东城黄图岗胡同的居所,他很亲切地接待我,让我坐椅子上,他自己就坐在床上。没有客套,我们很随便地聊起来。那时候评论界因为卢新华在《文汇报》发表了《伤痕》,刚出现了对自《班主任》之后陆续出现的一批作品的归纳性标签:伤痕文学。冯牧说这个标签拦也拦不住,但其实并不准确。他说《班主任》把小说里的中学命名为光明中学,文章揭示了“文革”给青少年造成的心灵伤害,发出了“救救孩子”的呐喊,但小说里没有一滴眼泪,整体调式是前瞻性的,特别是结尾,令人振奋,充满希望。我说中国的鲁迅,法国的罗曼·罗兰,对我影响最大。鲁迅的《明天》里的单四嫂,她的生活与命运是暗淡的,其实看不到明天,但小说结尾仍寄托于在时间推移中,暗夜终将奔走为有亮度的明天。不待我道出罗曼·罗兰的那句激励心灵的名言,冯牧先随口吟出:“世上只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活。”

冯牧的肯定与鼓励虽多,对我的批评也不算少。他对我发表在《人民文学》上的《没有讲完的课》和发表在《鸭绿江》上的《面对着祖国大地》的批评非常严厉,认为前者勉强及格,后者则在及格线下。他严肃地对我说:“问题是:乏味!退一万步,即使主题先行,也不能这样敷衍成篇。鲁迅的《药》比起《伤逝》,主题过于鲜明,最后在烈士坟上还增添花圈,但是终究还是有浓郁的文学味道,当然,我个人觉得,《伤逝》更有味道,是一种品不尽的味道……”那次交谈后,接连好几天,我都在咀嚼这种“味道”,究竟是一种什么文学元素?

记得冯牧跟我说,1957年,为纪念“十月革命”四十周年,苏联拍摄了根据肖洛霍夫《静静的顿河》改编的电影,一共四集,又拍摄了根据阿·托尔斯泰《苦难的历程》改编的电影,一共三集:《两姊妹》《1918年》《阴暗的早晨》,后来我们都译制了。我说我都看过,他提醒我,要注意《两姊妹》,故事的背景,是“十月革命”前后,他让我回忆电影里的情景,他认为拍摄得很真实,那个时期俄国的文艺界,其实就整个欧洲而言,在现代派的兴盛上,是领先的,绘画上的抽象发挥到极致形成所谓未来主义,戏剧上的表现主义流派大行其道,文学上,比如马雅可夫斯基的阶梯诗,特别是《穿裤子的云》,都彻底颠覆着传统,不要以为是右翼、反革命才搞现代派,其实左翼、激进的革命派,有的搞得更加昏天黑地。至于阿尔志跋绥夫,他接近现代派,但还不是典型的现代派,他是颓废主义,《工人绥惠略夫》里的那个大学生绥惠略夫,自愿去当工人,要为工人谋福利,投入革命,结果却发现某些工人出卖他,令他对革命绝望,因此他用滥杀民众泄愤。

冯牧关注、培养、指导、点拨的后辈作家很多。他搬到木樨地以后,接待条件大为改善,去拜访的人士也就更多更频繁。有次我去拜访,一位衣着朴素短发素颜的年轻女士正在告辞,后来知道,是如今颇受观众欢迎的程派青衣张火丁。作为伯乐,冯牧相中并付出助力的千里马,不止限于文学界,他是程派艺术的专家,也遇到过他与青年画家、电影导演、演员和曲艺界新秀一起论艺的情景。他在昆明军区时培养出来、比我这茬要大一轮的作家,自然更是常客。有时赶上饭点,他会热情邀请来客一起吃便饭,还会拿来葡萄酒,与大家共享。

后来我成为北京市文联专业作家,1986年经王蒙推荐动员,调到中国作协任《人民文学》杂志主编,那以后我抽不出时间去拜望冯牧,但我们经常通电话,他在电话里对我的工作和写作,都有及时的提醒与点拨。非常遗憾的是,我曾与许多作家合影,却始终没有留下一张与冯牧二人同框的照片。

山桃花盛开,馨香满溢文坛,不止是冯牧的伯乐精神,他深厚的文化修养,他的多才多艺(他是京剧程派艺术专家、擅书法篆刻),他心地的善良纯净,他的诲人不倦,他的平等待人,他坚持原则又有弹性,他忍辱负重又有韧性,他的文雅,他的宽厚,他的情趣,他发言和行文中的那些独特而流畅的长句子,他那托腮的美感,他那迷人的微笑,他那磁性的嗓音……应该被记载,被赞颂。

(《文汇报》3.15 刘心武)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制