比天下父母和民政部门更操心男女婚事的,南昌市子固路喜糖街的老板们要算一类。

而王明秀同时符合以上两种身份。她经营喜糖店多年,过去就是靠一颗一颗糖果,付清了两套婚房的首付。只是两个儿子,一个32岁,一个34岁,眼下都没结婚。她撑直了胳膊,手掌竖立,摆出终结话题的姿势:“一催婚,就是这样——‘好了好了,别说了’。”

催婚无望,她便盼着店里的生意能好。若说这是门大生意,其实利润微薄,买卖双方揪着小数点砍价,从2.6元到2.5元,也要费尽口舌地谈。若说是小生意,却勾连着一个家庭最重要的人际网络,每单喜糖的成交额往往在1000元以上。家家谨小慎微,选了又选,不好因为一颗糖失了面子。

别小看了一粒喜糖

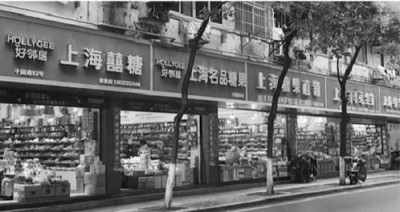

20世纪90年代,子固路最多的时候聚集了二十几家喜糖店。南昌的家庭在这个时期饱尝甜头,风靡上海的大白兔奶糖软糯香甜,以至于喜糖店的招牌至今都写着“上海糖果”。南方喜铺文化盛行,《中国糖果》杂志提到,尤其是江苏、浙江、福建、安徽等南方地区,占据全国将近80%的喜糖市场份额。不论嫁娶、生子,还是乔迁、升学、参军、办寿,南昌人都要包喜糖。

这是一个新生蓬勃的市场,小老板们不愿束缚一点手脚。他们的店面狭小而糖果繁多,于是把糖摆到门口,甚至摆上马路去卖,人车穿行,挤得熙熙攘攘,夜幕降临才收摊。

16岁的蒋以刚从一个渔村来到南昌,卖力做油漆工,一天吃得下20多个包子。有人看他做事老实,手脚麻利,请他帮忙照看自家喜糖店的生意。蒋以刚只读到小学三年级,不懂什么是做生意,只懂卖力气。搬糖运货,他几分钟就能搞定二三十箱,就这样入行。直至8年后老店主退休,2001年,他盘下店面自己经营。

这门生意确实需要空间——没有人能独自做得了一粒喜糖的主。来店里的,大多都拖家带口,三番五次地看。公婆挑了,又喊孩子来看,看完又叫亲家母。到了旺季,3笔生意就能站满一个店。

后来,城市建设也需要更好的空间。2017年左右,子固路的部分建筑被列入拆迁规划中。喜糖街关的关,搬的搬,规模不再。“原来这条街人流量好大。”一位店主回忆。后来,子固路上的南昌市人力资源和社会保障局也搬迁至红谷滩新区,往来办事的市民少了,老街更显落寞。

幸而消费的记忆仍在。店主徐国胜瞅准时机,盘下了子固路中段的头一家店面,成了第一家“复活”过来的喜糖店。当年年末,店里日营业额最高8万元。他把妻子、女儿、女婿和两位外地的亲家都叫来帮忙。晚上收拾卫生,一扫地,垃圾堆里都藏着钱。

蒋以刚后来也在附近租了店面,重新把生意做起来。邻近有几家服装店、药店,陆陆续续,也跟着改了行卖喜糖,加起来不过10余家。现在,店面从10平方米扩展到三四十平方米,老板们也还是觉得小,不开阔,总怕人看不全。

喜糖街要经得住等待

喜糖店没有假期可言。蒋以刚夫妇十几年没踏出过江西省,办过护照,但也放过期了。今年年前,婚宴喜事一场赶着一场,店里忙到除夕才关门。按说正月里还会有陆续的喜事,他大年初二就开张,但眼见月底,也没做成几单生意。

喜事是急不得的。这门生意一向是做半年,休半年。春节一过,要等到4月才忙起来,迎接“五一”的结婚高峰期,之后又缓下来,直到8月的升学宴、“十一”的结婚高峰之后,再回落下来。

根据民政部的数据,我国结婚人数已经连续9年下降。“哪有那么好谈的婚事?自己家的小孩都不愿意谈这个话题。”店主王明秀抱怨。愿意结婚的,会不会来店里买糖,又是另一回事。“什么东西网上都有。”蒋以刚说,“就卖我的进价,我怎么做?”

网购喜糖质量参差不齐,但价格低、产品更新快,店里卖什么糖,也得跟着网上的流行走。社交平台上,网友们分享的购买攻略细致入微,连喜糖盒的组装难易程度都能给出排序,精打细算的年轻人比价、比货,自然更青睐网购。即使来了店里的,也拿着手机一边查,一边和店主谈价格。

生意来了,也需要等。一个人来看的,拿不定主意,不会买;太多人来看的,主意太多,也难买成。来店里的,和睦的也有,赌气的也有,吵了架哭哭啼啼跑出去的也有。老板们需要察言观色的本事,他们一贯热情迎客,却不会聊得过深,尤其避讳谈彩礼:“万一人家本身谈得不合,你惹得不高兴,走了,还怎么做生意?”

如果谈得好,就算是积累了一个客源。婚宴之后,满月酒、升学宴、乔迁宴的喜糖,也会在同一家买。这给生意增添了一些人情,却也不至于到“见证人生”的分量——等待会让人遗忘。喜糖店和回头客之间的情谊是松散的,不像餐馆,客人今天吃了,后天还来吃;也不如服装店,春天买了,夏天又要买。从一场婚宴到满月酒,至少要隔上一年,再见面时,顾客认得老板,而老板多半只能假装热络了。

藏在喜糖盒里的变化

如果一个南昌家庭的三代人在不同时期结婚,他们的喜糖盒大约如下:最早,是一份红色塑料袋,内含28颗水果硬糖和两根喜烟。接下来,简易纸盒登场,其中的20颗糖口味各异:大白兔奶糖、棉花糖、花生酥糖、软糖……另附一盒普通喜烟。现在,一个精致的皮质手提盒里,只装8颗糖,包括进口巧克力、棒棒糖、气泡糖和独立包装的大枣等,喜烟是中华牌。

过去几十年间发生的变化,是糖的数量持续减少,烟的价格持续上提。如果这个家庭在未来收到一份喜事的伴手礼,甚至可能一颗糖也看不到。

国家统计局的数据显示,近10年间,全国城镇居民人均食糖消费量逐年减少。蒋以刚记得,10年前,过年卖糖,几乎人人都买10来斤。现在,一家人买一两斤糖,都吃不完。

越来越多人把进口糖果,尤其巧克力,看作一份喜糖的品质宣言——就像20世纪90年代的大白兔奶糖一样。当一对新人计划购买喜糖,他们进店的第一件事是挑选礼盒的款式,其次是选择巧克力,最后才是选糖。糖的使命是满足中国人对一桩喜事的希冀。包装和意义,比糖果本身更重要。

婚嫁喜糖的寓意大多与生育有关:棉花糖代表“子孙绵延”;酥糖和牛轧糖含有花生成分,和大枣一样,寓意“早生贵子”;棒棒糖是“带把儿”的,寓意生男孩;包装上如果是一男一女,寓意“儿女双全”;乔迁的喜糖盒里则有糕饼,寓意“步步高”;也有人会放梅子,寓意“扬眉吐气”。

一粒糖能见民生百态。店主徐国胜包过最贵的喜糖,光盒子就15元;最便宜的一份,糖和盒总共1.8元。有人只放巧克力;有人好面子,也有人更在意自己:“又不是我吃,随便买点就行。”有人只要进口品牌;有人支持国货,包装上带外文的一律不要,尤其日本核废水排海期间,海盐口味的糖也不要。

有人要选白色的喜糖盒,徐国胜问:“喜事用白色不好吧?”年轻人回答:“白色好啊,纯洁。”徐国胜下次进货,就进一些回来摆着。

婚事的主导权变迁,两辈人有时争吵不休,徐国胜很少插嘴。如果对方要,就帮人家装起来;如果不要,他就坐下来烤火。他66岁了,穿着一身潮牌守在店里,鸭舌帽底下的眉须已经很长了。

也常有老人来喜糖街。他们总念着一个品类,挨家挨户地问:“有薄荷糖吗?”“有牛轧糖吗?”还有一个从上海来的老知青,要找自己年轻时吃过的一种椰子糖,据说口味浓郁,那时风靡了她的家乡。

一代人有一代人的糖吃。做喜糖生意30年,徐国胜得到的经验很简单。

(《中国青年报》3.13 杜佳冰)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制