电视剧《繁花》最近热播,剧中的至真园大酒楼里出现几幅油画——“海上旧梦”系列中《玉堂春暖》(这幅油画2017年拍出1.495亿元人民币)、《笼中女人5》,以及“当窗理云鬓,对镜贴花黄”的《聚焦》。画家陈逸飞的名字再次被人们提起。

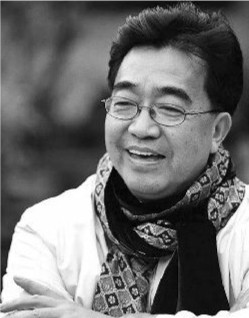

27年前,我曾在北京采访过陈逸飞先生,那年他51岁,精力充沛,目光坚定,正为第二天的回顾展做着最后的准备。如今回忆起来,那正是他生命中的黄金岁月。

1997年1月一个冬日下午,在北京饭店贵宾楼,我第一次见到从美国回来、首次在国内办个人画展的陈逸飞。那时他在海内外画坛已是声名鹊起,尤其是那幅《故乡的回忆》。而我印象最深的是那幅“吹长笛的女子”(《长笛手》),黑色的背景、柔和的光线、金色的头发、优雅而安详的神态、墨绿色的长裙……令我在凝视它的一瞬间入了神,从此记住了这位画家的名字。

因为是第一次在国内办大型个展,陈逸飞非常重视,投入大量精力,很多事情都亲力亲为,所以开展之前格外忙碌。借着他刚从纽约回来的由头,我们就从纽约谈起。坐在沙发上的陈逸飞,目光转向远方,陷入回忆。午后的阳光照在他的脸上,温馨而悠远。“我出国时口袋里只有80美元,你知道那时的换汇额度只有这么多,到了纽约后生活相当拮据。”当时学习艺术的学生非常苦,生活费完全要靠自己挣。后来陈逸飞在罗耶艺术修复与装裱公司找到一份修复名画的工作,因此近距离接触到大量西方名画家的作品,最有名的是毕加索的,这份工作令他对西画制作有了更深入的认识。他做得很出色,拿到2500美元报酬。这对当时的陈逸飞来说是一大笔钱,他当即决定到欧洲旅行。

说到这里,陈逸飞的眼睛亮了起来。那个暑假,他日夜兼程,白天看美术馆、博物馆,晚上坐火车奔赴下一个城市,连住宿钱都省了。从欧洲回到纽约,再拿起画笔修复名画,他发现自己已经完全不能专注于这份工作——欧洲艺术之旅的余味在他体内慢慢发酵,故乡江南水乡的风景总在他脑海里浮现。他又有了创作的冲动,这股被异乡谋生的重担压抑许久的创作欲望来得如此强烈,他毅然辞职,专程返回故乡收集素材。不久后,他画出了第一批“故乡”系列作品。

一个多小时很快就过去了,陈逸飞话锋正健,但他约了朋友过来吃饭,采访不得不就此打住。他索性邀我一同参加聚会,席间还可以继续聊。那一晚我就坐在他边上,吃的什么饭、来的什么人大都不记得了,我的注意力都集中在他的谈话和故事里,因为饭桌上不方便记笔记,我就努力用心记住他说的每一句话。那是一个令人难忘的下午。

陈逸飞是一个多才多艺、精力充沛的人,在他生命的最后十年间,他将绘画艺术延伸到电影、时装、杂志乃至设计领域,并积极投入商业运作,这是他后来备受关注、也受到争议的原因。1992年,他拍摄了电影处女作《海上旧梦》,以画家的身份进入电影界,以画家的眼光描述世界,其人物形象和色调处理沿袭了他一贯的浪漫写实风格,成为中国诗化电影的一个典范。两年之后又导演了故事片《人约黄昏》,1996年执导第三部电影、艺术纪录片《逃往上海》,这是一部描写犹太人在二战中从欧洲逃往上海的真实故事。此后的电影《理发师》却是一波三折,先是选角风波,后又是资金问题。虽然后来已拍完三分之二,但代价却是陈逸飞心力交瘁,乃至撒手人寰。

荣耀已是过眼云烟,但他的作品至今依然备受公众喜爱。如今,在《繁花》中再次看到陈逸飞的作品,让我再次忆起那个难忘的下午,他谈笑风生、真诚率性,如此温暖亲切,令人回味悠长。

(《新华每日电讯》1.12 闵捷)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制