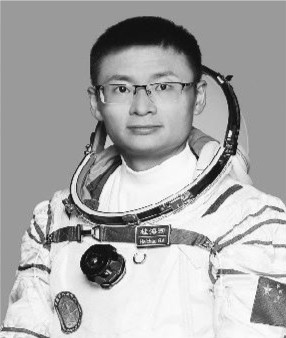

最近,神舟十六号发射取得圆满成功,乘组中戴眼镜执行飞行任务的桂海潮,迅速成为新晋“网红”——中国史上最年轻航天员、中国空间站首位载荷专家、中国首位非军人航天员、年仅31岁就成为北航的博士生导师,这每一项成就单拎出来都让人敬佩。他的成功绝非偶然。

当桂海潮入选航天员的消息传来,家乡沸腾了。这个名叫姚关的云南边陲小镇,要从施甸县城走20多公里的蜿蜒山路才能到达。2020年,施甸县才正式退出贫困县序列。这里的人,世世代代都是面朝黄土背朝天的农民,多数靠种几亩薄田为生。而桂海潮的父母也只是再普通不过的农民,虽然家里并不富裕,桂海潮并没有自怨自艾,而是一门心思扑在学习上。在成为航天员之前,桂海潮是“街上有名的大学生”。

1986年出生的桂海潮小时候个子不高,皮肤黝黑。在家人和老师眼中,他和农民出身的父母一样内敛、随和,是个好学生的样板。舅舅说他放学后“看一会电视就赶紧去学习,最爱看的是《新闻联播》”,老师说他虽然理科更强但从不偏科,“经常追着老师提问”。

当年高考,高中班主任杨兆东在志愿填报截止前一个小时还在和他的父母聊,劝他们说服桂海潮改志愿报北大。但未来的路对桂海潮来说从不是一个十字路口,他的志愿栏自始至终只写着北京航空航天大学。

桂海潮的故事第一次论证了“通过读书从偏远小镇直通太空”的路真正存在。但“读书”就像火箭发射场上的那句“点火”,不是全部,只是开始。2005年,桂海潮以第一志愿考入北京航空航天大学宇航学院飞行器设计与工程专业,9年后博士毕业开启博士后的研究生涯。他的学术方向一直与航天器的运动与控制相关,博士阶段的毕业论文题目是《欠驱动非完整航天器的姿态控制问题研究》,答辩公告还是他自己用毛笔写的。通俗来讲,他研究如何让航天器调整姿态,在确定的轨道上交会对接、在轨运行。他的科研成果,多少也隐喻了他的人生。

2018年的一天,学院院长宣布,国家开始招募第三批航天员。跟以往不同的是,这次选拔的航天员包括载荷专家,会从相关高校和科研院所选拔。他想都没想就报了名。两年后,习近平总书记在第五个“中国航天日”给参与“东方红一号”任务的11位老科学家回信。桂海潮读到回信后深受鼓舞,他回忆起听到杨利伟飞天的那个下午,觉得“能把个人的梦想与国家的需要结合,是我们这一代青年人最大的幸运”。5个月后,他从2500名候选对象中脱颖而出,成为第三批预备航天员中唯一来自高校的载荷专家。

道路已然清晰,但从博士到航天员的每一步,都不好走。与空军飞行员出身的航天员相比,桂海潮的身体显得单薄许多。在巴丹吉林沙漠的一次野外求生训练,负责晚上值班的他躺在沙漠里看着点点繁星,幻想着将来飞向那里。第二天一早,在茫茫大漠徒步5公里的半路上,他的鞋底脱落。其实在前一天,他的另一只鞋底已经掉了,是用军刀和降落伞绳缝好的。他忍着疼痛回到营地,吃了口西瓜,嘴里还说着“真甜”。

5月29日,桂海潮和景海鹏、朱杨柱在问天阁与记者集体见面。从问天阁到报告台有30米距离,大约要走1分钟;从报告台到发射塔架大概有7千米,坐车可能需要20分钟。这条路上被踏下过太多脚印。有的来自飞天摘星的航天员,有的来自桃李满天下的栽梦人,还有的来自厚积薄发的准备者。对个人来说,他们的路没有分叉,直挺挺向着一个目标。但把所有人的脚印拓在一起看,那是从四面八方来,最终汇到同个终点的路,遍布神州大地,像蜿蜒曲折的山路,也像手心清晰可见的掌纹,揭示着一段势将问天的命运。

(中国新闻网 6.11 赵一凡)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇