“天青色等烟雨,而我在等你”“你发如雪,凄美了离别”“谁在用琵琶弹奏,一曲东风破”……这些氤氲着古典美的歌词是方文山的代表作,也是一代歌迷共同的青春记忆。

1969年,方文山出生在台湾东部的小城花莲。普通家庭长大,没有接受过艺术专业训练,他的少年时代平平无奇。退伍后,他跑去台北打拼。“当时影像很吸引我,但不是科班生也不是学院派,我想着是不是可以用文字说故事、用音乐说故事?”于是,他开始一边写词一边打工,机械修理工、送货司机、防盗系统安装工……

为了进入音乐圈,方文山把创作的100多首歌词结集成册,四处投稿。然而,整整一个半月过去,寄出歌词集几乎是石沉大海。幸运的是,有一天,他意外接到吴宗宪打来的电话,就这样,他与周杰伦加入了阿尔发唱片。

作为新人,方文山和周杰伦在一轮轮比稿、退稿中坚持了下来,也因为音乐品味的一致慢慢成了固定搭档。有意思的是,周杰伦写歌是影像思维,作曲时就有画面感,方文山写词时就像是在写剧本。这种创作思路其实源自他对电影的喜欢,“我之前去上过编剧班、电影课,所以歌词有相当一部分琢磨在画面上,把视觉的元素用文字去表现”。

其实,最初创作的时候,方文山和周杰伦都没有想到“中国风”会受到这么多听众的喜爱,甚至根本没有意识到自己写的就是“中国风”。

一开始尝试的时候,方文山只是觉得这样的词曲组合很有意思,“用‘娘子’‘塞外’‘杨柳’这些古诗词的语汇,跟西方音乐结构相结合,就产生了一种特别的对话。”方文山总结,“首先要理解什么叫中国风,不是宫商角徵羽才叫中国风,而是它的编曲用到二胡、琵琶、古筝等传统乐器,或者它的歌词用到‘拱桥’‘月下’‘绣花鞋’这些意象”,创作要关注“情感的最大公约数”,最多数人遇到的情感状态最适合写成流行音乐。

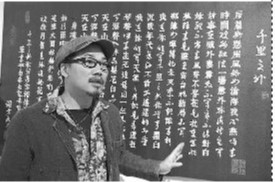

除了音乐,方文山还是书法爱好者。“《东风破》把《千里江山图》变成机械结构的立体山水,《千里之外》是把歌词变成陶板。特别之处在于,《千里之外》的字体是楷体中夹了一些草书,虽然都是汉字,但是写法不一样,视觉上的律动就不一样。草书比较像抽象主义,它和楷体搭配起来,整个文字不容易第一时间读懂,就像诗,具有了一个想象的空间。”聊到书法,方文山打开了话匣子,“我觉得书法是传统领域里很具民族性的艺术创作。中国人可以通过学习去理解达达主义、波普艺术、浮世绘,但是外国人要怎么学书法呢?除非先懂中文,才能真正领悟书法的美,才能欣赏它浓淡干湿的墨色,和写在宣纸上的布局美、结构美、留白美。书法之所以吸引我,是因为它的民族美学的纯度很高,这也说明创作一定要有文化底蕴,中国传统文化特别是书法,对我来说就是创作的养分”。

其实,不止书法,方文山这几年还在大力推广汉服文化。看到现在的年轻人越来越喜欢“中国风”“国潮”,方文山说:“这代表这个时代的年轻人对中华文化是有认同感、有归属感,喜欢自己本民族的文化养分,这很重要。”

(《北京日报》12.2 李俐)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制