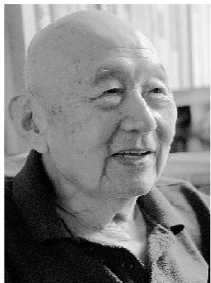

5月28日上午,著名历史学家、思想文化史学者、翻译家何兆武先生在北京家中离世,享年99岁。

这位历经了近代中国各个历史阶段的历史学者的人生,本身就与家国命运的起落紧密地结合在一起,而他对历史哲学和历史规律的思考与译介,也与他的人生在历史航道中的方向密不可分。何兆武虽然以“旁观者”自居,但在不经意之间以自己的思考、写作与翻译,在近代中国的学术史和思想史上留下了自己的痕迹。在他对康德、卢梭、柏克等人的译介中,我们隐约可见他在历史风浪中的思考和感悟以及近代中国在历史上的坐标。

在何兆武的弟子,清华大学副校长、历史学者彭刚的讲述中,这位沐浴着五四和启蒙余晖的历史学者的晚年的关怀依旧没有改变——人如何面对时代历史,又如何在其中获得自由和尊严。

这一代学者最为关切的是国家民族的命运

何先生自幼在北京长大,内心深处从少年时代起就似乎只有学术生涯这一个选择。他在西南联大读本科、研究生,濡染观摩了那么多前辈学者,再加上自身天赋和勤奋,他有着非常扎实的学术训练,完全具备了成为一个出色大学者的潜质。但是他晚年经常在访谈和文章中感慨自己属于“报废的一代”。

有不少人说,何先生这么说是不是过于自谦了?因为大家都觉得何先生在著述和翻译方面声誉卓著。但何先生的性格真诚而平和,这种自我评价也同样如此。一个人在年轻时做好了从事学术工作的充足准备,但是在他三十多岁开始直到年近六旬这段学术生涯的黄金时代,在一个学者最有精力和创造力的时期,恰恰碰上了政治运动频繁、学术发展停滞的时代。所谓“报废”,绝非自谦,其实是满怀沉痛和无奈。

何先生从事学术工作主要有两个阶段,一个是在五十年代参加侯外庐先生主持的《中国思想通史》的撰写等研究工作,在侯先生的工作班子里,他主要参加了宋明理学一些部分和明清之际西学传入的研究工作,同时还翻译了卢梭的《社会契约论》等名著。另一个阶段是七十年代后期改革开放以来,他主要的著述和翻译工作都是在这个时期完成的。他翻译的西方经典著作中,仅收入商务印书馆“汉译世界学术名著丛书”的就有八种,还有相当多数量的如史学理论等方面的译作,绝大部分都是这个时期完成的。他对史学理论的深入而系统的译介和研究,也是在这个时期集中展开的。他在人生的暮年才能够集中全部精力从事学术工作。只不过由于他的学养和勤奋,在人们心目中的确是一个出色的历史学家和翻译家。

作为一位人文学者,何先生在晚年依旧关心的是当下这个时代,希望更深入地理解个体与国家、时代、命运之间的关系。何先生的百年人生经历了从北洋政府到新中国的各个发展阶段,由于《上学记》广为人知,人们更熟知西南联大对于他人生经历的重要性。其实,他们这一代学者最为关切的是国家民族的命运,特别是人民在这个世界、这个国家如何才能幸福地、有尊严地生活。尤其是在中国这样一个具有深厚文化传统的国家,能否处理好19世纪中叶以来就困扰着我们的中西方文化之间的关系,这也是他一直关心的问题。

人是一根会思想的苇草

很多人说:我们是读何先生的译著成长的。的确,何先生所翻译的卢梭、康德、帕斯卡、罗素等人著作,构成改革开放以来很多人阅读史上最重要的构成部分和精神底色之一。

何先生的译作颇多,质量也高,他之所以选择这些作品,是因为他与这些思想家在精神上有着高度的契合。帕斯卡的一句话也许是何先生自身的译文中他最喜欢的——“人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙都拿起武器来才能毁灭他。然而,纵使宇宙毁灭了他,人却仍然要比致他于死命的东西更高贵得多,因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的优势,而宇宙对此却是一无所知。因而,我们的全部尊严就在于思想。”

在史学理论方面,何先生不仅在国内筚路蓝缕,开拓了对当代西方历史哲学和史学理论的系统而深入的研究,另外一方面,何先生本人阐发自己有关历史哲学与史学理论的思想的一些重要论文,将其置之二十世纪世界史学理论领域最具原创性的作品之列,也是毫不逊色的。

他更感兴趣的是历史背后的理论问题

在历史学领域之外,何先生对于哲学和自然科学也有着很高的兴趣。甚至在一篇访谈中主张人文学科的研究队伍招人的时候要多招一些了解自然科学的学者。

何先生听过很多人的课,包括钱穆、陈寅恪等大史家的课。可是何先生明确地说,他当然对于历史问题感兴趣,可是他更感兴趣的是历史学家是如何来了解过去,从何种角度理解过去,是如何得出单靠史料未必能够得出的观点的。所以说他对历史学的兴趣,从年轻的时候就更多带有理论性的色彩。这一切理论的思考当然都会和哲学有着深刻的关联。

很多人都强调西南联大的“自由”,很大程度上是让学生有机会更从容地去发现和培养自己的志趣。何先生先读工学院,准备学建筑,后来又转学历史。他考研究生时先考的外文,又转学哲学,后来兴趣又转移到历史,他不断地探索、发现、确认自己的志趣。其实,西南联大很多其他的前辈也都是这样的。

何先生晚年倡导自由自在地阅读,坚持读那些“无用的书”:“没有求知的自由,没有思想的自由,没有个性的发展,就没有个人的创造力。”“如果大家都只会念经、背经、开口都说一样的话,那是不可能出任何成果的。”那种“不为什么”的读书,才是读书人该有的样子。

(《新京报》5.30 朱天元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇