1979年,孩子才4个月的他主动报名,前往西藏工作。从海河之滨到藏东小城,近三千公里的路程,他走了七八天,颠簸与头痛为伴。

2001年,青藏铁路二期工程即将开工建设的消息传遍全国。当时每月工资不过两千多元的他挤出了1118元,在汇款单上写下“祝铁路早日修到西藏去”。这张没有留下姓名的汇款单,也是青藏铁路建设总指挥部当年收到的第一笔汇款。

2021年,已是古稀之年的他再次进藏,手中握着药瓶,心里牵挂的却是当地孩子们怎么用上热水……

顺着援藏干部的历史档案搜寻,一位熟悉情况的人告诉记者:“给西藏捐款的事情可以去问天航局的李书记,他是七九年的‘老西藏’。”

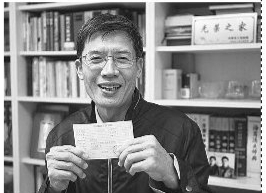

李书记,全名李纯民,退休前就职于中交天津航道局(简称“天航局”)。当这位微信名为“梦回藏东”,已经70岁的老人看到汇款单的照片时,笑了:“这是我的字迹,我每年都给青藏铁路建设指挥部捐款,直到2006年建成通车,之前没和其他人说过。”从2001年汇出第一张汇款单开始,到2006年青藏铁路建成通车,李纯民每年都向指挥部捐款。

1979年,李纯民响应国家支援西藏的号召,前往昌都类乌齐县工作。“那时候一去就要五年,户口要迁到西藏。庆幸的是父母和爱人的支持,尤其是我的父亲,一名老党员,认为祖国哪里需要,我们就应该去哪里。”

初到类乌齐,事情千头万绪,但内地干部首先要面临的是如何适应当地的工作和生活环境。大家把这形象地概括为“过三关”——骑马关、语言关、生活关。下乡宣传政策、进行生产生活调研是李纯民的主要工作。几十年前,下乡的路很不好走,有的地方骑马也要三四天,没有马匹根本行不通。不怕骑马,不怕被摔,便成了李纯民进藏工作的第一课。

1983年底,因工作劳累,李纯民突发自发性气胸,病情十分危急,县里想方设法将他送回了天津治疗,最终挽救了他的生命。

近5年西藏生活,类乌齐的山山水水,朴实的藏族老乡成了他生命中不可分割的部分。

1993年,李纯民第一次重回类乌齐。经过一个教学点时,发现教室的窗户没有玻璃,只用塑料布糊上,风呼呼灌进来,上课的孩子们冻得瑟瑟发抖。这一幕让李纯民心疼不已,他留下钱,嘱咐校方给教室装上玻璃。

从那以后,改善类乌齐的教学条件便成了李纯民的“乡愁”。

自2007年至今,李纯民发起设立“齐兴”助学奖励基金,每年奖励并资助类乌齐县优秀老师和品学兼优的贫困家庭学生,这也是他改善当地教学设施的主要资金来源。截至目前,该基金共募集各方捐款900余万元,其中李纯民个人捐款逾100万元。

这些年来,李纯民几乎每天都在为西藏奔波。为了开拓藏族孩子们的眼界,他带着娃娃们去天安门看升国旗,去天津看大海。他给当地乡亲安装太阳能热水器;为残疾儿童定制特制鞋;他提议为坚持使用农户沼气设备的农牧民授予“农户沼气使用示范户”奖牌并给予奖励,以带动其他农户,推广沼气的使用;他每日的工作笔记在手机上记了一屏又一屏……

2021年4月底,李纯民再次赶赴类乌齐,专门找来专家反复研究论证,希望找到方法让井水提高扬程保证给太阳能热水器供水。

这是去年才做了心脏支架手术、药不离身的李纯民第20次进藏。

(《新华每日电讯》5.19 黄臻 刘金海 普布扎西)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制