对于五六十岁以上的观众来说,八一厂老演员张勇手是他们再熟悉不过的名字,从《英雄虎胆》到《海鹰》《林海雪原》,尤其上世纪七十年代初期复映的《奇袭》《地道战》《打击侵略者》,张勇手所饰演的军人形象深入人心,影响了几代人对军队英雄的热爱和向往。

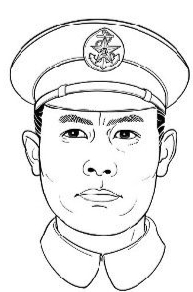

记者前往八一厂干休所先后采访两次,87岁的“老兵”张勇手留了花白的小胡子,身体硬朗,腰板挺直,慈眉善目,非常健谈。房间墙上挂了一些旧剧照,正好给他的口述做了有趣的说明。

原名“张永寿”

张勇手原名叫张永寿,借调拍摄的第一部片子是《黑山阻击战》,出演善于打仗、英气逼人的王海龙连长,银幕上出现的演员名字就是“张永寿”。导演严寄洲事后说,这个名字太迷信了,建议按谐音改为“张勇手”。

1958年,严寄洲执导《英雄虎胆》,借调张勇手出演侦察参谋耿浩。摄制组坐火车前往外景地,张勇手和大家一起做好事,在硬卧车帮助列车员打扫卫生,为乘客倒水。严寄洲说张勇手演戏称职,就要求组织把他留在八一厂,正式调到北京。张勇手至今还怀念那时厂里人才汇聚的场景:“五十年代末六十年代初,真是八一厂的盛世,人们念念不忘。”

1960年,张勇手正在开封15军空降场地练习跳伞,准备在《碧空雄师》中饰演连长。“从一米台到三米台,再到十米操纵台往下跳,双手要控制一个操作架,落地两腿并得死死的,否则容易骨折。”这时突然接到命令,抽调他到《奇袭》剧组出演侦察连长方勇,没想到在拍摄遭敌人追击、机智弃车的场景时,张勇手把空降兵的训练成果用上了,完成了跳车的惊险动作。

张勇手曾随60军文工团入朝鲜参战,部队打了著名的第五次战役。“当时我们还在西南参加剿匪战斗,突然部队北上,到了河北沧州开誓师大会,才知道要去朝鲜打仗,每人在包裹上写下自己的名字和地址,从东北带了炒面就入朝,一鼓作气冲到汉城南部。当时我才17岁,有机会参加抗美援朝是荣幸。”张勇手跨过鸭绿江入朝第一天就遭遇敌机轰炸,他们赶了一辆马车,拉的是给养物品和文工团的乐器,拉车的牲口被炸死。张勇手孤身一人走了60多里,从朝鲜郡政府处找到牛马,顺利把物资送往前方。从此经历激烈、难忘的战争场面,这给他后来拍军事片打下结实的基础。

参谋长少剑波

有一部电影让张勇手感到整体出彩,那就是《林海雪原》,他在片中饰演掌握全局的参谋长少剑波,对片子的拍摄内情了解较多。导演刘沛然原来是47军文工团长,他改编、导演了《林海雪原》,自己都没想到成了经典影片。拍摄威虎山匪巢审查杨子荣上山的一场戏,刘沛然吸取了很多戏曲元素。“后来谢铁骊拍京剧片《智取威虎山》,对黑白片《林海雪原》这一段反复看、仔细看,自认为拍不过刘沛然,刘沛然处理每句话、每个节奏都十分讲究、严谨。”

张勇手记得一个场景:《林海雪原》剧组春节后到吉林外景地,出发就已晚了,林里积雪开始化了,有时小面积的雪不够,还得把山头的雪运下来。组里没有场工,都是摄制组全体动员上山运雪。“生活条件比较艰苦,我和王润身睡在学校的草堆里,靠乌拉草保暖,早上起来被子、被头全是霜。”冬天挨冻,到了夏天反而要经受另外一种“寒冷”:“拍内景戏是在夏天,在摄影棚里搭景,照样穿皮袄,还得烤火,还得装着很冷,每次拍完后大衣一脱全是汗水。”

1965年筹拍《南海长城》,张勇手是男主演区英才的备选演员之一,结果没选上,就被调到军教片《地道战》剧组。张勇手出演干练的区长赵平原,头上包着冀中老年样式的羊肚毛巾,留着一把胡子,以致很多观众看完片子都没有认出他来。“赵平原这个区长本不适合我,角色的年纪要比我大。化妆师说你太年轻,要粘点胡子,导演任旭东同意了。赵平原是成熟的地方武装干部,我就注意动作更稳重一些,显得老练能干。”

与王心刚的合作

《哥俩好》是1962年他们俩参与拍摄的喜剧片,王心刚出演耐心做思想工作的指导员,张勇手扮演对调皮兵没办法的二班长。“我自认为没有喜剧人的资质,不爱演喜剧。”八一厂演员剧团排演同名话剧,在民族宫、首都剧场上演,因有王心刚、张勇手、张良等有号召力的明星出场,票房奇好。

1969年上面指示重拍《万水千山》,王心刚出演原来蓝马演的教导员,张勇手饰演由赵营长、罗副营长合成的营长一角。“我们到了摄制组,先对我们批判一顿,让我们戴罪立功,我们是属于‘臭老九’之列。”到了甘泉县,拍戏之余,他们俩推着水车,要把窑洞的水缸一一加满。坐卡车时,让别人先上车,他们坐最后的两个吃土的位置。

1975年张勇手又接受重拍《海鹰》的任务,在寻找演员的过程中,经推荐发现重庆13军文工团打扬琴的刘晓庆。“我觉得重拍不行,怕出不了好效果,建议能不能不拍《海鹰》,能不能拍陆柱国新写的《南海风云》?”获准后去山东寻访扮演舰长的人选,在青岛话剧团的演出中,一眼看中饰演群众角色的唐国强。

(《北京青年报》4.30 陈国华)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制