长长的白色走廊上,5G机器人正在进行一次彻底的杀毒,它们可以24小时不间断地工作。流行病史调查、量体温、配送手术耗材和血液样本。在医患隔离的CT室,检查医生不用再冒险接近新冠等传染病毒,一切交给5G和AI。在上海宝山区仁和医院,5G正在演化。

专家5G远程诊断

“病人吃过饭气体比较多,看不清病灶怎么办?”

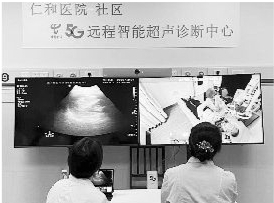

“探头加点压,让病人侧身45度,做个肋间切,胆囊底部没有拍全,让病人深吸一口气屏住看血流。”在仁和医院5G远程智能超声诊断中心,上海市第六人民医院超声医学科专家胡滨、仁和医院超声科主任胡蓉菲正一同为淞南镇、庙行镇两家社区卫生服务中心的患者开展远程超声会诊。

不到1分钟时间,两位专家就诊断出,其中一位病人是多发胆囊结石,几乎在B超探头接触到患者脏器的第一时间,其中一位专家医生就指出这位病人还伴有脂肪肝。

两位专家医生面前有两块大屏,一块显示的是5G实时传输的B超影像,一块聚焦的是社区医院超声室里的实况。两位专家医生一边为身在几公里外的社区医院病患下诊断,一边精准指导社区医院超声科医生调整检查手法,影像、声音几乎同步,感受不到时延。

不需要排队、不需要预约专家号,上海宝山区的居民在家门口就能接受二级医院、三级医院专家医生的B超诊断,以后,疑难杂症患者甚至可以发起跨科室的专家会诊。像这样专家医生集中式的远程超声诊断,仁和医院将在每个月组织两三次。

“在4G时代,已经实现了心电图、X光片等静态图片影像的远程诊断。而只有在5G的低时延、高带宽支持下,我们才得以实现动态超声影像的实时远程诊断。”仁和医院院长李钢说。

在他看来,5G远程超声诊断势在必行。为什么老百姓到医院看病,往往在拍片一环就耗费了大半天的时间?因为即便在上海这样的一线城市,超声科医生也难招人。拿仁和医院来说,超声科医生的编制是14人,但现在只有8人在岗。社区医院更迫在眉睫,超声科老医生退休后,难有人接棒。

如何让新手医生尽快上岗?通过5G远程超声诊断进行下沉培训的需求,跟解决老百姓少跑几趟医院的需求一样迫切。

基于5G的低时延、高带宽,社区医院的B超影像的视频流可以同步至天翼云平台。上海电信宝山局技术总监谢青宇解释道,原来B超检查报告就只有静态图片和基于医生经验的诊断结果,无法做到可追溯,也没办法给AI“喂”数据。现在通过5G实现了检查视频的高速存储,可以更快地训练出聪明的AI,辅助解决超声科医生奇缺的情况。

一座5G医院正在演化

上海宝山区仁和医院正在进化成一座5G医院,除了5G远程超声诊断外,这里还有很多5G机器人。在隔离病房,随处可见5G机器人,它们承担起消毒、发热病人流行病史初筛等工作。在CT室,病患和医生被隔离开来,AI可以进行人体精准定位,医生不需要再辅助病患摆正位置。AI会自动标注病灶,CT影像也能通过5G云平台实时上传。

病毒肆虐时的武汉各大医院,一度招不到清洁工人。不怕感染的机器人,为高压下医护人员减轻了不少病区消毒、配送等工作。

疫情期间奔赴武汉的钛米机器人,已经不止会消毒了。当钛米机器人入驻到上海仁济医院时,它还学会了自动配送血液标本和试剂,担当起了手术病房的随访助手。

机器人是护士的大帮手,一个手术室高值耗材配送机器人的工作量相当于三四名配送员。由此,它减少了护士离开手术台的时间,每台手术中断时间减少7~10分钟,运输错误率为0。

基于5G的“专有才能”——网络切片技术,在有大量病患涌入医院的情况时,机器人并不会手忙脚乱,有了切片网络的资源切割,仍旧可以保障机器人平稳运行。上海电信对钛米机器人进行了5G改造,该网络切片服务于上海多个二三级医院的上百台机器人。

如今5G+机器人已经在武汉协和医院、上海仁和医院、上海仁济医院、上海华山医院等各大医院“上岗”,机器人背后的“超级大脑”正在演化。

让老百姓和医生少跑路

10月24日,上海首家互联网医院在青浦区朱家角正式进入试运营,不仅整合了长三角区域优质医疗资源,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地居民到这座互联网医院就诊,可以支持三地医保免备案异地结算,也让5G+医疗的应用最大化。

颇具现代感的白色病房里,医疗仪器用5G连接,查房医生与中山医院的专家医生通过一块屏幕对讲,免去了专家医生查房会诊来回跑。患者在互联网医院拍摄的CT和MRI影像,也能实时上传到联影智能和中山医院开发的5G影像平台,中山医院的影像学专家团队可以第一时间对疑难杂症进行远程会诊。

医疗数据、医保数据互联互通后,长三角共享上海优质的医疗资源成为可能。疑难杂症患者不需要来回奔波,就为了到上海的三甲医院看专家门诊,也从根上刨除了大城市专家医生到三四线城市“开飞刀”等灰色地带。

疫情暴发之时,武汉方舱医院、火神山医院、雷神山医院都是通过5G,接入上级医院,实现了远程诊断,可以在最短的时间内把全国最优秀的专家资源输往对抗疫情压力最大的医院,也更好地保护了医护人员的安全。

在新冠疫情仍未完全远离的当下,5G和AI证明了自己在医疗领域的两大能力,一是让数据多跑路,让患者少跑路。二是让AI机器人多看数据,让医生少看数据,甚至让医生不用来回跑路。

(《文汇报》11.4 孙妍)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇