持续了几个月的强降雨在夜里更加凶猛,想到要去县城参加内地西藏班考试的孩子们,李怀黎难以入睡。师范专业毕业后,她已经在西藏墨脱公路旁半山腰上的墨脱县达木珞巴民族乡小学教了两年书,这个1995年出生的女孩逐渐对所有突发状况习以为常——停水、停电、断网,靠天吃饭。

和两年前在兰州读书时的生活不同,在这个中国最后通公路的县城,快递只有一周一次的邮政能到,即使天性乐观帮助李怀黎解决了生活和教学上的难题,和外界脱节的恐慌成了年轻老师逃不过的心结。

戴卓伟的出现在一定程度上缓解了李怀黎的焦虑。在成为“乡村师范生陪伴计划”的志愿者后,这位常年奔波在各大都市间的蚂蚁集团员工,必须要抽出一些时间,来倾听藏区青年教师的见闻与心声。那是一片戴卓伟从未到过的地方,那是一种他几乎“无法想象”的生活。

在北京、上海、杭州以及成都,66位像戴卓伟一样的都市白领倾听着近两百位年轻乡村教师的烦恼、忧愁与快乐。

66位陪伴者

晚上7点的杭州天色渐暗,写字楼依旧灯火通明。戴卓伟打开视频通话,和屏幕对面的王甜甜确认网络是否畅通。王甜甜远在四千多公里外的西藏岩比乡,这里信号不好,网络常常中断。

平时讷言的她在屏幕对面诉说着自己的烦恼和困惑,大学毕业后,由于是定向师范生,她被分配到这里,成为一名“95后”乡村教师。她是学校里唯一一位汉族老师,学校里其他人都说藏语,开例会讨论教学计划如此,上课的时候孩子们也如此,她听不懂,有时候只能靠肢体交流。

在到岩比乡任教之前,王甜甜对当地的风俗所知甚少。时值5月,正是当地挖冬虫夏草的季节,在这个乡村还有不少牧民依靠卖虫草生活,有些当地学校默许学生不上课,回家帮父母干农活。视频里她看上去有些紧张,身体一直在晃,眼睛也没有直视摄像头。听着这个小自己七八岁的女孩的讲述,戴卓伟感觉她有些孤独。

“我们俩挺像的你知道吗?”戴卓伟试着和对面的女孩分享自己的职场经验。刚在杭州工作的时候,组里开会讲杭州话,他听不太懂,就没事找本地同事学几句,甚至在开会的时候主动说一两句杭州话,逗逗大家。王甜甜听乐了,戴卓伟感觉她的情绪好像没有那么压抑了。

这是戴卓伟作为志愿者,和身处乡村小学的年轻人第一次聊天。他的工作和乡村教育没有关系,任职于蚂蚁集团大安全部,日常负责和各地政府部门对接资源,保护用户的支付安全。在公司内网看到“乡村师范生陪伴计划”,他报名成为一名志愿者。

这个年轻乡村教师的陪伴计划,是项目组实地调研走访的结果。参与走访的基金会项目人员发现,入选计划的数百名年轻师范生,在投身乡村教育的前几年,“孤独感、经验不足、资源匮乏带来的落差和适应问题非常普遍,也总被忽视”,招募志愿者与他们定期进行线上沟通,陪伴他们成长,成了一件重要的事。

像戴卓伟这样的志愿者有66位,每人陪伴三个投身乡村教育的师范生。他们来自不同的岗位,年龄、资历都不一样,有入职几年的“90后”,也有资深的“70后”。在志愿者万美穗看来,相比其他的公益活动,“陪伴志愿者”的筛选标准更加严格,需要提交过往参与公益项目的经历,陈述自己对公益的理解。

村里来的年轻人

李怀黎是戴卓伟陪伴的另一位乡村教师,两人50分钟的视频通话,中途断了两三次。李怀黎任教的学校在墨脱公路旁的半山腰上,一个靠天吃饭的地方。今年3月,这里才刚通大巴车,断水、断电、断网是常有的,甚至前两年天气不好的时候吃饭都成问题。

尽管第一次沟通前经历了培训,但对大多数成长在城市里的志愿者而言,师范生老师们的境遇还是超出了他们的想象。有人在隔壁村教书,每天早上要提前三个小时辗转到县里再坐车去学校;有人所在学校靠山,山上发生落石的时候,整夜睡不着觉;有人一边教书一边帮家里干农活儿,因为腰椎间盘突出进医院做手术;还有老师教学之余为了赶回家照顾弟弟,一边骑着自行车一边完成了陪伴通话。

这些回到乡村的师范生老师中,不少是农村出来的孩子,现在又回到了家乡教书。也有例外,李怀黎就是城市长大的孩子,第一次到墨脱的时候,坐在车里沿着险峻的盘山公路,看着窗外的雅鲁藏布江,她的心情有点复杂,风景是美的,但一路的滑坡、泥石流也让人心慌。

这也是志愿者们最初的担心,大概会有很多选择是出于无奈吧?大概会听到很多倒苦水一样的倾诉吧?或者是收获一些充满正能量,但不太接近真实人性的励志故事?法律专业、辩论队出身的戴卓伟一直自觉有些强势,和老师通话前他还特意在纸上写了5个字提醒自己,“少说话多听”。

意外的是,老师们很少因为教学环境而烦恼。当志愿者林冬虹收到老师们发来的风景图,原本紧张的心也放下来,老师们知道她在做民宿相关的业务,还热情邀请她来开发旅游资源。他们大多做好了在乡村的课堂上挥洒热情的准备。“比我预想中好一些,我陪伴的三位老师回到了以前读过书的地方,更容易融入,也更了解当地状况。”

对戴卓伟陪伴的老师李怀黎来说,这个适应过程更漫长。墨脱是中国最后一个通公路的县城,她大概花了一年时间来调整心理落差——原本考了西藏教育系统的公务员,却意外被分配到偏僻的山村小学教书,在妈妈和朋友们“试一试”的鼓励下才有勇气启程。

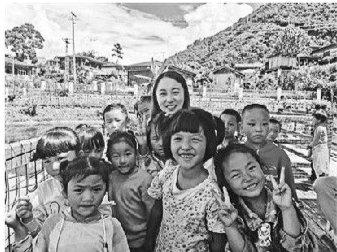

讲台下的孩子们加速了这个适应过程,李怀黎的学生们大多要帮家里务农,许多孩子连最近的林芝市都没去过,更别说拉萨。当李怀黎给他们展示自己骑牦牛、看文成公主实景剧的照片时,孩子们眼睛都亮了。“拉萨海拔那么高,我去了会死的!”这让李怀黎更希望带他们了解外面的世界。

交汇的平行线

“就像两条平行线。”志愿者万美穗这样描述她和乡村老师的关系,他们也是她看世界的一个窗口。看着老师们的朋友圈,去村子的溪水里泡泡脚,“我感觉也挺快乐的,看到这些让我觉得人生找到自己契合的点成长就好了,没有必要按照别人的标准来。”

万美穗被他们的热情感染,甚至有一次和扎西彭措老师聊天的时候,对方提到他喜欢唱歌,还现场来了一段,“挺好听的,他在大学时候还参加歌唱比赛拿过奖。”扎西彭措现在在学校里兼任音乐老师,大学时代音乐为他带来了许多自信,他希望能把这些传递给还在牧区的孩子们,让他们走向更大的世界时,也能有一项帮助他们建立自信的爱好。

师范生老师在乡村里的坚持和努力也感染着戴卓伟,他从校招进入现在任职的公司之后,离开一段时间,又再次回来。“离开再回来的时候,看到原来的同事能力已经有了很大提高,我想如果当初没有离开,现在自己可能是什么样子?就像这些老师的坚持,这是我还没做到的事情,会给我一些启发,思考是不是自己也有在一个地方长期发展的可能性。”

戴卓伟作为评委,参加过乡村校长计划选拔的面试,见到校长们的能力和魄力,也从他们口中得知,乡村学校目前遇到的最大问题就是,年轻老师不愿意去任教,也因此深感这些年轻人去乡村任教是多么不容易。

对于未来的5年,戴卓伟希望能看到陪伴的老师中出现一位独当一面的校长,他同时也在期待着自己的成长,“这其实是相互陪伴,见证彼此成长的过程”。

(《北京青年报》9.11 魏晓涵)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制