■沈嘉禄

我们抵达高邮的第一天下午就前往两个月前刚刚开放的汪曾祺纪念馆,在馆里陈列的数十种汪曾祺作品集中,关于美食的专集居然最多。

汪老撰的美食散文别开生面,对故乡的风物与人情世故倾注了深厚的感情,高邮将汪曾祺打造成城市文化名片,对当地旅游与美食推广相当给力。“跟着汪曾祺的美文品尝美食”,是一个颇具诱惑力的口号。

出了纪念馆,我看到马路对面有一家单开间门面的小店铺,名叫“二子蒲包肉”。直觉告诉我可能有故事,走近一看果然,发售货品的玻璃窗口下面有一块绿色的广告牌,上面赫然写着“汪曾祺小说《异秉》中王二子熏烧有传人”。推门而入,正忙着在案板上切蒲包肉发售的女店主很客气地招呼我们,介绍起她家与《异秉》的渊缘,原来她就是王二的孙女王正军,小说中的王二熏烧铺确有其人其事啊!

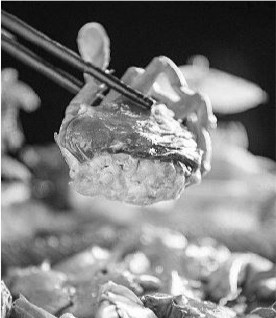

汪老在他的小说《异秉》里这样写道:“王二摆在保全堂的熏烧摊子,除了回卤豆腐干之外,主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。”对蒲包肉也有详细介绍:“是用一个三寸来长,直径寸半的蒲包,里面衬上豆腐皮,塞满了加了粉子的碎肉,封口,拦腰用一道麻绳系紧,成一个葫芦形。煮熟以后倒出来,也是一个带有蒲包印迹的葫芦,切成片很香。”

现在,蒲包肉依然是旧时模样。蜕出蒲包后的葫芦形肉团色泽微红,表面留有蒲包的鲜明印迹,合着每只四元左右,作为清鲜隽永的下酒小菜,深受当地民众欢迎。

因汪曾祺散文而天下闻名的草炉饼我是第一次吃到,椭圆形,酥皮,表面沾满白芝麻,猪油葱珠馅,像我们平时吃的蟹壳黄,但色泽更浅一些,松脆喷香,妙不可言。

汪曾祺曾在《豆腐》一文里写到了一款汪豆腐:“汪豆腐好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片,推入虾籽酱油汤中,滚几开,勾薄芡,盛大碗中,浇一勺熟猪油,即得。”

汪豆腐也叫“周巷汪豆腐”,周巷是高邮北边的一个乡镇。有人认为因为汪曾祺写文章提及这款豆腐,所以就叫“汪豆腐”,这有点牵强。据国家级烹饪大师徐鹤峰先生说,此处的“汪”,指的是一种烹饪技法,或者是成菜的视觉效果。前者特指将豆腐托在手掌上用刀跟“汪”碎,动作要快,指甲盖大小的豆腐被“汪”得又薄又扁,下锅后容易入味。后者指成菜后的外观要求,熟猪油漫向碗的内圈,“汪”成一条难以察觉的明亮边缘。

(《新民周刊》2020年第31期)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇