31年前,上海一群连国内飞机都没坐过的工人,坐上了飞越太平洋的航班,去往一个陌生的国度,在美国一家倒闭的企业中沙里淘金,挑选有用的设备,打包运回上海。

使命在前

1988年夏,上海暑热。7月25日上午,一辆鼻子前突的旧式厂车——平时专门接送年轻妈妈们去工厂的母婴车,要完成一桩特殊接送:先将老闵行多位工人和他们的行李集中带上,然后前往上海市区,沿路接上一个个在家中等待出发的工人。之后,驰往虹桥机场。

一户户接人,破天荒运送,高规格待遇。人往何方?去美国,飞越太平洋。共23人,他们都是上海滚动轴承厂的干部和普通工人,其中有技术负责人、车间主任、部门主管,更多的是擅长技术的钳工、电工、起重工、锻工。他们中的绝大多数,之前连国内飞机也没乘过。

到达旧金山国际机场,要在此消耗一个白天,再搭机前往纽约。午餐和晚餐需在机场解决。出国每天的住宿伙食费是定死的,每人每日“可自由支配的多余资金”仅1美元。大家钱归一处,共享消费。他们中午就买了法式长棍面包,再加一杯可乐。至晚餐时分,“餐饮主管”应兆麟忍痛决定:在尽量节约每笔钱的原则下,每人享受一份4.99美元的烤肉。

此次“大面积工匠出国”,由厂长虞有品带队。之前,上海轴承行业内,上海滚动轴承厂成为首个吃蟹者:与美国通用轴承公司合资合作,成立上海通用轴承有限公司。合资方即来讯息:有一批锻造、车削加工及生产轴承成品的“二手设备”,欲公开拍卖,倘上海通用慧眼看中部分设备,将成为企业发展的一笔财富,并可顺利承接生产销往海外的轮毂(汽车)轴承。市场机遇稍纵即逝,虞有品迅速拍板:派一支精干的技术及工匠团队,到美国现场觅宝。

重任在肩

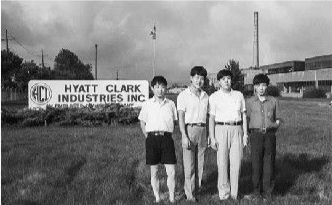

1988年这个夏天,上海工人来到新泽西州的克拉克镇。

有80多年历史的海亚特轴承厂,规模庞大,厂房车间林立。不说其他,光散布厂内的各式运输车辆有100多辆。可供“二手处理的各类设备”1000台左右,有瑞典品牌,更有美国制造。

所有设备,都静待在工厂车间角落——在沉寂状态中。不挑中它们,唤醒它们,它们或许就这样“死去”,直至成为一堆废铜烂铁。识宝者将其拥有,还需在拥有它们的基础上进行复杂改造——这就有赖于上海去的这批工匠的慧眼和身手。

工作量巨大。天热,倒闭的工厂车间内早已没有空调,拆机作业,工人们大汗淋漓,有人干脆“赤膊上阵”。美国工人看得惊心:“中国工人真是拼。”

中国工人个个忘我工作,却为节约点滴生活成本,斤斤计较。他们从不去外面吃喝,而是利用厂内一个公共烧煮平台,集体到超市购买生冷食品,回来烹饪出香气扑鼻的食物。

美国工人干活也让中国工人看到了差距。当年负责技术的王俊发,讲起一件难忘的事:有个从美国南方城市飞来的起重工,人壮,30岁出头,自带一套“自行式液压起重设备”,凭一己之力,将我们选中的4台超大型设备移出车间,起吊,打包,装箱。那劳动效率和劳动效益,让“观战”的中国工人们跷拇指,钦佩。

当所有拆装打包运输工作完成,所有人的心头掠过无比喜悦,一直陪伴上海工人左右的美国通用轴承华人工程师胡诺谦激动地说:“上海工人的素质,在我眼里,世界第一。”

摸着石头过了河

我的面前,是一本31年前黑褐封皮的中华人民共和国护照。一位当年出国的工人,将其保存如新。护照内页上敲有两个红章,一个椭圆,一个正圆,清晰记录他当年出入境的时间和地点:出境,1988年7月25日;入境,1988年9月20日;地点,中国虹桥(机场)。

23位上海滚动轴承厂的干部和工人,在两个月时间里含辛茹苦做了什么?共拆装运输回国102台大中型轴承生产设备,涵盖毛坯锻、热处理、车削加工、磨加工、装配成型等全套自动生产流水线。全部设备,拆分打包于111个大型集装箱内,总重量达1000吨以上。

顺利运输回国,顺利抵达老闵行,顺利到达上海滚动轴承厂。当年几件大设备,由300吨浮吊驳船直接运至老闵行,驶入上海电机厂黄浦江码头,再装入大件运输公司的卡车,小心翼翼,选择可承载重量的道路桥梁,安全驶抵目的地。将所有设备卸下,置放在工厂一个标准的篮球场,挤得满满当当几无缝隙,景象壮观。车间里的工人奔出来,里里外外围看。

美国机器来了,惊动了老闵行,惊动了中国轴承行业所有“领军大企业”,纷纷从全国各地赶来观瞻;惊动了上海机床行业的重要企业,前来引颈围观。他们一致得出结论:一次了不起的世界轴承生产设备大迁徙;这一大批设备倘能改造运行,必将“变废为宝”,对我国的轴承生产水平,起到质的推进和迅速提升的作用。

(《解放日报》12.12 郑宪)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇