“大概是物以稀为贵罢,北京的白菜运到浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为胶菜。”——鲁迅先生这样描述江南人给予北京大白菜的礼遇。

上世纪60年代,大白菜在北京的光景就不一样了。冬至那几天它的来势如狂风骤雨,铺天盖地势不可挡。偌大京城就以每户1000斤计算,几天之内由菜地进入家庭,我们可以想象一下那个阵势,这是在全世界任何一个城市都不会出现的现象。

北京的夏天往秋天过渡非常缓慢,慢得让人起急,有如京剧的“散板”——啊、啊了半天也不出下文。但秋冬交季却疾如雷电,夹袄在身上还没等悟热乎呢,“霜冻”啪嗒一下子就从天上掉下来了。

上世纪60年代,北京有几年的冬天冷得邪乎。一进冬至,后房檐儿上挂的大冰坠足有二尺多长,连长流水的护城河都冻瓷实了。在外头多站一小会儿,骨头腔子里都要冻透。就这样,仅仅是北京的初冬。

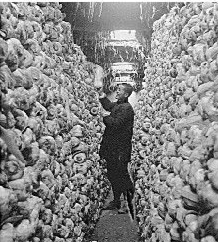

初冬那几天,是老北京人倒腾储存大白菜的日子。那是全城的首要大事,大概有一个礼拜左右吧,满大街看不见别的东西,全是大白菜。那年月干点儿什么都喜欢贴标语口号,唯独这事儿太忙了,经常没工夫贴。

收大白菜是有季节管着的,早了白菜心儿抱不瓷实,着急也没用;晚了气温骤降,立马儿就会冻烂在菜地里。那种冻烂的白菜只剩下沤肥用了。

就那么几天的工夫。农民抢收获;运输部门抢时间把大白菜运进城里;商业部门争取在最短时间内,把堆成小山似的白菜销售到市民手里。而老百姓也是在争分夺秒地把大白菜买回家,趁着没上冻,赶紧整理、分类、晾晒、苫盖等越冬措施。

那几天,北京所有专门的货运汽车公司,撂下手中的其他活计,也得先抢运这个业务。白天晚上不停地从郊区菜地,往市中心的各个菜站拉大白菜。交通管理部门对运送大白菜的各种车辆一路放行,不会给运输大白菜增加任何麻烦。

商业部门的员工,甭管您平日里是干什么的,抢售那几天一个都不能少。运菜车一到,就需要一个工种——倒腾大白菜。全北京城卖菜的售货员身着统一的蓝布大褂儿、手套儿、套袖,菜站还向市民提供所有的方便“家伙什儿”——柳条筐、小推车之类的搬运工具。

那几天各单位领导也比平常好说话。只要员工说:要早走一会儿去买大白菜,大多都会予以放行。

大白菜运动,不亚于咆哮而来的滔天大浪。从郊区飞流直下到城里,数天之内又化作涓涓细流,流入城区的千家万户。

北京人和大白菜,虽然年复一年都是在这种火燎屁股状态下度过的,积年累月相处得倒也潇洒。回望过去,这不失是一曲人类与自然的完美和谐乐章。

大白菜若没有临上冻那几天的充实,也不会有“年三十”饺子馅里的醇香。

大白菜堆在不怎么宽绰的胡同里、码在小院儿仅有的那点空地上、邻里之间相互理解,从不说长道短。因为那时候家家户户全都是这般模样儿。

早些年,大白菜储存价儿就是二分钱一斤,主要的精力是花在倒腾上。扔在一边儿不管它,要么冻了,要么就是烂了。有太阳要翻晒,晚上防冻要苫盖;三天上下倒,五天调换头儿。总之您就是不能嫌麻烦怕费事儿。

以前老北京一入冬就是土豆、萝卜、大白菜,一个冬天就这几样来回倒换着吃。大白菜自然是这里边的当家菜,承担主要角色。

包饺子、涮锅子、凉菜热炒,少了大白菜一准儿要难倒老北京的巧手厨娘。

北京人习惯了和它一起共度寒冬,男人喝酒时家里都会存有成盆的“芥末墩儿”。它和二锅头酒相得益彰,是冬季下酒菜中的妙品。

现在冬天的菜市场琳琅满目,应有尽有,早已不是大白菜独领风骚的年代。但大白菜从口味到价格在蔬菜中还是具有明显优势,老北京人总是离不开它。

(《胡说老北京》北京燕山出版社2014年出版 胡少奎)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇