2018年,台北故宫举办了一场主题为“国宝再现”的展览,请出来二十六件国宝书画,让晋唐宋元的赫赫名作济济一堂。

气势非凡宋太祖像

本次特展,进门第一幅大作就是宋太祖赵匡胤的坐像。这幅像高达1.91米,气势非凡。画史上记载,曾有王霭、牟谷、僧道辉三人画过宋太祖御容,这幅是谁的作品无从得知。

画皇帝御容,除了要画得像本人之外,一个很重要的目的,是传达皇帝的威严。宋太祖相貌威严,不怒自威,这其实是有很高明的画法在里面。他的身体很大,像一座山,如果身体很瘦弱,看的人就不会觉得有多威严。宋太祖的身体比较对称,甚至连衣褶都对称,如果完全对称,人像就会呆板,于是画家做了一点点侧身的处理。侧身除了让画面生动,还有一个好处,就是画鼻子不用画正面,可以画出高度,整个人的空间感也形象起来了。

宋太祖的身体比例是调整过的,上半身特别大,脚小得异乎寻常,这样就让人容易往上看。宋太祖全身皆素,唯独面部发黑,明暗对比很强。人的眼睛喜欢看对比强的东西,一团白中看一点黑,一团黑中看一点白,所以任何人看到这幅画,一上来就会被宋太祖的面容神情所吸引。

古人说“写照传神,正在阿堵”,意思是画眼睛是让人物传神的关键。宋太祖的眼皮稍微往下垂,遮住了一部分虹膜,如果想象他眼皮完全睁开,你会发现虹膜是椭圆形的,不是正圆的,而且瞳孔不是在虹膜的正中间,而是中间偏下。这种反常的处理,让宋太祖有了一种居高临下、俯视臣民的感觉。

王羲之“平安三帖”

书画的“高古”,一般指晋唐宋元几代,因为再早基本留不下来。即便有些传世的顶级晋唐遗物,也大都是后代的摹本,比如说台北故宫本次特展的第一件宝物,东晋王羲之《平安何如奉橘帖》,就是唐代初年的摹本。

《平安何如奉橘帖》其实是《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》三帖的合称(简称“平安三帖”)。《平安何如奉橘帖》长24.7厘米,宽46.8厘米,写在硬黄纸上。硬黄纸是用黄麻制成,再用黄檗上色,略带黄色,可以防虫蛀,纸质细腻,还可以用来摹榻书法。在摹帖之前,先在纸上涂蜡,用石碾光滑,纸看着有点透明,然后在一个黑屋子里,把书法和硬黄纸覆在窗户上,就着光线勾勒出字的外形,最后根据书法的墨迹浓淡来填墨,这就是唐代的“双钩填廓”。东晋王羲之的书法真迹早已无存,唐代的摹本号称“下真迹一等”,已经是最好的了。

《平安帖》,顾名思义,就是王羲之给友人报平安的,里面提到他的堂兄王耆之来了十几天,具体的文意不是很清晰,历代断句也不同,此帖运笔在行草之间,提按顿挫变化很多,极是耐看。《何如帖》是问候友人的信,结字端整,笔势比较平和,《奉橘帖》是《何如帖》后面的一个补充说明,写的是“奉橘三百枚,霜未降,未可多得”,唐代诗人韦应物喜欢这个帖,赋诗云“书后欲题三百颗,洞庭更待满林霜”,北宋人喜欢韦应物的诗,于是将《奉橘帖》单独弄成一帖。在长期的流传中,《平安帖》失去最后两行,三帖在明代合为一卷,然后不知道从哪里移来了一段有欧阳修、蔡襄等北宋人签名的观款附在后面,成了今天看到的样子。

《平安何如奉橘帖》的一个难得之处,是上面原样摹榻了南梁到隋代诸位鉴赏家的押署,这是唐代以前皇室书画鉴藏的历史,我们居然还能看到,算是奇迹了。另一个奇迹来自于对押署的摹榻,很多都是不到半厘米的蝇头小字,依然是复制得清清楚楚。如隋代开皇十八年咨议参军开府学士柳顾言的签名,“咨议”二字每个横画入笔的形态都不一样,技艺精湛。

唐玄宗留存于世的唯一墨宝

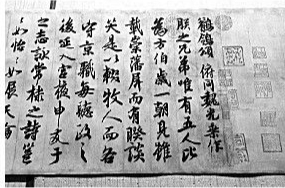

晋后为唐,唐代书画留下来的都是极品,此次“国宝再现”特展上有三件号称唐代的高古作品,其中一件作品来头很大,是唐玄宗李隆基留存于世的唯一墨宝《鹡鸰颂》。

鹡鸰是燕雀目鹡鸰科的鸟类,在飞行和行走时会相互联系,彼此照应,在《诗经·小雅》里就是兄弟友爱的象征。公元721年秋天,唐玄宗在大明宫麟德殿看到鹡鸰千只聚集,人过也不散,于是召来长史魏光乘作赋歌颂,然后自己和韵作《鹡鸰颂》,并亲书此卷,以歌颂兄弟五人的手足之情。

唐代初年国家虽强,但是政权争夺十分凶狠,李隆基对皇室内部充满警惕。然而一味高压也不是办法,所以他要借用各种机会展现兄弟友爱的一面,用来平衡宗室之间的关系,《鹡鸰颂》就是这个环境下的产物。

《鹡鸰颂》是四张纸裱起来的长卷,每张纸的边缘都有骑缝残印,可见原来是册页,后来裱成了长卷。尤其值得注意的是第四纸的左下方,残留的是宋徽宗的“宣和”连珠玺,用的印泥是“水调朱印”,可见其一定是北宋宣和内府的收藏。《鹡鸰颂》在北宋流传有绪,欧阳修曾经在黄元吉处见过此卷,把玩了很久,后来宣和书谱也有记载。清代《三希堂法帖》里面有一段《鹡鸰颂》的跋文(今不存),说宋徽宗时有鹡鸰上万,聚集于皇宫龙翔池,于是宋徽宗把这卷给蔡京蔡卞兄弟观看,两个人在后面写了题跋。蔡京蔡卞兄弟的题跋留下来了,但是笔力比较弱,蔡京甚至写自己名字时都出现笔误,是否是真迹有争议。

真正奇怪的是《鹡鸰颂》作品本身。唐人说唐玄宗的书法“风骨巨丽”,这卷是有的,字壮而不媚,行笔多不藏锋,注重提按转折,尤其是最后的一个精彩的大“敕”字和玄宗花押,看得令人振奋。那问题在哪里呢?《鹡鸰颂》虽然是行书,但是全篇无一处上下连笔,用笔忽轻忽重,线条忽轻忽细,字体忽大忽小,间距忽近忽远。整体不连贯,非但没有一气呵成的感觉,字之间离得近了还会打架,最神奇的是居然有几个字有补笔,没写好,描一描。通篇看来,像是集字而成,不像是放笔直书的作品。笔者认为,这卷要不然是唐代临本,要不然是玄宗那时候天天临写集字而成的《圣教序》,结果自己写出来也是一副集字的样子。

(《北京晚报》2018.12.24 谢田)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制