今人知敬隐渔者不多,他曾被法国文豪罗曼·罗兰称为天才,还是最早将鲁迅介绍到世界的翻译家。

夜里看书到十一二点

著名翻译家徐仲年说:“他(指敬隐渔)是被抛在上海某个垃圾桶旁的弃婴,天主教会所办的育婴堂抱去养大了他……敬隐渔,很聪明。所以长大之后,天主堂悉心加以培养,教他法文和拉丁文。”

徐仲年与敬隐渔是里昂中法大学校友,徐小三岁,却是敬的学长,二人往来不多,故此段记录几乎全错。

上世纪80年代,学者赵勇找到敬隐渔的后辈亲属,逐渐揭出真相:敬隐渔本名显达,生于1901年,四川遂宁县人,父敬天文,以行医、开药店为业,母唐氏,均是虔诚的天主教徒。敬家有五子,敬隐渔最小。

敬隐渔3岁丧父,10岁时被送到遂宁县天主堂。15岁时,经法籍神父林方济推荐,入天主堂在成都开办的法文学校学习,法文教师是法国人邓茂德。邓是著名学者,曾在四川大学、华西大学任教,多年后提起敬隐渔,仍盛赞其聪明。

1919年,敬隐渔毕业后留校教书。

据敬隐渔表侄冉继良回忆:“民国十一年(1922年),(敬)隐渔来我家,住了一个多月,有一挑书,英文法文都有,住家中不进城、不上街、不吸烟、不饮酒,为人斯文儒雅,对人和蔼,沉默寡言,性好读书,手不释卷,每夜看书到十一二点钟……大概在1.67米高。”

据徐仲年回忆:“敬隐渔的身体极为虚弱,大伏天里,掌心尚出虚汗。”

被成仿吾称为天才

1922年,敬隐渔来到上海,考入中法国立通惠工商学校,系中法合办的中等技校(后改为中法国立工学院,1940年停办,校园成为今上海理工大学的一部分)。在学校,一位法国朋友借给他罗曼·罗兰的名著《约翰·克里斯朵夫》,敬隐渔感慨说:“书中的主人公不是克利斯朵夫,乃是生命;罗曼·罗兰写生命直像活泼地一个人在纸上跳跃一样。我到如今不知什么是生命。”

郭沫若多次鼓励敬隐渔将《约翰·克里斯朵夫》译成中文。1924年10月,正在翻译《约翰·克里斯朵夫》的敬隐渔突发奇想,给罗曼·罗兰写了封信。

罗曼·罗兰收到信后,在日记中写道:“我经常和日本的知识分子联系,我的作品在那里已经多次出版。中国的情况则不同,它对我来说是遥不可及的,虽然我很想了解它……我很高兴接到一个二十三岁多中国青年作家的来信,他叫敬隐渔。”

在回信中,罗曼·罗兰称:“以你写给我的一封短信,我视你为一位小兄弟。”

1925年1月10日,敬隐渔将罗曼·罗兰的回信发表在《小说月报》上,引起巨大轰动。

这年8月1日,敬隐渔踏上了去法国留学的轮船。有学者称,此行得到罗曼·罗兰的资助,但敬隐渔的后辈亲属称,敬隐渔靠的是官费。

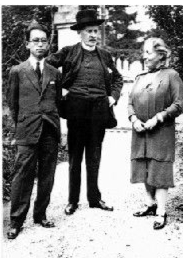

9月6日,敬隐渔到达法国马赛,10日便去罗曼·罗兰在瑞士的别墅拜访。罗曼·罗兰非常喜欢敬,在他遗留下的档案中,存有敬隐渔给他的43封信。在日记中,罗曼·罗兰说:“他的法文写得很好,有点过时,按照远东的方式插入一些古老的谦恭辞藻。”

敬隐渔到法国仅两个月,便收到罗曼·罗兰汇来的助学金。

翻译鲁迅的小说

到法国后不久,敬隐渔将鲁迅的《阿Q正传》《孔乙己》《故乡》和郭沫若的《函谷关》《鹓雏》译成法文,罗曼·罗兰读后,对《阿Q正传》评价甚高,回信赞:“阿Q传是高超的艺术底作品,其证据是在读第二次比第一次更觉得好。这可怜的阿Q底惨象遂留在记忆里了。”准备推荐给《欧罗巴》杂志发表,此外对郭沫若的小说也给予好评。

敬隐渔与鲁迅没见过面,便写信征求鲁迅同意,随信寄赠了一本《欧罗巴》杂志。鲁迅很高兴,立刻回信表示同意,先后回赠敬隐渔33本书和几期《莽原》杂志。

当时文坛派系林立,听说《阿Q正传》等轰动法国,同行多有嫉妒。

不久,敬隐渔又将法译《阿Q正传》《孔乙己》《故乡》结集为《中国短篇小说选》出版,该书后又被英译,影响甚大。

一般认为,敬隐渔因患梅毒,导致精神分裂。罗曼·罗兰写信给好友,请他介绍一位靠谱的医生,他愿自费给敬隐渔治病。

1929年11月5日,中法大学决定开除敬隐渔学籍,请罗曼·罗兰劝说敬回国,罗曼·罗兰却几次写信,请求校方留下敬隐渔,说:“如果有一种治疗能挽救他,即使一线机会,都不应放过,这个不幸的人对新中国可能是一位真正人才。”

校方两次遣返敬隐渔,均被他逃脱。1930年1月,校方将他扭送上开往上海的邮船。回到上海后,目击者发现他“随身携有小册子,册上满绘动人图画,又有法国文长短行和中文诗词不少。诗句中常有奥妙不可解释的诗句”。

1931年,敬隐渔自杀,有人说他跳海了,有人说他跳了西湖。去世时不足30岁。

(《北京晚报》6.15 蔡辉)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制