1984年底,我接到春霖舅舅的来信,他邀请我去香港与他会面。等办好手续已是1985年的春天了,过了春节,我交代了工作,就向那个充满神秘色彩的地方进发。

那时候从老家出去,交通极不方便,要从平阳到温州,从温州到金华,再从金华坐火车经广州到达深圳。到深圳已是第二天的深夜了,但那儿仍然灯火通明,大街上到处是沙石、脚手架,到处是搅拌机在隆隆作响。当时媒体在宣传“三天一层楼”的“深圳速度”,当身临其境时,见到的果然是一派只争朝夕的繁忙、热闹而乱糟糟的景象。

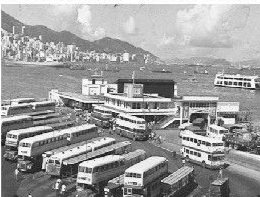

坐上从罗湖到九龙的火车,途经新界(那儿也有许多拥挤、破烂的蓬屋,可见这里也并不是人们想象的人间天堂),很快就到达香港。按照舅舅事先约定的地址,我在旺角站下了车,找到了花园街29号,入住一座大厦里的豪庭式旅馆。老板名叫黄作民,温州人,来港多年,拥有第五、第七两层房产,各有100余平方。我住在第七层,那个层面大约有七、八个客房。我住的是单人间,连伙食100港元一天。也有双人间和四人间(双人铺),每铺20至50元不等。服务员由老板娘兼任,电话和卫生间公用。这里最先让我吃惊的是煤气热水器,那时我从未见过这玩艺儿。老板娘告诉我说,要洗澡只要把它打开就行,还说了一些颇为“复杂”的操作程序。但我不敢动手打,因为没用过,所以不放心,以致住了二十几天只洗过两次澡。我总是不理解,也有点不相信,这一点点大的火苗怎么可能一下子就把大锅的水加热?家里要烧一锅水那要费很多时间和一大捆柴草呢,而且好几个按纽要动起来还真有点复杂。

中餐和晚餐和黄先生全家一起吃。一边吃饭,一边看电视、聊天,每次聊天总是离不开“赛马”这一主题。时间久了,我也知道了个ABC。

头几天,我就在旅馆的周边串街走巷,发现这里到处有令我感到新奇的东西。包括可任意取用、印刷精美的免费宣传品(为什么不卖钱?),街头硕大无比的广告牌(怎么全没政治口号?),到处是银行、储蓄所(比公共厕所还多),购物、买菜用一次性的包装袋(用了就扔,太可惜了),还有让我看不懂的“自动柜员机”(机器算账算错了怎么办?),特别令我匪夷所思的是所谓“超市”,在那儿购物的人们,从应有尽有的货架上只管拿了往推车里扔,好像都不必花钱一样……这些“稀奇古怪”的事物,在今天的温州,连偏僻的山村都不稀罕,但在三十余年前的那时,确实令我惊讶不已。

接下来的两天,我看了几场电影。香港的电影票很贵,晚场要50港元一张(合人民币15元,这是我近半个月的工资,而老家是5分钱一张),但在白天就便宜多了,才10港元一张。早场的电影放的是第二轮、第三轮的老片,其实这些影片对我来说都是新片,所以每天上午没别的事,我就常常在电影院里度过。

八十年代初期,看电影是当时内地群众的重要文化生活,所以逢有新影片上演,买票的人那真叫个人山人海,有时还需要开后门,因此电影院的售票员也就成了一个十分“吃香”的职业。我有个同事因为有“关系”而从教师岗位转为售票员,这让大家羡慕不已。但香港电影院的生意却并不怎么样。

第一天我去买票时,发现影院前面门可罗雀,墙上的电影海报只有主创人员的名单和影片中的代表性画面,并不详细介绍故事情节,且多张连续张贴。到了售票窗口,里头递出一张坐位表,要我在上面勾出希望得到的位置。一走进放映厅,与我们老家拥挤的场面不同,发现宽敞的大厅里只有十来个观众稀稀拉拉地坐着。

这是我平生第一次看的另类影片,后来我还看过几部古装片,这些影片具有较多的娱乐性和观赏性,给了我在大陆片里无法获得的别样感受。

后来我把这种感受,以系列短文的形式,在温州的报纸上连续发表。

(《都过去了》詹振权 中国文史出版社2011年出版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇