5月10日,四川省崇州监狱的服刑人员陈家安吃过早饭,没有像往常一样排在队列中走向劳动车间,而是留在了监舍。

这一天是陈家安离监探亲开始的日子。接下来的5天,他将暂时告别漫长的监禁生活,回到家庭和社会。

这已经是崇州监狱今年第三次开展离监探亲工作,往年通常只有一次。在这之前的大背景是,春节期间全国共有311所监狱批准999名服刑人员离监探亲,全国范围内如此大规模的离监探亲活动,在司法行政系统还是第一次。

8年来,他第一次跨过监狱门口那道粗重的红色警戒线,向远处的滚滚车流走近。

陌生的回家路

陈家安是在一间会议室见到父亲和两个妹妹的。

他们没有拥抱,也没有哭。以往大多数隔着玻璃的亲情会见,双方总是哭的时间多,说话时间少。这一次,坐在一旁的父亲也没怎么说话,只是不停地从纸袋里拿出新买的衣服,想让儿子穿上。那天崇州突然开始下雨,天气阴冷,陈家安只穿着短袖的囚服。

过久的期待在这一刻相顾无言。今年元旦获批离监探亲的崇州监狱服刑人员杨严记得,见到家人时他激动得说不出话,母亲只是轻轻拍着他的手,“先不说,先不说”。

陈家安向监狱作出一连串的保证,包括每天早晚在固定时间给监狱打电话“报告活动情况”,并跟父亲一起在监督责任书上按下鲜红的手印之后,他才把新衣服的标签扯掉,从头到脚换上。他看上去高高瘦瘦,如果纸袋里装的囚服和番号牌不被发现,他看起来和普通人没什么区别。

1994年颁布实施的“监狱法”规定,监狱可以根据情况准许离监探亲。

在司法部2001年发布的《罪犯离监探亲和特许离监探亲规定》中,要求服刑人员必须同时具备执行有期徒刑二分之一以上、宽管级处遇、服刑期间一贯表现良好、探亲对象常住地在监狱所在的省(区、市)行政区域范围内等4个条件。在此基础上,监狱还要多次、多层级研究评议,并在近年加入了心理评估,预判可能产生的风险。

全监共几千多名服刑人员,陈家安是获准离监探亲仅有的两人之一,也是2018年崇州监狱参与离监探亲的第三十一人。他们中的大多数人在服刑期间表现良好,在离监探亲这一天,他们急切地脱掉囚服,暂时放下过往,只想当一回儿子、丈夫、父亲。

对他们而言,许多记忆都很难跟眼前的景象重合。陈家安看到10年前在地震中被震垮的房屋,如今修葺一新。他的认知就像那些垮塌的房屋一样,需要被一点点重建。

被遗忘的罪恶

总有些地方是熟悉的。这些年来,陈家安的父亲把家里重新装修了一遍,添置了不少家具,儿子的房间始终没动。回家第一天晚上,陈家安几乎没怎么睡,他已经不习惯在黑暗中入睡了。

他想到晚上父亲拉着他的手说:“你现在是个好人了。”又想到白天他走出监区时,狱内公示栏上印着监区服刑人员犯罪致死人数,他入狱时,曾让这个数字上升了一位。

陈家安的父亲至今不知道他的犯罪经过,只知道9年前一个冬天,原本在家务农的他跟同村一个绰号叫建娃的朋友走了,说要出去赚钱。陈家安小学肄业,修过路、挖过矿,但干的时间都不长。那次去都江堰,建娃说他的“大哥”彬娃碰上了点“麻烦”,就一起去“帮忙”。出发的时候3人各自在兜里装了一把小刀,当时他身边的年轻人中许多都有这个习惯,也是一种“时尚”。

陈家安已经记不清打过谁、被谁打过,只记得那是一条幽深的巷子,天已经黑了,没有路灯,两旁是居民楼,隐约有做饭的香味。出事之后,陈家安在“彬娃”的安排下去了彭州,“当时根本不知道发生了什么”。他是几天后在茶馆被捕时才知道有人在那场打斗中失去了生命,指认现场时,地上有一大滩血迹,那时才感觉到害怕。根据法院的判决书,行凶的是“彬娃”,而陈家安也参与了打斗,被判13年。他被带走时,桌上的茶还冒着热气。

那次“帮忙”持续时间不过十几分钟,他的人生却从此被改变了。

这几天,陈家安在大多数时候是个普通人,甚至带有更多的善意。服务员端菜上桌他会说“谢谢”,遇到窄窄的路口要请别人先走。

与家和解

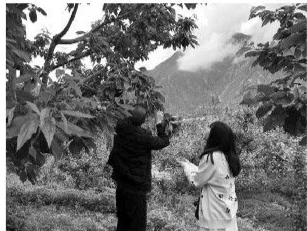

今年的母亲节是5月13日,陈家安在入狱前从来没为母亲庆祝过这个节日。这天他决定,自己去地里采摘车厘子,让父母在家休息。车厘子树早已长得老高,并成为了汶川县的主要经济作物之一,也是家里的重要收入来源。每年车厘子成熟的四五月份是最忙碌的时候,陈家安觉得这是他目前唯一能帮家里做的事情了。

家庭带给他的并非像这短短几天一样,只有温暖。父亲从小对他很严厉,印象中从未表扬过他,也从未有过像样的沟通。

另一获准离监探亲的是杨严,他的父亲曾经在打他时把衣架都拍断了,下岗之后经常喝酒,有时会“发酒疯”。他和姐姐从来都是匆匆把饭吃完,避免跟酒后的父亲说话,“他都说一些很无聊的话题,比如让我们以后去当工人”。他入狱之后,父亲曾经写信给他,责备他不听话,还把自己曾经得过的“先进工人”荣誉证书复印给他看。杨严当场撕得粉碎,跟母亲说不要让父亲继续写信了,“那么多年都没管过我,现在倒要管了”。

这次回家,严厉的父亲们都老了。杨严的父亲还住在离婚前一家人住的房子里,他和姐姐的房间一直没动过,曾经玩过的沙袋和双截棍已经积了厚厚的一层灰。这次回家,他特地把自己在监狱里获得的所有荣誉证书都带在身上,摆了满满一桌子。父亲仔细端详了半天,只是不停地说“好”。他下岗之后做了厨师,做好一桌饭菜总喜欢问孩子们“好不好吃”,也曾想听到一声“好”,但孩子们总是显得很不耐烦。破碎的一家人坐在一起,能聊的话题跟以前一样少,父亲最终说带他们出去散步,绕着新修的公园走了两个小时。

对服刑人员来说,“父亲”这个身份很难有机会做得更好。杨严很讨厌别人说自己像父亲。尽管他们都有些急躁、固执,还都当过兵。这么多年,他始终没叫过父亲。探亲结束之前,在母亲的劝说下,他勉强叫了一声。

“自在”与自由

陈家安离监探亲已经到了最后一天。监狱规定在下午4点半之前必须返监,否则以“脱逃”论处。这一次,他跟家人的告别并不忧伤,甚至有些轻快。他申请了假释,如果获准,他就随时能跟家人重聚。

回监那一刻,陈家安觉得释然。关押太久,他一定程度上已经跟社会脱节,走在外面总觉得惶惶不安。大多数人入狱的时候还没有智能手机和微信朋友圈,也没有打车软件。很多服刑人员已经习惯了监狱规律的生活。监狱里每个人都是一串编号,任何行动也都有缜密的轨迹。陈家安回到监狱之后,说:“出去不自在,回来才自在。”

陈家安有时会想象自己出去以后的日子。母亲已经亲手绣了几双小鞋子,放在他的衣柜里,男款女款都有,那是给他未来的孩子准备的,尽管他还是单身。在他老家,结婚生子依然是一种成熟的标志。陈家安的妹妹和男朋友一直没有结婚,准备等他出狱再办。原本妹妹想把自己的好朋友介绍给他,还给他带过照片,他欣喜地夹在几十张家人的照片里,时常翻看。只是对方没等到他出狱就嫁人了。他不打算在本村找,因为“名声已经不好了”。

第五天半夜,陈家安迷迷糊糊醒了过来,睁眼的时候以为自己还在家里。他想起真正的夜晚是黑色的,想着那片黑夜,他突然觉得安心,很快又沉沉睡去。

(应采访对象要求,文中服刑人员为化名)

(《中国青年报》5.30 玄增星)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制