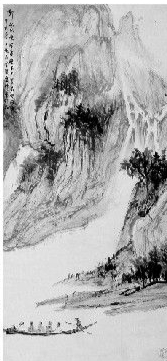

在中国近代山水画的领域中,如果说黄宾虹是一位继往的集大成者,那么,傅抱石就堪称是一位开来的拓新荒者。几十年前,这位拓荒者发出了“余于石涛上人妙谛,可谓癖嗜甚深,不能自已”的叹喟。傅抱石有足够的气魄、胆识去容纳和发扬石涛的思想,一登上画坛,就有着“风风雨雨夹江来”的气势。

傅抱石于1904年10月生于江西省南昌市,父亲是个孤儿,以补伞为业;母亲是个逃跑在外、举目无亲的童养媳。他们先后生过七个孩子,但在苦难深重的旧中国,疾病和饥馁夺去了其中六个,幸存者就是这位后来震惊中外的大画师傅抱石。

抱石先生早年精篆刻,据说他在江西南昌师范学校上学时所仿清代大篆刻家赵之谦的作品就可以乱真,而他惊人的目力和腕力在他所刻印章的边款上发挥到极致。他能在方寸之中刻“洛神赋”“金刚经”和“离骚经”,而其点划之流美与神韵的宽绰又不失书法之用笔。

1934年傅抱石先生赴日留学,这时抱石先生初涉丹青,由于他在书法和篆刻上的功力,加上他不拘陈法,深得郭沫若先生喜爱,为他题跋展出,被抢购一空。兹后,抱石先生潜心于中日美术史的研究,从事翻译,在中日文化的交流上作出了贡献。30年代末到40年代,日寇侵略,民族危亡已在燃眉,抱石先生扶老携幼由赣而湘、而桂,最后飘流于四川,在重庆金刚坡下最后落脚。这时期,他目击祖国山河破碎、哀鸿遍野,这在他的绘画风貌的形成过程中打上了深刻的时代烙印。他眷恋祖国的一山一川、一草一木,他把整个心灵的忧伤,对中华民族命运的关切都融进了笔底。那时他的山水画,苍莽之中透露着思尽波涛、悲满潭壑的爱国诗人的情怀,他揽怀长歌、痛定思痛,宛如屈原去国时写下的哀婉的诗篇。他爱画屈原在汨罗江边殉国前悲壮的形象,他爱画飘浮于洞庭之上萧萧落木中的湘君,那种“目渺渺兮愁余”的深邃而惆怅的眼神,道出了当时知识分子临歧彷徨的心境。

山水画境界的大小不在于物象本身,而在于画家所赋予自然景物的意匠,以“踪迹大化”为己任的傅抱石的画无论是崇山大川、飞瀑流湍,或者苍松古柳、野田小景,从峨嵋春色到长白积雪,都透露出一种统一的气派,那是苍茫的、空灵的、高远的境界。他的笔墨和他所追求的意境是互为表里的,他的笔墨浑然天成、不假雕饰,充满了自然的氤氲之气,使我们想起了石涛当年题画的名句:“试看笔从烟中过”“笔含春雨写桃花”。

抱石先生是一位彻底的表现派画家,他不想告诉观众他仅仅描画了什么,而是和观众一起分享从浩莽的大自然中所得到的感受;他绝不强迫观众接受他的观念,但他却了无痕迹地在画面上倾泻他内心奔突的激流,读他的画,那是真正惊心动魄的洗礼。抱石先生的雄伟气魄往往使画面有震撼人心的煽情性,而他的博大襟怀、丰厚学养,又使他的画有迁想妙得的移情性。

中国山水画技法遗产的丰厚,在中外画史上是首屈一指的,但这也给中国山水画家带来了思想上的重负,技法一旦脱离了生活,便立刻成了画家的桎梏。抱石先生卓著的历史性的功绩,在于他把传统的技法拿到大自然的熔炉中重新熔炼、锻铸,他像石涛一样的自信,他敢于面对种种的非议和谤言而一帜独树,即使他有了如此的胆量和能力,他却不以为自己成功了,他有一方石印“不及万一”。傅抱石的这种发自肺腑的谦卑之情,来自他与大自然神遇而迹化后的对造物的一种敬畏爱慕之心,同时也表现了画家自强不息、精益求精的愿望,而这种愿望正是画家永远不会陈腐的原因。

(《吟赏丹青:范曾论中国书画》范曾 华东师范大学出版社)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制