杨维祯的书风与其个性、人生态度、诗文的风格形成是相对应的。他曾说:“书盛于晋,画盛于唐宋,书与画一耳,士大夫工画为工书,其画法即书法所在。”作为元代末年的诗坛领袖,在书法上崇尚古人。他师法二王,转又得法二欧,甚至还向分、隶、章草以及篆书中求法,最终成为风格独特的书风。

杨维祯的诗文创作主张“诗本性情”,在这种意识下,书法用笔上就自然出现点画狼藉、狂怪多变的特性,使其个性由“情”而出,彻底洒脱,真正达到在艺术上蔑视一切束缚、为所欲为的自由“情性”的境界。他的“情性说”对其书风的形成起到了理论上的指导作用。在诗文创作上,他强调在“情性”的作用下使得个性得到发挥。他有“以铁石心取疾于世”的刚直不阿的个性化表现,也有筑高楼、苦读五年不下楼的倔强,这种个性,与文、与诗、与书都得到了充分体现。尤其在当时温润秀丽的赵氏书风流行的情况下,他的书风横空出世,以“乱头粗服”、拗劲奇崛、横斜奇曲的“乱世气”,对赵孟頫的书风以针贬和无情的“打击”。

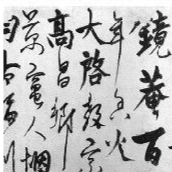

《真镜庵募缘疏卷》通篇看来的感受是狂舞的线条,淋漓的醉墨。像放肆的“疯子”,有着对黑暗现实的痛斥,有着对传统仁义的叛逆,更有着对自己壮志难酬的不平,也有着身逢乱世的惊恐与不安。这件作品是杨维祯用笔特点的汇聚,显示了其风格的主要特征。用笔狂放,不拘常理,可谓八面用锋的典范;用墨酣畅淋漓,干湿相间。

总之,杨维祯是在倔强的拗势的结字中间用以爽朗、甚至猛利的笔法,任由心出,随势结字,通过浓淡干湿的线条,夸张的造型,率意的性灵来描绘心中的形迹。在他的笔下已没有了传统对他的束缚,他已把传统的“操守”破坏殆尽,代之以狂怪,以鲜明而又对比强烈的节奏感取代了一贯的平和缓丽,有着一种在乱世中冲撞、在痛苦中纠缠、在茫然中惊恐、在巨变中开合的乱世风云。所以,无论他的用笔还是线条都是在这样的一种状态下完成的,他的笔、墨、线和他心灵的烦躁、无奈、惊恐是一体的。

(《乱世奇才—— 杨维祯的生平及其艺术》陈海良 上海书画出版社)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇