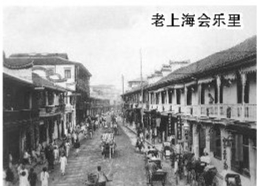

外公的“做人家”(意为“持家节俭”)在上海我们这条里弄是出了名的。他信奉财富是从牙缝里省出来的,解放初,我们住的会乐里的客堂楼,就是他打工攒下的五根金条顶下来的。脚迈进石库门建筑的黑漆大门就是天井和客堂,在七十二家房客同门进出的年代,这里就是邻里共享的空间。

外公平时生活中总是物尽其用、能省就省。客堂楼木质排窗全朝正南,阳光可以晒到大床上,白天不用开灯可以省电,到了晚上夕阳落下时,一盏十五支光的电灯泡才放出昏黄的亮光。后来随着我们视力的减退,灯泡换成二十五支光、四十支光的,电费当然也随之上升,每到付电费时,外公总是会念叨一下,心疼有加。

又如每天淘米烧饭,外公必定要把淘米泔水留出来放在钵斗里备用,待到饭后洗刷锅碗瓢盆。他烧饭从来不用大米,只用籼米——大米是用来烧粥的,而籼米饭烧成泡饭,水是水,饭是饭,吃起来更利爽。半个咸蛋下饭,他可以吃两顿。外公从来就是以一块萝卜头或半块豆腐乳作为下饭小菜的。

外公六十六岁那年,我妈按民俗为他买了两斤五花肉,切成六十六块小肉放在砂锅中煨,炖成浓油赤酱的红烧肉。按照习俗这肉应该一顿吃完,但是外公足足吃了一个月,一只砂锅每天端进端出,吃一次热一次,后来肉都化成汤了,只能汤淘饭了。

“一钿不落虚空里”,这是外公的消费观。上世纪五六十年代,废品回收站是国营的,凡是能在家庭生活中出现的废品都应收尽收。那时,通过物尽其用,垃圾减量化的工作确比现在做得好。我外公总不厌其烦地把吃剩用剩的东西收集起来,在这些废品宝贝中,有可以入药的鸡内金、乌贼骨,有肉骨头、牙膏皮等等。这些东西送到小弄堂口隔壁云南路上的回收站,可以称分量或论个卖钱。我记得鸡毛可卖四分一斤,鸭毛可卖七分一斤——那时的四分可买一根油条,七分就是一副香喷喷的大饼油条了。现在,这样的废品回收站早已经看不到了,比前述的那些杂碎废品更高级的准废品也已少有再被回收利用的机会了。

外公对自己是苛刻节俭的,却从不乏善心。家里缺钱的时候,也常会拿些衣料什么的送到当铺里典当些钱救急,等到攒下点钱后再赎出来。一次我陪外公去广东路上一家当铺中赎典当物,沿途看到一老一小大冬天的在要饭,特别是那孩子面黄肌瘦,一看就是病怏怏的。外公已经走过去了,又折回来,从上衣口袋里掏出五元钱送过去,让人给孩子买点热饭热汤。这五元钱可是我将近半个月的生活费啊!尽管我心目中的外公一直是一分钱恨不能掰成两半来花的,可是他这次出手没有半点犹豫。

石库门里七十二家房客,上海人只好“螺蛳壳里做道场”,居住条件简陋,却可以把自家门里弄得简而不陋。外公是清洁卫生的楷模,他手上常年不离一块抹布,整天东擦擦西擦擦,而手上的抹布居然总是白白净净的。他每天要提桶、打水、拖地板,从家里一直拖到家外公共楼梯的每个台阶,每次把拖畚在铅桶里洗过,都要把水拧净。尽管水拧得越干,拖地越累,但是他绝不会拿着滴滴答答的拖畚拖地,因为上海人的言语里“嗒嗒滴”就是“勿清爽”。

外公年轻时艰苦创业,家里有套老红木家具是他的最爱。这些红木家具他每天要用干布擦得一尘不染,包括雕花的折褶里都不能有浮灰,直到光可鉴人,方才心满意足。为了培养我们的劳动观念,每天用干布擦拭家具就是我的功课,他反复叮嘱过我,擦桌面一定要从四角四边开始然后往中间擦,擦红木家具不能偷懒用湿布擦。擦完后他会来检查——实际上是复擦,一边擦一边数落着指点着哪里没擦干净。

外公70岁左右时,诊断出十二指肠球部溃疡。后来病情加重了,医院决定手术。住院手术需要一大笔钱,最后外婆提出救命第一,变卖红木家具。他眼看自己钟爱了一辈子的家什要另易其主,心如刀割,从不落泪的人,竟然老泪纵横——在他的理念中,攒钱添家什回家是本分,卖东西出去是败家,是家道中落的表现。但是,的确是“一钿逼死英雄汉”,没钱就动不了手术。当寄卖公司的人上门看红木大橱和大靠背椅子时,我看到外公睡在床上,背着脸,无声凝噎,这份伤感令我至今难以忘怀。

又过了几年,外婆先他而去了。外婆离世后,家务少了,家里也冷清些,外公本该可以享点清福了,但似乎精气神反而不如以前。邻居们时常劝他到女儿女婿家走走,住上几天,他就是不肯——在他的传统意识中,宁可死在儿子的灶披间,不能死在女儿的客堂上。后来,他竟然作出了让家人大感意外的决定,他要离开上海,到儿子所居住、工作的湖北去终老。他明知这是一张人生的单程票了。但是他内心的信仰给了他宽慰,他人生的最后的尊严得到了满足——他践行了在儿子身边终老才有面子的世俗理念。

至今令我心颤难忘的是,有一天,日渐衰老的他,拿着一把小钥匙,打开梳妆台的小抽屉,从小铁盒里拿出一叠钱交给我说,这是他多年的积蓄,让我去置办他和我外婆的坟地。等到坟地落成,我带他去看了,给他在坟地前留了影。他如释重负地笑了,那宽慰的笑容表达的就是:这辈子他没有给别人添什么麻烦,哪怕是自己的小辈;他把儿女养育成人了,有交代了,摆平了身前身后事,很自在,很满足,他为自己骄傲。直到现在,每年清明我到他墓地前祭奠,站在他的遗像前,总是满怀肃然的敬意。

(《文汇报》4.5 羊郎)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇