前不久,中央提出,城市建筑要避免贪大、媚洋、求怪等乱象。其实如何构建与自然和谐共生的绿色建筑,早在几千年前我们的祖先就已经进行了积极的探索和实践。

人类最早“构木为巢”

远古时候人类居无定所,或穴居,或露宿,饱受禽兽毒虫侵害。旧石器时代早期,“有巢氏”教人构木为巢,以避野兽,从此人类才由穴居进化到巢居。

“有巢氏”也称“大巢氏”,他带领大家“构木为巢”,其实就是用树枝在树上搭建简单的居住平台,但这就是建筑因地制宜的典型做法。建筑在很大程度上受制于它所处的环境,通常是采用方便取用的资源,营造出适应当地气候特点的空间,因此绿色建筑具有很强的地域性特点,这一特点首先体现在因地取材上。

浙江河姆渡村建筑遗址是中国采用榫卯技术构筑木结构房屋的实例。其建筑是以大小木桩为基础,其上架设大小梁,铺上地板,做成高于地面的基座,然后立柱架梁,构建人字坡屋顶,完成屋架部分的建筑,最后用苇席或树皮做成围护设施这种底下架空、带长廊的长屋建筑古人称为干栏式建筑,它适应南方地区潮湿多雨的气候环境,因此被后世所继承。今天在我国西南地区和东南亚国家的农村还可以见到此类建筑。

穴居建筑延续数千年

建筑要有与气候相适应的形式,在这一点上,窑洞是个很好的例子。窑洞是我国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一穴居式民居的历史可以追溯到4000多年前。上至周先祖时期,土窑洞就遍布山原谷地。唐宋时期,窑洞种类增多,每个窑洞有了明确分工,有暗庄、明庄和四合院庄,明清时期出现了小城堡,高大土墙将一组窑洞围起来,以防御兵荒和盗贼,俗称为堡子。

地坑院是窑洞的一种,也是古代人们穴居生存方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”。地坑院形状以正方形或长方形为主,深约六七米,在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞内有一条斜坡通道拐个弧形直角通向地面,是人们出行的门洞。地坑院与地面的四周砌一圈青砖青瓦檐,用于排雨水,房檐上砌高30~50厘米的拦马墙,这些矮墙一是为了防止地面雨水灌入院内,二是为了人们在地面劳作和儿童玩耍的安全所设,同时也有美观装饰的作用。地坑院地处黄土高原边缘,土层厚且坚硬,还是天然的温度调节器,冬暖夏凉,特别是建造简单价廉,对昔日贫穷的山民来说,这样的建筑是再理想不过的了。

资源枯竭引发人类反思

当英国工业革命吹响人类科技发展的号角之后,科学技术的进步促进了建筑科技和新兴建材的发展,建筑设计师和建造者有了挑战旧有建筑形式的无限可能。

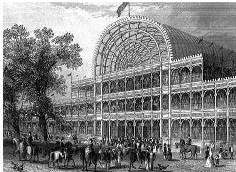

1849年,英国伦敦准备举办第一届世界博览会时,主办方采纳了皇家园艺师约瑟夫·帕克斯顿的“水晶宫”设计方案,创造性地将花房式框架玻璃结构运用到建筑设计之中,使树木罩在屋顶下得以保护。“水晶宫”完全用钢材和玻璃建成,晶莹剔透,轰动一时。到了20世纪,高层玻璃大厦纽约利华大厦建成,开创了玻璃建筑广泛应用的局面。

这些新的建筑形式的出现和建筑材料的运用,带来一些问题,特别是采用玻璃幕墙的建筑,建筑围护体系在保证视线通透的同时,热工性能较差,人们不得不用空调系统来改善建筑室内的温度。同时建筑外部的玻璃材料造成的光反射,对周围环境带来不利的影响。而且,建筑形式的奇特使得人们利用自然环境条件越来越难,必须用新的人工手段来满足基本生理需要。这样一来,不仅建筑日常运行要消耗更多电力、热力能源,而且新的建筑技术手段的应用产生的废气、废物,也会对自然环境造成极大的破坏。

20世纪末,国际社会逐渐意识到自然环境破坏、资源匮乏问题的严重性,可持续发展的理念成为主流的解决之道,建筑业也开始反思建筑与资源、环境的关系,终于踏上理性回归之路。

两千多年前,罗马杰出的建筑师维特鲁威就提出了建筑要符合“坚固、实用、美观”的原则,一直被后来的建筑师奉为建筑学上的“六字箴言”。建筑是土地中生长出来的艺术,是让人们诗意地栖息在大地之上的载体,建筑、人和自然,应该和谐相处,怡然共生。

(《北京日报》4.6 刘小雪)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇