疫苗对人类健康至关重要,接种疫苗是公民对自身健康的保护,也是对群体防控传染病应尽的义务。近日,山东省济南市庞氏母女非法经营疫苗案持续发酵,引发极大关注。其实,疫苗最早起源于中国。早在公元4世纪初,东晋葛洪所著《肘后方》中,就有关于以原始“疫苗”“以毒攻毒”防治狂犬病的记载;清初,康熙更十分重视天花疫苗的推广。

凶恶瘟神——天花

天花是一种由天花病毒引起的烈性传染病,是所有瘟疫中最为凶恶的一种。正常人一旦接触患者,几乎无不遭受感染。即使侥幸不死,也免不了在脸上长满麻点。

天花约是在公元3世纪,即魏晋时期,从南亚、东南亚传入我国,此后,就由南向北蔓延。明清时期儿科疾病以天花这种传染病最为猖獗。

直到清初,天花依然被视为不治之症。而整个清朝时期,天花曾多次泛滥,为害生灵。

原本满族出痘者不多,而进入北京之后,很多却因出痘而死亡,因此他们认为是汉族人传染所致。于是命令,民间出痘者,立即逐出京城20里。民间百姓之子女出痘者,多含泪将婴儿遗弃在路旁,让其自生自灭。在多尔衮摄政时期,曾经在防止痘疹蔓延方面做出严格的控制,对外城感染天花的汉人,一律驱逐到远郊区。顺治帝亲政之后,采取相对缓和的措施,改为在痘疹患者家庭周围拉绳,设立隔离区。

为了避痘,顺治七年(1650年)七月,摄政王多尔衮下令建立新城避暑。他认为,老京城地污水脏,夏天溽暑难忍,而且多位贵族死于痘疹,应远离老城。他的至亲弟弟、德亲王多铎、英亲王阿济格的两位福晋,都是因此病而亡。多铎1649年三月初十生病,十八日就病死了;四月十七日,孝端皇太后估计也死于来势凶猛的痘疹。顺治十二年(1655年)冬,顺治帝的孝惠皇后,也染上痘疹,顺治帝避于南海子。

顺治频繁避痘,仍因痘亡

为了防止染上可怕的天花,顺治帝福临已经格外小心,经常在冬春痘疹流行之际避痘,停止大规模的朝会,或者暂时移驻南苑。

为了避痘,顺治帝甚至对不远千里而来的蒙古同盟者,也不予相见。千方百计地避痘,已经成了顺治帝的家常便饭,尽管如此,痘疹仍然时时刻刻威胁到他的生命。尽管绞尽脑汁避痘,但人算不如天算,顺治皇帝最终还是染痘而亡。

顺治十八年(1661年)正月初二,顺治染上痘疹,据《康熙实录》记载:顺治十八年正月初六,上大渐。“大渐”这个词,在古代是专指帝王病重病危的,那么在皇家档案里出现这样的字眼,说明顺治确实是病入膏肓。另外,在正月初六这天,朝廷还传出谕旨,京城内除了十恶不赦的死囚之外,其他的死罪囚犯一律释放,想以此来为顺治消灾祈福。这也从一个侧面说明,顺治到初六这一天,病得已经相当严重了。

也就是在初六夜里,深宫传出了顺治驾崩的消息。

康熙因痘登基

康熙早年的生活一直笼罩在痘魔的阴影下。他刚出生时,正值天花大流行,不得不由乳母抱出紫禁城,栖身于西华门外的一座宅邸(雍正时改为福佑寺)中“避痘”,长期得不到父母之爱。两岁那年,他患上了天花。在乳母、正白旗汉军包衣曹玺之妻孙氏悉心照料下,硬是从天花的魔掌中挣脱出来,脸上却留下了与痘魔殊死搏斗的点点痕迹。这个经历,在康熙幼小的心灵中留下了烙印。

躲过天花之劫,幼小的康熙进了紫禁城,但天花的阴影一刻也没离去。灰色的宫中“避痘”岁月,像是一场噩梦。由于天花连年暴发,深宫中也常常一夕三惊。如果宫中有人得了天花,父皇等人就会出宫“避痘”;如果城中有天花病人,四周就得用绳子围起来,谁也不准随便进出。这些惊恐与动荡的灰暗记忆填满了康熙幼年的梦。

正因为康熙很小就已出过天花,并且幸存下来,这意味着他以后再不会得天花了。于是,他成为登基人选。

推广疫苗

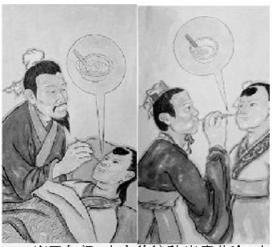

在与传染性极强的天花的斗争中,我们的祖先发现染上天花而侥幸存活者可以终生太平,寿至百岁,故又称天花为“百岁疮”。而根据得过天花病者能够终生免疫这一事实,有些医学家遵循“以毒攻毒”的思想,发明了人痘接种术。

据清代医学家朱纯嘏在康熙五十二年(1713年)刊发的《痘疹定论》一书记载,宋真宗时期,四川峨嵋山有一神医能种痘,他被请到开封府为当时宰相王旦的儿子王素种痘后取得成功。清代医学家张琰在1741年刊发的《种痘新书》中则详细介绍了痘疹发病规律及诊治方法,其中就有人痘接种法。总之,人痘接种法这种人工免疫的方法,最迟在宋朝和明朝就已经出现。

康熙登基主政后,意识到了天花对大清王朝的威胁,他决心寻求战胜天花的办法。在总结前人防痘经验的基础上,他开始主动出击防治天花。在康熙的倡导推动下,清朝天花防治更加系统化。他在太医院专门设痘诊科,广征名医;北京城内设有专门的“查痘章京”,负责八旗防痘事宜,他曾亲自调研寻找接种人痘的专业人才,并设立了“种痘局”,在民间张榜公布《力劝普种痘花法》。由于康熙倡导种痘,有力推动了人痘接种术的传播。尤其是清代《医宗金鉴·幼科种痘心法要旨》一书的刊刻发行,彻底改变了明末那种个人保存痘苗、秘不传人、以营私利的局面。

在康熙年间种痘得到了大力推行,天花也得到了有效的抑制。天花之毒助康熙登上了皇帝的宝座,也使一位难得的明君登上了历史舞台,开创了“康乾盛世”。

(《羊城晚报》3.26 赖晨)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制