文森特·梵高(1853—1890)是世界上最才华横溢的艺术大师之一。然而,长久以来大众眼中的他,就是一个离经叛道的艺术疯子。《梵高手稿》一书,从梵高近千封书信中精心挑选出150多封,并配以250多幅画作手稿与草图,纠正了梵高的“疯狂”形象。

通过这些书信与画作,人们看到的是梵高独到、敏锐的观察力,而非疯子式的胡言乱语。这样的梵高,人们或许不熟悉,却分外真实。

循规蹈矩的学徒

人们熟悉的梵高画作大多不按常理出牌:笔触粗犷,物象变形,色调明亮得近乎刺眼。事实上,从艺路上,梵高循规蹈矩、自学成才,苦练素描等基本功,对透视、比例、阴影等技术细节有着近乎执拗的追求。

梵高在艺术代理商、老师、传教士等工作岗位上逐一碰壁之后,陷入了深深的自我怀疑。下定决心以绘画为生时,约26、27岁。为他提供坚实经济支持的,是弟弟提奥。这份兄弟情谊,是梵高一生中情感、思想和经济上的支柱。由此,人们不难理解为什么梵高绝大多数信件都是写给弟弟的。这些信件涉及梵高作品构思、创作中很多巨细无遗的片段,并且时常提及要钱或者确认收款的内容。

习画早年,梵高意识到,自己需要掌握技术。在接触油画和色彩之前,梵高经过了一年多素描的强化练习。为了把绘画中的透视法练好,他花费了很多精力去钻研,甚至想到从兽医学校弄些解剖示意图,比如马牛羊,然后按照画人体解剖的方法去画它们。

临摹大师的作品,也是梵高习画过程中坚定践行的法门。1880年9月7日他在信中提到,“我认为目前临摹一些好的作品比毫无根据地一味乱画要好得多。关于《播种者》,我已经临摹了五次。两幅小的,三幅大的,我还会再画一次,我对这组人物形象简直太着迷了。”

在画画这件事上,梵高算不得天赋异秉,至少从早期的作品来看是这样。他自己也意识到了,时常表露出对于习作的不满,比如“还是有些笨拙,不自然”、“画风景的时候,总是有些地方画得太写实了”。在他看来,若想画出满意的画,没有捷径,“只能通过辛勤的工作”,并且“不可一日不画”。

着迷描绘乡村生活

苦练基本功的阶段,梵高已经表露出对于绘画独立的思考。自然风光和乡村生活则给了梵高源源不断的心灵慰藉和创作灵感。他的信,无论寄自伦敦、海牙,还是欧洲北部,无不充满对周围环境诗情画意的描绘。

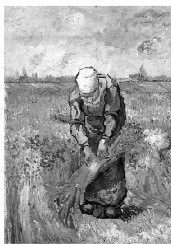

阳光下、和风中,面对真实的生活场景写生,梵高时常感觉停不下来,他将这一过程比作赶羊群,“一旦有几只羊过桥,其余的羊就会跟着过去。我一定要不断地画下去,画挖掘者、播种者、犁田者、男人和女人。”比如这封1881年9月写给弟弟的信,梵高流露出难以抑制的兴奋:“我画了一个拿着铁锹的农民,即挖掘者,至少画了五次,各种姿势,还画了两张播种者,两张拿着扫帚的女孩。还画了带着无边呢帽削土豆的女人,靠着曲柄杖的牧羊人,最后还画了生病的老农,坐在炉火边的椅子上,用手抱头,胳膊撑在膝盖上。”

梵高笔下的人物形象,总是在劳作。这是他在创作中格外强调的,尽管他承认画面表现放松状态下的人更具美感。梵高这样向弟弟解释:“画静态的人物是一件令人着迷的事,而表现行动则非常难。况且在很多人看来,表现前者比其他主题更有吸引力。但这种‘吸引力’不应该掩盖真相,真正的生活中劳多逸少。所以,我一定要努力描绘真实的状态。”画画是件苦差事。为了画拾荒者,梵高一连好些天凌晨四点就出门观察拾荒者;为了画好马匹,他则特意去垃圾场找来一匹老马。

人物画的练习,也间接促进了梵高的风景画创作。他意识到,“如果在画剪枝的柳树时,把它当作一个活生生的生命去画——当然,它本来就是——环境也随之变得更与之契合,你需要全神贯注地盯着这棵树,直到它的生机显露无遗。”

描绘乡村生活或是田间地头的体力劳动者,梵高眼中的最高境界是能让人闻到培根味、烟味、蒸土豆的味道,总之不会有优雅的香气。在他看来,“闻得到粪味的马厩才算是真正的马厩。如果田地里弥漫着成熟的麦子或土豆的味道,或是鸟粪和肥料的味儿,只能说明这是真实的,尤其是对城里人来说,他们会从这样的画里受益良多。”

崇拜米勒的悲悯情怀

梵高在给弟弟的数百封信件中,“米勒”是一大高频词。对,就是那位19世纪法国最杰出的现实主义画家,以表现农民题材著称。1880年直至去世前,整整十年间,梵高无间歇地临摹着米勒的画作,数量不下百幅。比如1889年11月2日他在信中告诉弟弟:“你寄来的米勒的画让我非常高兴,我正狂热地研究它们。好久没有见到真正的艺术了,我有些懈怠,但这次的画重新唤醒了我。我画完了《灯下做针线活的女人》,现在正在画《挖掘者》,还有穿夹克的男人,20号画布,还有一小幅《播种者》。”

值得一提的是,梵高崇拜米勒,崇拜的并非米勒写实的表现手法,而是米勒画面中无限趋于真实的悲悯情怀,一种情感真实。他意识到,米勒画的从来不是事物原本的样子,不是经过简单观察与分析后的客观事物,而是感受到的事物。真正的艺术大师莫不如是。他曾说,“要是我笔下的人物看起来很美,那我倒要绝望了;我才不想让他们看起来仅仅达到学术上的正确。”

梵高成熟期的作品如“向日葵”系列、“鸢尾花”系列、“星空”系列、“麦田”系列,看似与米勒渐行渐远,实则与米勒殊途同归:他始终让情感指引着自己的绘画创作,有时这情感太过浓烈,简直像是借由一笔一划迫不及待地倾泻而出。这是真正能够打动观者的画,所要表达的,不是无病呻吟的忧郁,而是发自内心的哀鸣。

(《文汇报》2016.1.7 范昕)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇