“茶”在中国,历来和高深莫测的佛教禅理这种“精神食粮”有着若有似无的联系——既然高深,就意味难成气候,而要形成人人“斗茶”的社会风气,也就只能在宋朝产生。

“斗茶”之风始于唐代,称“茗战”。而宋代的人们,经历了大唐的盛极而衰和五代十国的战乱靡音,开始抛弃原来只求“励志图强”的物质价值追求,转而上升到一种渴求精神满足的探索之中。有人说,与唐诗的宏大壮阔不同,宋词看似无风无骨花前柳下,却别有一番有容乃大的韵味。“斗茶”独独只在宋代如此繁盛,恐怕就和宋人内敛而风雅的精神特质相关。

斗茶之风始于福建建安,这里盛产建茶。宋代朝廷于是在这个地方,建立了完善的贡茶制度,发展起一套完整的评定茶叶品位高下的形式规矩。后来,每年春季新茶制成以后,茶农们比茶叶优劣,并逐渐成为一项赛事活动。每到斗茶季节,文人雅士汇聚至此“斗茶斗诗”,于是这项活动,也就随这些诗文在全国各地迅速流传开来。宋代文人则进一步把这种高级娱乐推而广之,称呼也从唐代的“茗战”,变成了人人参与的“斗茶”。名异而实同,都是具有强烈人文诗歌色彩的闲雅赛事。

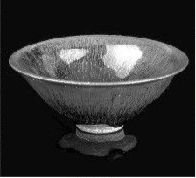

斗茶风习之后,人们对茶品、茶具,有了更高的审美追求,于是,产生了“建盏”。由于斗茶最讲究的,是斗色,当时斗茶所用的茶叶,大都为建茶中的白茶,黑与白的对比才能最为分明,所以,建窑黑瓷茶盏,最为贵重。宋徽宗曾说过:“盏以青为贵,兔毫为上”。兔毫盏是宋代常见的黑瓷茶具。状如倒扣的竹斗笠,纹如兔毫,其坯微厚,敞口小圆底,小者如小碗,大者不超过中碗,风格厚重粗朴。因产于古建州(今福建建瓯、建阳、武夷山一带),故又称“建盏”。

历史上至今留有文人墨士对斗茶游戏的精彩描绘,最著名的是北宋茶学家蔡襄。他在《茶录》中,仔细描写了斗茶的过程和斗茶的要诀。斗茶赢家的标准是:“视其面色鲜白,着盏无水痕为绝佳。”

斗茶,先要将茶叶碾成细粉,置于茶碗之中,然后用沸水注入,使茶与水融合到一种最协调的程度。日本的茶道,就源自我国唐宋。在斗茶过程中,首先要看茶末是否浮出水面,如果茶末浮在水面,茶不能与水交融,说明茶末碾得不够细致;再看茶的颜色,对白茶来说,茶色越好,说明色种越纯,品级就越高。斗茶者在品饮过程中经过很多讲究,这才开始真正品玩鉴赏饮之“真味”,领悟到其中的意境和艺术真谛。之后的吟诗赋曲,则是斗茶的压轴戏。其中的意境和真味,就是世人后来常说的,茶通禅。为什么会有这种茶与禅道互通之说?这据说是与斗茶之中的一个经典环节——技趣要求极高的“分茶”有关。幻化之理茶之变也,“分茶”,又称“茶百戏”、“汤戏”、“茶戏”、“水丹青”。

北宋陶谷《清异录》关于分茶的记载中称:“近世有下汤运匕,铁观音茶别施妙诀,而使汤纹水脉成物象者。禽兽虫鱼花之属,纤巧如画。但须臾就散灭,此茶之变也。”据传,行此法“分茶”时,分茶者单手提壶,用沸水从上到下,注入已放好茶末的茶盏中,而竟能在盏中直接形成刹那变幻万端的景象,使茶汤中出现各种奇特的物象,甚至还能出现雄健轻捷的文字!技艺之高超,到了令人神往的地步。这种绝技,被陶谷称为“茶匠神通之艺”,茶能通禅之说,由此而得。今人理解起来,也许会认为是一种光学上反射的拿捏技巧。建盏中光斑与茶水的光雾,互相折射,在黑盏中幻化出如彩虹一般的七彩绝景。

之后的出现文字、动物,可能只是当时在科技不能解释的情况下,人们的口舌之传。当然,也可能真的技术非凡。这种雅习,很快就从文人中传入民间,并迅速风行开来,成为宋代饮茶的一种时尚。当时各地城镇墟市,还建立了许多专门用来斗茶品茗的场所茶室,甚至连处在深山老林的佛门静地,也开始大兴斗茶之风。

南宋开庆年间,斗茶,从中国佛教寺院被日本僧人传入日本,日本的抹茶,就是由此演变而来。当时的日本贵族上流阶层,视黑瓷建盏为尊器,至今日本人也都爱用黑色的碗,不能不说深受宋人影响。

(微信公众号“淇奥书房美物” 2016.1.6)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制