一个细雨霏霏的早晨,我们来到湖南常德桃源县枫树乡翦家岗。这里是著名历史学家、社会活动家、教育家翦伯赞的故乡。

翦伯赞先生是维吾尔族。早就听说,在洞庭湖的腹地有一个维吾尔族回族乡。到了这里,才知道故事要追溯到数百年前。据《翦氏族谱》介绍:翦氏本姓哈,祖先是西域回部。元太祖西征时,回部跟随,屡建奇功。后来,哈氏开始东迁,来到离桃花源不远的剪刀溪,在此筑庐定居。明太祖时,其后裔立下了许多功劳,明太祖以“翦除盗寇”有功,赐之以“翦”姓。经过若干世代的繁衍生息,至二十一世纪,维吾尔族在此地已有一千余人,翦氏家族也成为当地名门望族。

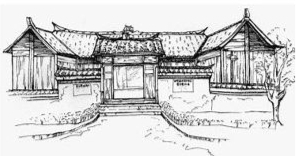

翦伯赞家是一座典型的湘西北晚清民居,梁、柱、椽、墙壁和门窗,全都是纯木制作。门楣上,有用维汉两种文字题写的“翦伯赞故居”匾额。房子坐北朝南,据说是翦伯赞的高祖于清咸丰年间始建,大小十八间,占地八百二十二平方米,屋前的坪场也很宽敞,可以想见翦家当年的殷实。如今,故居已扩大为一个纪念馆,展出翦伯赞的生平事迹。

因“早结婚,早生子”的乡俗,翦伯赞十八岁时便依父母之命,与本地汉族女子李守箴结婚。婚后,家乡暴发霍乱,妻子李守箴不幸染病去世,留下三个幼小的孩子。小孩没人带,翦伯赞便再婚。新娘戴淑婉,也是一位汉家女。安顿好家庭后,翦伯赞在父亲的支持下,1924年7月赴美国,进入加利福尼亚大学,攻读经济学。在那里,他读到了《资本论》《共产党宣言》等马克思主义著作,人生道路从此改变。

从美国回来,他四处奔波,谋事,求职。1939年7月,当翦伯赞再次回到翦家岗时,他已经找到了归宿,两年前,他加入了中国共产党。

翦伯赞这一次回家,是受党组织派遣,回湖南开展抗日救亡。此时,家中父亲已经去世,家境也非昔日可比。他与他的入党介绍人、同为历史学家的吕振羽等地下党组织同志,共同组建了“中华文化协会湖南分会”和“湖南文化界抗敌后援会”,并分别担任了这两个团体的理事。此外,他们还编辑出版了《中苏》半月刊,采用多种形式,开展抗日宣传活动。那一阵子,翦伯赞在会务工作之外,学术研究也没有停止。他意识到运用马克思主义的原理来研究中国社会历史的重要性,争分夺秒完成了《历史哲学教程》一书,其学者身份因此得到公认。

1939年岁末,中共溆浦地下县委机关遭到破坏,翦伯赞的名字暴露。1940年大年初一,翦伯赞便和夫人紧急转移,最终来到距重庆一百余里的刘家院子安顿下来。这期间,他接连完成并出版了《中国史纲》第一、二卷,这部著作给他带来了极大的声誉,后来被誉为是中国马克思主义历史学的奠基著作之一。

1956年5月,翦伯赞作为全国人大湖南视察组成员,回到离别十七年的翦家岗。那时湖南正在开展撤区并乡的工作,常德地区专员征求翦伯赞的意见,桃源维吾尔民族乡是否可以合并到别的乡去?翦伯赞恳切地表示:他不赞成。他说,正因为维吾尔族人口相对较少,就更应该帮助扶持。他热情地宣传党的民族政策,请专员多多关心当地维吾尔族群众的生产生活,尤其是要办好维吾尔族小学。第二天,他去维吾尔族清真学校参观。当他来到学校大门口,百十个孩子欢呼雀跃地向他走来。他不知要怎样表达自己的虔诚和思念——这时,只见这位满头白发的老校友,面朝学校大门,对着欢迎他的老师和同学,立定,一躬到底,眼泪哗哗:感谢,感谢你们啊!

离开的时候,翦伯赞依依不舍,向乡亲们表示歉意。他说,这一次是因公顺便回家,太匆忙了,下次要专程回来,登门看望各位。乡亲们一直在等待着,但是,他却再也没有回来……

(《人民日报》11.16 张紫清)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制