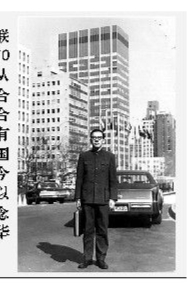

今年是联合国成立70周年。我从1971年联合国恢复中国合法席位起,有幸从事联合国的工作迄今40余年。谨以一些琐忆纪念联合国70华诞。

第一志愿

1961年,我高中毕业,填报了人大新闻系。当晚,一位学长放暑假从北京回到母校玩,对我们说,他考进的国际关系学院院长是陈毅外长,陈老总说了,越来越多国家跟中国建交,中国迟早要进联合国,同学们将来大有作为。也许是“联合国”三个字触动了我哪根神经,第二天,我鬼使神差地去把第一志愿改填成了国际关系学院(即后来的外交学院)。

1971年10月26日上午,在国家体委工作的我正陪应邀来参加亚非拉乒乓球邀请赛的伊朗球员在民族饭店大厅休息。突然从电视机里传来播音员激动的声音:第26届联大以压倒多数的赞成票通过第2758号决议,恢复了中国在联合国合法席位!

不久,外经部石林副部长召见我,说组织上决定派我到纽约中国常驻联合国代表团工作。他语重心长地告诫我,从事联合国的工作,是为世界人民服务,不是去升官发财,视野要开阔些,境界要高些。我这几十年中有过多次改行的机会,但每到关口,我都会想起这句话,便排除杂念,坚持了下来。

邓小平复出

1974年4月,邓小平出席第6次特别联大,那是邓小平“文革”复出后第一次在国际上亮相。那次他就住在常驻团楼里。一天清晨,黃华大使给我打电话,让我把近两年我国的援外数据送去。

我赶紧到十层,见黄大使正陪邓小平在走廊里来回散步晨练,便紧跟在他们身后,汇报了近两年我国通过双边、多边提供的援外统计数。邓小平迈着健步一字一句地说,援外还是要搞的,这是责任,但要量力而行。另一方面,我们自力更生不是“闭关自守”,拒绝外援。要平等互利、互通有无、取长补短嘛。

作为联合国成员国,中国既有向联合国提供捐款的责任,同时也享有作为一个发展中国家接受适量多边援助的权利。1979年9月,联合国开发署长莫尔斯应邀来华跟中国政府商谈签署合作的基本协定,邓小平在人民大会堂接见了他。正式会谈前宾主的寒暄对话很有意思。莫尔斯先生是“烟鬼”,在从宾馆到人大会堂途中,他向我打听邓小平是否抽烟,我说抽得蛮凶。宾主入座后,莫尔斯就很有礼貌地问:“请问阁下,是否介意我抽支烟?”邓小平笑答:“请便。那我也抽,反正就我而言,抽烟似乎还能帮助灭菌。”莫尔斯高兴地说:“我完全赞同阁下高见!”邓小平边掏香烟边开心地回应:“按中国的说法这叫英雄所见略同。”莫尔斯赶忙掏出打火机趋前要替邓小平点烟。邓小平客气地摇摇手,从茶几上拿起火柴盒,笑着对莫尔斯说:“谢谢。我还是习惯用火柴,中国还是发展中国家嘛。”听到这里,我心里不禁为邓小平的机智叫绝,他用看似不经意的方式,向客人点出了他接下来要谈的要点:中国作为一个发展中国家,欢迎联合国机构和组织提供经济技术援助。从此以后,中国既通过联合国向发展中国家提供援助,也开始接受联合国多边援助,走上了互通有无、有给有取的“双行线”。

歇后语难倒顶级翻译

1971年联合国恢复中国合法席位后,在联合国工作的旧中国职员留用。当我们全面参加联合国的各种会议后,才发现中文翻译存在很大问题,首先是会前文件的中文版迟迟出不来,即使出来了,文字半文半白,读起来让人有隔靴搔痒之感。

每遇中国代表在会上脱稿发言,译员们就有点紧张。他们说,一怕冷僻成语,二怕引用古诗,最怕中国歇后语。1970年12月,毛主席在跟美国记者斯诺谈话时说:“我是和尚打伞无法无天。”记得美国《生活》杂志发表的斯诺英文文章中,那句话倒翻成中文是“一个孤独的和尚在雨中打着一顶破伞在院子里行走”。这跟毛主席蔑视权威、敢于挑战的原意真是相差了十万八千里去了。三十年后,有一次我跟时任联合国副秘书长的冀朝铸闲聊,想起这事,便向他讨教,他笑着直摇头说:“歇后语?太难翻。”确实如此,翻译是门不容易的学问。

我初到联合国开会,有的国家代表交谈或发言时,初听还真听不清对方的话,使劲听才发现原来说的英语。后来当了国际公务员,走南闯北,对各地千奇百怪的语音语调才慢慢适应,这可不是在学校里学得到的功夫。还有,知识面要求越广越好。我在联合国当司长时,全司有十几个国籍的同事,平时工作之余难免要谈及各自国家的风土人情、人文历史,一点不知道就根本无法交流相处。

(《北京青年报》10.23 徐书云)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇