一

我对擅弄翰墨丹青的作家总是多一分倾注,不单由于爱好的相同,更由于作家的书画必定多一种意蕴一种滋味一种别样的美感。比如莫言。

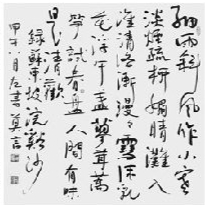

我早就在莫言的博客中饶有兴趣地注意到他的书法,还有他那种颇具民歌味儿的打油诗。在我看来,书法和打油诗在他的世界里不是可有可无的。比起小说,他这些信笔挥毫的书法,随口吟唱的打油诗,更松弛、更率性、更信手拈来、更逞一时的性情,在作家人本的层面上也就更直接更本真。在小说中,我们常常会陷入他用文字和故事编织的天马行空、光怪诡谲的想象空间里,难睹作家的真容;但在他的书法和小诗里,便一下子见到莫言本人就站在这里。他的个性、气质、生命感、审美,乃至喜怒哀乐原原本本了然其中。这便是他书法的意义。

二

古代没有单独的作家的书法,文人皆擅书法。因为写作与书法使用的是同一套工具,都是笔墨纸砚。长期的舞文弄墨熟悉了工具的性能与应用,很容易就转化为书法。到了近代就不同了,作家改用钢笔写作,进而敲击键盘,笔墨离开了案头,书法告别了作家,如今在个别作家那里只是一种个人的偏好。而对于书法本身来说,离开了作家之后,便走向专业化与职业化,直接的危害是“书写他人之言”,随之降低了书法的文化内涵与精神个性。

作家的天性是不说别人话的。作家的书法最重要的特征是“言必己出”。比如莫言的书法,不论题字写诗,状物抒情,哪怕是一时涂抹,都是有感而发,有悟而言,抒写一己的情怀,其书法也就必然闪烁着作家的灵性、哲思、情致与智慧。

这样的书法,其实是作家文学作品的一部分。

三

中国的书法重法,这便带来事情的两面。正面是玉律金科,考究又经典;负面是一大堆手镣脚铐,博大精深的传统往往将书家的个性与人性囿于其中。故而,面对中国传统艺术的巍巍大山,李可染先生说:“要以最大的力量打进去,再以最大的勇气打出来。”可是如果打得过深过死,失去自信,就打不出来。

记得,黄胄先生曾对我说:“我对书法,只看帖读帖,从不临帖。”此话颇有见地,应是黄胄先生悟出的一个对待传统的“绝招”。临帖常常会陷入一招一式,束缚住手脚;看帖读帖则信由兴致,全凭悟性,只取神髓。黄胄先生这话对我有如神示。由是观之,莫言也该是如此吧。他的书法里有传统的元素,却决找不到怀素的眉毛、黄庭坚的胡须或是郑板桥的“马脚”。

艺术的立足之地,一定是从来没人站在那里的空地。

四

我和几位书家看莫言书法作品的打印本时,不仅对那些短语小诗颇有体味,更对他书法的风格感兴趣。自然、放达、随性、真切,没有丝毫刻意与造作,却看到他愈来愈注重书写的章法,行气、节奏、笔墨的变化与呼应。一位朋友说,他是不是真的研究过书法?我说不然,这一半来自他对前人书法的领会,一半还是出于他的悟性。艺术不能解释那部分皆来自天性。我注意到他署“甲午”年款这些幅尤其好,有几幅很放弛,大气,也精意;愈加注重笔情墨趣和行笔中用线条直接表达心绪。这种主观性和意象性正是中国书法艺术所特有的。

书法于他,既是他个性的艺术方式,也是他小说之外一种另类的文学。

(本文为莫言书法集《莫言墨语》序言)

(《今晚报》10.27 冯骥才)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制