不少观众是刚刚熟悉“石渠宝笈”这个名字,其实宝笈里丰富的收藏早就照拂了人们的诗意生活:那些出现在教科书、通俗美术读本里的旷世书画,最熟悉、最如雷贯耳的,几乎都被打上过“石渠宝笈”藏的印记。

现今拍卖市场上一幅出现“石渠宝笈”钤印的古代书画,不论尺幅大小,即便是小名头画家作品也会拍出数千万元的高价。若是不仅有“石渠宝笈”认证的印记,还有“宣和内府”或“明昌内府”的钤印,那可以说是价值连城了。因为这标志着此作不但经过清宫收藏,更经过宋徽宗“宣和内府”与金章宗“明昌内府”的收藏,其意义在收藏史上堪称显赫无比。

中国历史上出现过两次大规模的皇家书画收藏,一次是乾隆主导的清宫收藏,历经乾嘉时代三次编订,构成了如今北京故宫博物院、辽宁省博物院、上海博物馆和台北故宫博物院的高古书画的收藏主体。另一次,就是北宋徽宗进行的“宣和内府”收藏工程,其中仅《宣和画谱》就有20卷,包括231家的6396件作品。其子高宗赵构虽然也对皇室收藏进行过扩充与修订,但论编纂之规模、眼光与艺术高度,均不能与“文艺皇帝”宋徽宗相较。由于金人对宋王朝的洗掠,这些艺术珍品后被金章宗收入于“明昌内府”之中,故而后世鉴藏家认为,“明昌内府”同样是具有衡量文物价值的重要品牌与“标签”。

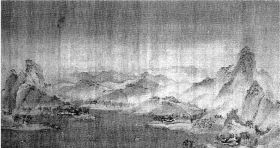

不知“宣和内府”,打个比方,就如同不识天下第一行书《兰亭序》一般。亮相于此次特展的《雪江归棹图》被认为是宋徽宗的亲笔之作,前后为“宣和内府”与“石渠宝笈”共同收录。在欣赏画作的用笔、布局与气韵之外,细心的观众还能从钤印中品出几分趣味:画面上钤双龙小方玺,“宣和”“大观”朱文印,卷后有瘦金书“宣和殿制”四字,钤“御书”朱文葫芦印,下押“天下一人”,后隔水钤“宣和”“政和”“大观”三玺,后接纸钤“内府图书之印”。据介绍,双龙小方玺、朱文葫芦印以及宋徽宗手押的“天下一人”都是“宣和内府”收藏的重要标志。宋朝皇室收藏的钤印以秀雅文气著称,与以乾隆为典型的清宫风格颇为不同。

北宋青绿山水代表《千里江山图》作为中国十大传世名画、国之瑰宝,每打开一次就会造成矿物颜料剥落的损伤,故极少公开展览,虽不在此次特展之列,却值得一说。年仅18岁的天才少年王希孟,被选入由宋徽宗开创并主持的皇家画院,权相蔡京在题跋中记叙了宋徽宗指点王希孟半年后,少年突飞猛进的艺术造诣。除却蔡京溜须拍马之意,宋徽宗的确是一位非常了不起的画家,在他一手建立起的书画院中,他本人就是最佳的老师。蔡京作为当时最接近权力中心的人物之一,留下的文字记录确也较为忠实地反映了宋徽宗时期中国画艺之高峰。

既然有文艺皇帝,当然也有只爱江山不爱艺术的。历朝历代统治者对书画艺术的态度不同,造就了中国画不同的时代际遇。此次特展中的李公麟《临韦堰牧放图卷》便可参照着来看。

明朝开国皇帝朱元璋留下的题跋就是“另类”中的代表,在观赏完《临韦堰牧放图卷》后他感想道:“朕起布衣十有九年,方今统一天下,群雄鼎沸中原。命大将军帅诸将军动荡西余,期间跨河越山,飞枪贼候,催坚敌,破雄阵,每思历代创业之君未尝不赖马之功……”可见,他竟将画上的群马都当成他的军队了。朱元璋手下的几员大将如徐达,曾偏爱收藏“浙派”创始人戴进的画作,戴进构图用墨多涂点,气质生猛,倒和这些马上打天下的勇猛将军不谋而合。

中国美术史学家高居翰在《隔江山色》一书中介绍了中国绘画在元末明初时的“挣扎”:“明初几位皇帝努力想在恢复曾遭元人忽略的一些中国传统,重建类似翰林画院的制度,征召主要画家,赐予官衔……这些宫廷画家作为一个集体,有时被称为‘明画院’,但明朝并没有设立像宋代那种可以堂然称之为画院的组织。”只有如爱好工笔花鸟的明宣宗朱瞻基等几位还称得上是“业余画家”。元明两代,相对前朝,皇家对书画不甚重视,特别是元代更废弃画院,促使文艺转移民间,引发了文人画艺术潮流的高涨。

(《文汇报》10.14 童薇菁)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇