24小时随时待命,手机必须时刻放在身边……他们是最盼望着电话响起的那一批人,因为一个电话可能给一个人甚至一个家庭带来希望。他们是穿梭在中国医院里的一个特殊的群体——器官捐献协调员。

近日,我国首部《器官捐献指南》发布。数据显示,我国器官移植供需比为1:30。在这供需的鸿沟中,器官捐献协调员们奔波周转,从和家属沟通到和器官评估团队联系,他们协助完成整个捐献。他们见证着无数人生命的最后一刻,却也在同时迎来另一种意义的“新生”。

证明“我是我自己”

2015年9月2日15时47分,55岁的杨明停止了心跳。

杨明的三个孩子在手术室外守候了四天四宿,刚刚签了《器官捐献登记表》的他们不确定悲伤还要持续多久,但是他们唯一确定的是,自己父亲的生命或许会以其他形式,在另一个未知的生命上延续。

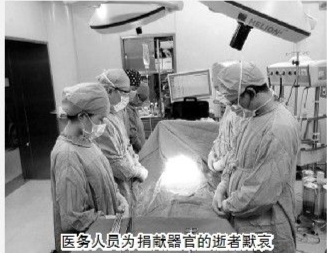

默哀,手术获取器官,遗体化妆后告别,向捐献家属鞠躬,手术室里高敏的眼眶有点儿湿润。

高敏是深圳市红十字会的器官捐献协调员。

1997年,高敏从济南市商河县到深圳帮妹妹带孩子。就是在这一年,一次献血的经历改写了高敏的人生轨迹。

从第一次无偿献血到第一百次献血,从加入红十字会当志愿者到成为深圳乃至全国的第一个器官捐献协调员,高敏用了八年。

高敏说,到今年年底,自己在深圳一共献了248次血。高敏对自己可以救命的万能O型血十分自豪。

在之前的二十四个小时里,高敏一眼未闭,她说,自己的工作状态就是24小时随时待命。

“每一例都很痛。”在家属的哭嚎前刻意压抑情绪的高敏,也会在工作结束后去找以前在献血站的朋友聊天排解一下。

尽管已被许多媒体报道过,颇有一些名气,高敏仍避免不了面对许多怀疑的目光。

一次,高敏去和一起发生交通事故的家属做器官捐献的沟通。高敏在相继拿出器官协调员、红十字会证明的证件之后,家属还是不信。

“这证外边我一印一大把!”

“你拿个萝卜刻个章也能弄出来一个,谁不会写啊?”

面对此起彼伏的怀疑,高敏无奈,拿出了自己人大代表的证件和身上的资料,“电视上有对我的报道,你们搜搜看是不是?”

四五个小时之后,家属拿着手机上查到的报道,把高敏叫到旁边,“嗯,还真的是你。”

“我刚开口,家属就推了我一把”

“你们是真的吗?”“是正规的吗?”类似的情况让同样做器官捐献协调员的尹利华深有体会。

尹利华现在是北京武警总医院七名器官捐献协调员中的一个。武警医学院护理专业毕业后,她来到北京武警总医院工作。

对于不太外向的尹利华来说,刚开始的时候,如何和家属开口说捐献并不容易。每一次和病人家属接触,她心里都会有所犹豫,“不知道该怎么开口,从哪句话开始切入会比较好。刚开始做的时候可能会模拟一个情境,提前练习一下。”

可以模拟情境,却模拟不了现实,尹利华更大的困难来自病患家属,“我们家里人刚去世,你就过来说这样的一个事情(指捐献器官),你的心肠怎么这么硬?”

世界上最无力的事情,莫过于衰老不可逆转,人死不能复生。作为器官捐献协调员的尹利华却总要在这样的时候出现,她已经数不清在工作中被拒绝了多少回。

有一名脑死亡的病人让尹利华印象深刻,“我们赶过去的时候,十几个家属都围在走廊。”在这样一个混乱的环境里,“器官捐献……我刚开口,一个女家属上来就推了我一下。一个踉跄后,一起来的同事拉了我一把。”尹利华感觉很狼狈。

后来,她开始慢慢总结工作技巧。从“沟通技巧”到“说话之道”,尹利华说,自己在那一段时间疯狂地买关于沟通的书,一买就是十多本。对“你该怎么提问”、“什么是开放式的提问”,她都颇有研究。

“最开始谈话,我们确实不知道技巧。后来懂得把几个直系亲属叫到一个安静的地方,而不是在吵闹的走廊里和一群人沟通。在吵闹的地方,也不见得是十多个人都不同意,只要一个人愤怒,就可能带动大家的情绪。”尹利华说。

“医生不愿多事”

“和动手的相比,其实最大的伤害是一种软伤害。”尹利华说。

李实的妹妹李真得了颅脑肿瘤,病危后,按照规定,李真所在的医院找到了尹利华,希望谈关于李真器官捐献的事。

“他一开始让我感觉,大学生嘛,接受进步思想,确实认为捐献是一个好事情,所以和我们接触。”尹利华告诉记者。

但后来她发现,“李实和我们的每次接触都要录音,往来的资料都要收集。”原来他想要把尹利华所在医院的诊断结果和李真所在医院的诊断结果做比对。

尹利华如梦初醒,忙了这么多天,原来一直都在为李实寻找医院的医疗漏洞找依据。

“我就这一个妹妹,我肯定不会捐献的。”最终,李实对尹利华说。

“我觉得这种伤害是一种软伤害。”一向平和的尹利华情绪有点儿激动,“现在医疗环境总体都弥漫着一种医生和患者之间的不信任感。”

这种不信任感也让许多在一线工作的医生,对和家属提器官捐献的事望而却步。高敏说:“大环境不好,对于许多一线的医生来说,多一事不如少一事。”

“签了协议,家属不捐也没辙”

高鹏骥很忙,作为北京大学人民医院肝胆外科医生兼器官捐献协调员,在手术台、病房、捐献家属之间奔波周旋,他明显感觉精力不足。高鹏骥也会遇到很多“我们为什么要捐”的疑问。的确,对于无偿而且在登记表、荣誉证书上都没有明确规定直系亲属有器官优先使用权的捐献,只有一些原始的对真善美的笃信,才会支撑着这些家属从巨大的悲痛中抽离出给予其他家庭爱和温暖的力量。

高鹏骥回忆,之前有一个兄弟医院的朋友给自己打电话,说他的一个亲戚刘诺想捐献。“然后我们就跟刘诺联系了,本来说得挺好的,结果后来刘诺说他们也比较困难,如果没有钱,就去别的医院了。”

“一谈这个条件我们就不做了。既然是捐献,就不能以这种补偿做前提。过多地去谈补偿,会形成一种类似于器官买卖的风气,一旦弄起来,就没法收拾了。”高鹏骥说。

“人生一世,愿生活的自由洒脱,也希望活得有价值。肉体,生之而来,死之而去,然而灵魂过处能留下一点儿器官解救他人生命,该多令人欣慰。但一个人登记多少有点儿害怕,若校友们一起,除了壮胆,还可以聊聊人生。”

已经毕业十多年的高鹏骥和朋友在自己的微信群里发起了一项活动:所有北京大学医学院97级的校友在今年9月,一起去签自愿的器官捐献协议。7月份的时候,高鹏骥和朋友开始在微信上筹备。截至目前,一共有30多个人报名。高鹏骥介绍,97级一共有200多人。

发起活动的过程中,也有这样的质疑和疑问,这样一个生前表达自己捐献意愿的活动,如果真的有那么一天,实际到底能促成多少,高鹏骥自己也不知道答案。

作为器官捐献协调员,他深知从个人表达意愿到最终实际捐成要经历怎样的漫漫长路。自己在工作过程中也经常会遇到个人意愿和家属意愿的冲突,有的时候也颇感无力。

(文中逝者和家属均为化名)

(《法制晚报》9.16 丁雪)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制