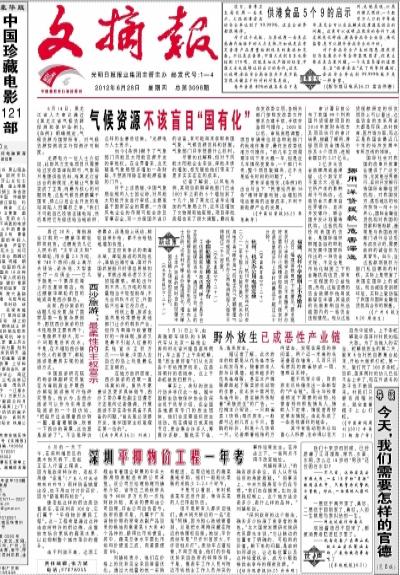

6月14日,黑龙江省人大审议通过《黑龙江省气候资源探测和保护条例》。《条例》明确规定,气候资源为国家所有,对气候资源探测将实行探测许可制度。

龙源电力一位人士介绍说,此前风力发电项目只需要经过发改委审批即可,气象局只是提供些资料,而黑龙江省出台的新规定,无疑让气象局变成了主角,而最为核心的问题则是,这些气候资源都属于国有,那么以后企业开发的电站将陷入归属权之争,“我们不可能自己投钱去建电站,然后再把它无偿送给当地政府,这样的生意没法做。”龙源电力人士表示。

如今《条例》赋予了气象部门风能及太阳能资源开发的审批权。在业界看来,这无疑是气象局想多增加一条财路,不想被排除在新能源盛宴的门外。

对于上述质疑,中国气象局法规司人士回应称,对风能太阳能开发进行审核,主要是基于国家安全的需要,一方面风电企业的布局可能会涉及军事安全,另一方面国外进口的设备,有可能用来获取我国气象、气候资源资料和数据。气象部门并非想要什么权利。

尽管如此解释,但对于风能太阳能企业来说,审批手续的增加,却无疑给他们带来了更多实实在在的成本。

记者了解到,以风电为例,其项目前期审批部门已由2005年之前的6个增加到了十几个,除了黑龙江省率先增加的气象局之外,近年还增加了文物局和地震局。项目审批流程也有了很大调整。最初是在发改委立项,各相关部门按照发改委文件要求办理手续,手续齐备即可操作。2005年以后,审批流程调整,项目申请单位将各职能部门的批准件集齐,最终发改委核准方可操作。“前几年立项周期平均下来大概一年,但是近几年情况变复杂,一个部门卡壳,整个项目就搁浅,这不光是延长时间的问题了。”

更有学者担忧,《条例》的出台与当下“民营经济新36条”精神背道而驰,会增加风电运营商的运营成本,不利于新能源产业的发展。

(《中国经营报》6.25 李慧敏等)

缩小

缩小 全文复制

全文复制