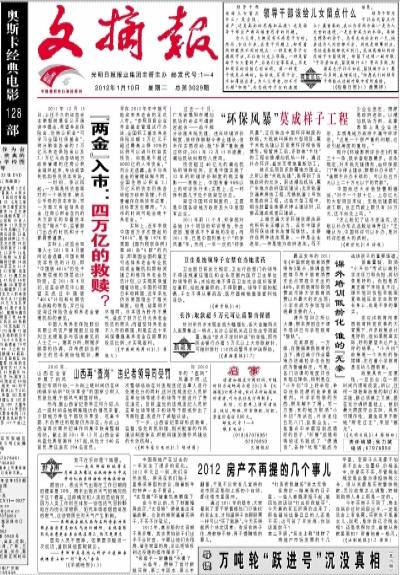

过去一个月,广东省揭阳市潮汕机场的命运可谓跌宕起伏——由于部分设施未批先建,违反环境评价制度,被环保部勒令停止建设,但未作实质改动,就“补票”重新通过环评。2011年12月15日凌晨,潮汕机场如期投入使用。

投资超过40亿元的潮汕机场的神奇经历,正是中国实施了32年的环境评价制度的现实缩影——表面上,中国有着98%以上的环评执行率;实质上,这一环保利器几乎处于被架空状态。

架空中国环评制度的,主要是中国各级地方政府及大中型国有企业。

2011年前11个月,环保部对各地39个项目的环评报告,作出退回、暂缓或不予审批的决定。而2011年,已是中国的第七个“环保风暴”年。然而,一年一次的“环保风暴”,正反映出中国环评制度的软弱。大批被叫停的大型项目,属于未批先建以及变更环评报告等情形。短暂停工后,多数被“卡住”的工程会像潮汕机场一样,通过补办环评,毫发无损地重新动工。

被点名项目多数属地方国企。之所以敢“未批先建”,是得到了当地政府的允许。前述潮汕机场,属广东地方政府国资建设;北京轨道交通燕房线工程、无锡轨道2号线也是政府工程。这些大型工程中,相当数量在被要求停止建设时,已接近建成或者已建成。

上海交通大学环境资源法研究所所长王曦认为,近年中国多项环保法律执法情况堪忧。主要存在两种违法现象,一种是企业违法,一种是地方政府违法。而不少企业违法,根源是政府违法。以潮汕机场为例,此事表面上是企业违法,实质是地方政府不遵守环评法。“这是一个很严重的问题,应该引起高度的重视。”

现行《环境影响评价法》的第三十一条,被学者炮轰最多。该条规定,对未批先建情形,由环保部门“责令停止建设,限期补办手续”,“逾期不补办手续的,可以处五万元以上二十万元以下的罚款”。

中国政法大学教授曹明德说:“对于一个数十亿、上百亿元的大型项目来说,先批后建要耽误工期。反正罚款上限只有20万元,还不如先上马。”

“怎么能犯了法不受追究,还能以补办形式逃脱法律责任?”王曦认为,中国环评可以补办,是对环评法极大的讽刺。

(《新世纪》1.4 徐超)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇