回望历代经典山水画,其中不乏对桥的描绘。如在隋代展子虔的《游春图》、唐代李昭道的《明皇幸蜀图》、宋代张择端的《清明上河图》、元代夏永的《映水楼台图》、明代沈周的《庐山高图》以及清代王时敏的《杜甫诗意图》等作品中皆出现了桥。尤值一提的是,天才少年王希孟所作《千里江山图》,以一卷青绿画尽北宋锦绣河山,在近12米的长卷中精细描绘了十数座大小不一、形制各异的桥,为画面增添了丰富的审美意蕴。

对于传统山水画创作而言,无论是山石树木还是烟云流水,从来都兼具再现自然、言志移情及符号象征等多重功能。如青松可比铮铮傲骨,顽石可拟坚毅秉性,望岚烟缥缈可明心见性,观江水奔流可思古追贤。而“桥”作为山水图像中极为常见的元素,其意义也并不止于写实再现或点景趣味。当我们秉持“空间”这一视角去欣赏历代山水画时,犹如获得了一把开启画面奥秘的钥匙,让我们得以更加清晰地看见“桥”这一意象在其中所扮演的多重角色。

视觉空间的延展

传统山水画往往强调视觉空间的开阔性和延展性,“远”成为其核心追求。从南朝宋画家宗炳在《画山水序》中提到的“远映”,到北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出的“高远、深远、平远”皆含此意。郭熙更是将“可游可居”视作比“可行可望”更高的山水境界。无论画者还是观者,都希望在观山水画卷时能够一品其深远之境,而点缀于山水间的一座座桥,恰恰为人们入画策杖行走打开了通道,以桥为路、为引、为接续、为勾连,登临桥上以听泉响,沿桥入山以知林深。

《千里江山图》以极细腻的笔墨画出重峦叠嶂、江山无尽的壮美景观。临水以赭色画坡石,林立的山头着石绿或石青,画面空间的高下进退已然分明。陡然升起的高山巨崖,往往在小桥之后峰回路转,别有洞天,为观者带来“咫尺重深”的视觉体验,得郭熙“三远”构图之妙。同时,这件超长画卷以开阔江面、泉瀑溪流、山涧沟壑为界,以卧波长桥,临水或临渊的木桥、草桥、石桥为带,横向串联起多个景观单元,呈现出平阔辽远、绵延无际之境,给人以“咫尺千里”之感。在这“重深”和“千里”的空间延展中,桥成为能让视觉空间接续不断的枢纽,使画中人或观画人在行、望、游、居时,能得“似往已回,如幽匪藏”的惊喜。

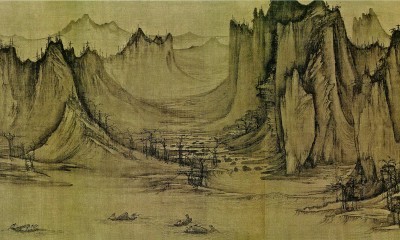

典型的例子还有北宋画家许道宁的《渔父图》。该作品给人最深的印象便是画面中连绵不绝的群峰,峭壁如刀刃般笔直锋锐,线条瘦劲爽利,彰显出悠远冷寂的意境。在视觉空间的营造上,除了以浓淡干湿各不相同的墨色来凸显纵深感外,画家还有意在画卷中部最醒目的两座山峰间的前方,以逸笔勾勒出一座狭长的拱桥。巧妙的是,这座拱桥是自画面前景右方的江岸而出,通往画面中景左方的群山,不仅在横向上接续起左右两片山体,还在纵向上将观者的视线引向远方。可以说,这一充满匠心的设计让本来各自独立的空间建立起视觉层面的联系,亦为观画者开启了一条卧游山水的通路。

叙事空间的构建

状物叙事,体现出艺术图像的文学属性。美术作品中叙事空间的构建,注重的并非视觉的合理性,而是表意叙述的连续性和完整性。如五代南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》,巧妙地以屏风分割出五段叙事场景,分置于同一画面中的多个不同时空,转换自然顺畅,各个章节彼此独立而又浑然一体。

同样的,传统山水画中的桥,也可在叙事空间的构建中担当起分割与承接的职能。试看北宋画家李成所作《晴峦萧寺图》,画中不仅有崇山峻岭,也可见繁复细致的叙事场景描绘,而不同的叙事空间正是以桥为节点进行巧妙转场。在远景的林立巨峰和宏伟楼阁的映衬下,画面近景左侧描绘了荷担而行的农人和樵夫,以及风尘仆仆、骑驴赶路的旅人。画面近景右侧,山脚下依水而建的屋舍场景中,食客或推杯换盏,或俯身观澜,一派“人居山水间”的悠然景象。左右两个场景所呈现的叙事情节与情感氛围截然不同,却通过连接两岸的一座略显残破的木桥完成了自然的分割与承接。一桥之隔,步移景异,随着观者视线的移动,一段故事在桥的一端悄然结束,又在另一端开启了新的篇章。

除了作为承上启下的叙事空间节点,桥也可成为故事演绎的重要舞台。如北宋张择端所作《清明上河图》,画面中段精细描绘了横跨于汴河之上的一座规模宏大的木质拱桥——虹桥。因该画作采用了鸟瞰式构图和散点透视法,桥面、桥头,甚至桥洞内的情景都一览无余,为叙事空间的构建提供了便利。作为城中水陆交通的汇合点,虹桥上商贾云集,行人熙攘,车马声、叫卖声、说话声仿佛不绝于耳。桥下一艘漕船正放倒桅杆欲穿过桥洞,艄公们的紧张工作吸引了许多百姓围观。巧妙的是,拱桥独特的弧面建筑结构不仅减少了桥上各类人物的相互遮挡,使其身份、体态等信息更加清晰,同时自然地让这一宏大的叙事空间有了视觉上的远近、主次之分,彰显出有起伏、有渐进的叙事节奏。

诗意空间的营造

中国山水画有着与诗文互为表达的传统,早在东晋画家顾恺之所作《洛神赋图》中,就已显现出对曹植诗意进行的图像转译。但在很长一段时间里,山水画与山水诗分别独立发展,早期画论中将山水画与诗文进行合并探讨还未形成自觉。直至宋元时期,随着文人绘画的勃兴及“诗画一律”美学观点的成熟,前代山水画作在图像审美之外的诗意审美才得以被重新审视。

在我国历代诗文中,“桥”的意象十分丰富,如杜甫的“南浦清江万里桥”、杜牧的“二十四桥明月夜”、马致远的“小桥流水人家”等。诗中之桥赋予了画中之桥在象形之外的多重美学意义,思乡之愁、念人之痛、怀古之悠等情感皆可通过画中的桥进行传递。

传为唐代画家李昭道所作《明皇幸蜀图》,描绘了唐玄宗李隆基因安史之乱逃往四川避难时在深山中行旅的情景。画面中虽描绘有山川盛景与华辔锦衣,可画中人勒马桥边,踌躇不前,依然难掩“断肠人在天涯”的落寞与惆怅。

而在《千里江山图》中,山石树木掩映间及村舍屋宇近旁,多次出现木柱草桥、编木拱桥、崖壁栈桥、十字楼阁长桥等,其刻画或精细繁密,或寥寥数笔,或见农夫牵驴而过,或望渔船往来穿行。这些桥不似屋舍院落那样以“人居”为表现主题,却传递出人们行路、相迎、别离的万千情思,别具诗意。

桥可飞架水上,也可横跨崖间,可引人入山林,也可无人空自在。桥的出现,既成全了“倒酒既尽,杖藜行歌”的旷达,也点染了“采采流水,蓬蓬远春”的生机,架通起超越眼之所见的无限空间。

(作者:王牧羽,系中国工笔画学会执行秘书长)

上一版

上一版