【生态文学创作动态与趋向】

生态文学作为一种跨越时空的文学样式,历史悠久,底蕴深厚,植根在诗歌、散文、小说等多样化文学体裁之中。其内容并不止于简单的客观景物描写,而是通过对自然景观的诗性呈现,以及对生态关系的哲性思考,探讨人与自然之间的复杂关系。

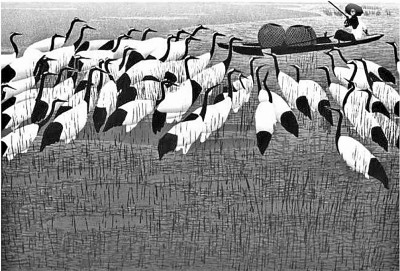

从古至今,无数蕴含着生态元素的经典作品,展现出写作者对于理想生态环境的向往与追求,以及在感知外在自然过程中,持续不断地进行着对内心世界的探索与传达。写作者将山川湖海、草木鸟兽化作纸上形象灵动的文字,或抒发心中情志,或传达怀抱幽思,或寄寓人生慨叹,或展现文人风骨。陶渊明笔下的渔夫误入桃花源,得见一方与世隔绝的净土,其间阡陌交通,鸡犬相闻,居民风气淳朴,怡然自乐,活画出他向往的理想社会。而王维的世外桃源则在“空山”之中,山的“空”在于其澄净幽深,恰如月照松林之间,清泉流于石上。他写的既是山居秋暝之景,也是淡泊明志之意。中国的文人们在山水之间吟唱,既赞颂自然之美,又托物寄情,探索内心世界,情与景的交融赋予文学作品生命力和感染力,蕴含着独属于中国文化审美的绿色浪漫。

在学术语境中,关注生态是文学创作与研究的应有之义,这不仅源于自然环境是文学表达的基础素材,也源于文学自身所蕴含的社会责任。生态文学反映出人对待自然的态度,与生态哲学论和生态伦理观相呼应。无论是桃花源,还是“空山”,中国文学创作中对自然美的欣赏和对生态平衡的维护,都反映了中国传统哲学中“天人合一”“道法自然”的宇宙观。在这一视角下,生态文学不仅是一种文学样式,更是一种世界观和价值观的展现,这也赋予生态文学使命感,促使其以艺术形式激发人对自然的责任意识,对非人类生命体权利的尊重,推动生态文明的纵深发展。

生态文学不只满足于宏观解读环境议题,还通过深入探讨特定地域所呈现出的生态景观,以及解读当地独有的社会文化,营造出一种强烈的地方感。这已经成为当前生态文学领域的一个显著特点。“地方感”是人本主义地理学研究中的概念,展现的是人在心理维度上对“地方”的主观感受,体现出人对“地方”的情感共鸣与对自我的身份认同,这种情感联结使宏观的生态议题变得更为亲切而具体。

通过文字感受特定地理空间的自然美和人文感

地方感的书写要求写作者具备敏锐的观察力和感知力,能够以纸笔捕捉到每一个地方特有的味道,刻画出一个具体的、充满生命力的地理空间。迟子建将目光放在北境之地,《额尔古纳河右岸》关注驯鹿的鄂温克族人,他们正经历着跨越时代的兴衰变迁;刘亮程的《一个人的村庄》描摹他在村庄的月色、鸟鸣、风声之中漫步,叩问生命的意义;李娟的《冬牧场》细腻地呈现出新疆牧民的日常生活,生动呈现着他们在特定自然环境中的劳作与苦乐。这样一批深刻体现着地方感的生态文学作品,将独特的地域风貌与特有的历史人文相互融合,使得读者通过文字感受特定地理空间的自然美和人文感,激发起对这片特殊土地的向往之情。

每一方土地都有着不同于他处的自然风光与文化内涵,这使得地方的地理特征有潜力转化为文学作品中的“地方性格”。地方性格的形成,不仅体现在对物理地貌和地方风俗的精细刻画上,更体现在作者对这个地域的情感投射和价值赋予上。承载着情感和价值符号的文字,使客观的自然事实透露出富于哲学性的生态思考。阿巴是阿来小说《云中记》中的关键人物,他的情感与行动植根于他生活着的这片土地。他信奉万物有灵,不管对跟随他的两匹马,还是对村前枯死的老柏树,都保持着那份自然与亲和。依托藏族文化,这些与地方共生的人物和情节,既拓展了文学的审美面向,也显露着人和故土间深沉的情感纽带。这种情感全方位地渗透进阿来笔下的云中村,成为其地方感的一部分,因而云中村呈现出鲜明的地方性格,能够给读者以心灵的震撼。

地方感是深入人内心层面的感知,当作者或读者通过文字与特定地域建立起情感联结,它就不再仅仅是一个符号或一个地标,也是转化成个人在情感上与之相依赖的心灵家园,从而让作者和读者达成一种超越物理界限的归属感。尤其是面对现代性所带来的困境,地方感的构建,能够为个体再次找寻心灵的归所。1845年,梭罗用一把斧头建造了瓦尔登湖畔的小木屋,他在此独居了两年有余,降低物欲,自耕自足,并将生活中的大部分时间用来与自然亲密对话,据此写成《瓦尔登湖》。回归自然的简朴生活方式,是梭罗超越物质、回归内心的生活哲学表达,这部渗透着自然思想的作品,也成为生态文学的经典之作,瓦尔登湖也因此成为一种精神象征,为无数读者提供了心灵的容身之所。

文学中的地方感建构,能够触及人类共有的认知和情感

在生态文学中强调地方感,不仅能够连接人与地方之间的情感,也能赋予作品更为广阔的视野和格局。这意味着生态文学的框架实现多维度的扩展,超越了原有的静态视角。

地方与世界作为部分与整体,两者之间既相对独立又不可分割。作者常有意识地通过创作,强化二者之间的互动性,从而更好地呈现二者的动态关系。在这一视野下,每一处地方都不再孤立存在,而是作为相互连接的节点,共同构成世界性的整体生态格局。对一个个地方的详细书写,便是对整个世界的多层次观照。从这个意义上说,文学中的地方感建构,能够触及人类共有的认知和情感,激发读者对遥远地方的认同感与责任感,从而使地方性生态境况的关注,能够转化为世界性的道德关切,促进跨地域、跨文化的生态议题相互沟通,在一定意义上有助于调和不同地域间的差异。

老藤的《北地》《北障》《草木志》等一批作品,将东北地区的自然风貌及人文情怀融入文学想象中,建构出一个充满着地方感的东北镜像。虽然根植于东北这片广袤土地,但其作品中展现的生态意识与人文关怀已经超越了地域限制,呈现出一种宏大的世界视野。在这样的创作理念下,老藤将东北从局部的地域概念扩展为一个充满复杂性的文学空间。这个空间中探讨的生态议题关乎整个人类社会,这种对话也推动了地域间的深入交流与自觉协作。

以《北障》为例。这部小说关注传统狩猎生活与现代生态保护之间的矛盾,着墨于人与自然之间既相互依存又相互冲突的关系,生发出一场充满生态关怀的文学想象。在这片被命名为“北障”的山林中,有着“飞龙”“野鸡脖子蛇”“山鲶鱼”等各类奇珍异兽,猎人们沿袭着世代相传的“道理”,遵循“适可而止”的祖训,尊重万物生灵的神秘,处处透露出这片土地独有的韵律,体现出一种强烈的地方感。老藤通过刻画山林中发生的故事,展示狩猎文化从辉煌到式微的过程,表现出猎人们生活方式的历史变化,以及他们心理历程的波动起伏。这不仅是对东北地区特定情境的记录,也是对世界范围内文化变迁与生态保护的反思。作品中所探讨的传统生活方式与现代生态理念的融合问题,是世界性的共有问题。无论对旧有家园的眷恋感,还是对时代变迁的复杂情绪,都是人类共有的情感体验。东北生态文学中流露出的深沉情感与文化忧虑,能够跨越地域界限,引发更多读者对生态议题的相似思考。

激发地域之间相互支持、共同协作的生态友好行动

生态文学本身是对人类中心主义的一种反思与超越,要求我们转向一种更为包容与平等的生态视角,倡导人与自然和谐共生的伦理观和生态观。而地方感的强调,彰显了生态系统各组成部分之间的相互依存,促进了世界性的生态议题交流,有助于整体性生态环境的良性构建。这种具有全面性与系统性的动态框架的搭建,影响力已经超过文学作品本身,促使人们深入思考地方文学与世界文学、地域生态与世界生态之间的互动,重新审视“地方”在生态议题中所能发挥的独特作用,从而激发地域之间相互支持、共同协作的生态友好行动。

尤其是在社会生活快速发展的当下,现代性对自然生态的影响体现出利弊共生的双重面向。一方面,人类活动与自然环境之间的关系总体上出现新的矛盾,生态破坏成为不可忽视的现实问题。尤其值得注意的是,“地理”的边界已经不再清晰,世界形成富有流动性与交融性的态势。这虽然有利于现代人快速体验多样化的空间场景,同时也造就了大量的“无地方”景观,地球上到处可见标准化、模式化的钢筋丛林,同质化的城镇乡村与人造景观被抹去了地方特色。这样的地理空间难以与特定的文化和记忆产生关联,因而大大弱化了人的地方感和地方意识。这种情况下,个体难以确认自己的位置,与地方之间的情感联系难以维系,自我身份无法清晰定义,因而也就弱化了对自然和生态的敬畏。另一方面,生态城市的建造、绿色能源的研发,以及环境友好型技术的应用,为生态文明建设提供了新的动力,开创一条尊重自然和发展社会的共赢路径。

面对现代性地理空间所发生的巨大变动,修复地方感可以重新唤起人的情感联结,激发时代生态议题“与我相关”的责任感。乔叶的长篇小说《宝水》写出了时代对乡土的呼唤。故事发生在豫北地界,宝水村在政策红利下,开始美丽乡村建设。作者以宝水的新农村转型为切面,将各类人物、各色生活在此间汇集,用含情的笔触写出新时代乡村的变与不变:变化的是乡貌,但不变的是乡情。在快速推进的现代化建设中,地方文化和自然环境必然要发生一定程度的变化,但社会发展与地方感的保护并不是非此即彼的选择。地理空间的焕新,不能消弭人与地方之间的情感。同时,作品中写到“人在人里,水在水里”,水流奔涌往复,你来的地方,也在等待着你的归去,正如“我”离家后又回归乡土,在宝水村重新获得精神上的抚慰。作为一种深层次的内心呼应,人与特定地域的情感超越了单纯的物理变化,具备在时代变迁中作为个体精神家园的潜质。

生态文学不仅是一种文学形式,更是一种思想力量,能够通过情感共鸣促进人与自然的关系走向新的和谐共生。生态文学要拓宽创作空间,在“地方感”的呈现上进行更多有价值的探索和开掘,这是一条切实的路径。

(作者:韩传喜,系东北财经大学人文与传播学院教授)

上一版

上一版