【中华古迹巡览】

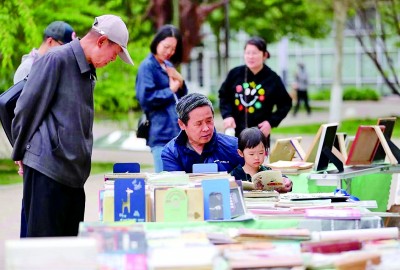

在天津河东区海河东岸,有一片古色古香的民国建筑群,当地人称它为“棉3”。刚刚过去的五一假期,这里举行了“阅旧知新 文古润津”海河旧书市集活动。老厂房内外,众多出版社及书店展示展销古旧书籍和津版精品图书,徜徉于古迹和书籍中,许多市民感受到了这座城市的深厚文化。

海河旧书市集的场地——“棉3”有着百年的历史。“棉3”是天津第三棉纺厂的简称,它的历史可以追溯到20世纪20年代的天津裕大纱厂和宝成纱厂。如今,这座跨越百年的天津棉纺织工业重要遗迹,融合艺术、创意、时尚等新元素,化身成了“棉3创意街区”。

“棉3创意街区占地160亩,由近百年历史的老厂房和新建的城市综合体组成,是天津保留最完整的一片民国工业遗址建筑。2020年,这里被工信部评为了国家级工业遗产。”河东区委宣传部副部长、区文化创意产业发展办公室主任陈淑杰介绍说,“我们在‘棉3’举办旧书市集活动,就是要积极挖掘百年古建和旧书中的丰富历史和文化价值,为天津构建一道亮丽的文化风景。”

国产第一辆自行车、第一块手表、第一台电视机、第一辆无轨电车……近代历史上,天津诞生了中国的百余个“国产第一”。作为我国工业的发源地,天津有着众多的工业遗存。它们见证着这座城市的荣光,承载着许多天津人的记忆。如何延续这些工业遗存的辉煌?近年来,天津积极推动这些工业遗存的改造提升工作,许多已经退出历史舞台的老厂房、旧建筑在蝶变中迎来新生。

河东区曾是天津重要的老工业基地,有着辉煌的工业发展史,天津第一热电厂、棉纺三厂、飞鸽自行车厂等都坐落在这里。可以说,天津人记忆中的工业时代,很多都与河东区有着非常密切的联系。

走进河东区,“棉3”、天津第一热电厂、天津第一机床厂等近代建筑群带着岁月的沧桑,却又与今天热闹时尚的街景交相辉映,让人有一种穿越时空的错觉。

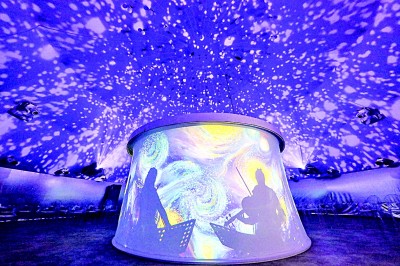

一个发电厂如何变身购物商场呢?在海河东岸的金茂汇,今天的人们见证了这一奇迹。走进金茂汇,许多人在感受到现代商业气息的同时,会惊奇地在商场里发现近代老厂房特有的红砖墙、屋顶桁架、煤斗等建筑构件。

“金茂汇项目所在的地方是有历史传承的,在清朝乾隆年间,这里曾是柳墅行宫。1937年后,这里逐步建设成为天津第一热电厂。”河东区商务局局长韩启明说,“金茂汇作为一个商业项目,独特之处是老厂房与现代建筑的融合与碰撞。它的发展历史在一定程度上反映了天津工业发展、城市经济结构的变迁。”

中国机床行业的“十八罗汉”,你还记得几个?传统上,关于我国机床行业的骨干企业有“十八罗汉厂”的说法,而成立于1951年的天津第一机床厂便是其中之一,它堪称新中国工业发展的“活化石”。

2023年,河东区对天津第一机床厂进行提升改造,打造城市更新的“河东样板”。走进厂区更新项目施工现场,多个工业老厂房正在进行施工改造,津一会客厅、津一厂史馆等更新项目已开始试运营。

津一会客厅由苏联专家楼修缮改造而成,现在被打造成了一个集休闲、会客、展示等功能于一体的招商中心。楼内,利用原厂现存的工业零件,以齿轮为主元素贯穿整体空间,营造出具有厚重时空感的工业文明记忆。

“如何最大化地保留工业遗迹,留住历史风貌,是我们在一机床城市更新项目中思考的重点。”天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司总经理路阳介绍说,“毛主席在1956年曾经来考察过园区金三车间,我们计划将这一老厂房变成一个机床博物馆,将厂区内保留下来的机床都放到其中进行展览展示。”

老厂房、高烟囱、红砖墙、旧机床……时光流转,产业更迭,但在海河边,这些工业遗存保留下来的每一物,每一件,都不再是锈迹斑斑的古董,不再是尘封的记忆,它们努力涅槃重生、不断焕新,书写着波澜壮阔的新时代故事。

(本报记者赵洪波、董山峰、刘茜、范天培,见习记者王晓飞,通讯员朱斌)

图片除署名外均由天津市河东区委宣传部提供

上一版

上一版