从古至今,以杂剧为代表的中国戏曲文化都享有世界级名望。昔日,它与古希腊戏剧和古印度梵剧一道,并称为世界三大古老戏剧。如今,基于杂剧的昆曲、京剧等纷纷入选非物质文化遗产名录,得到全人类的关注与珍惜。

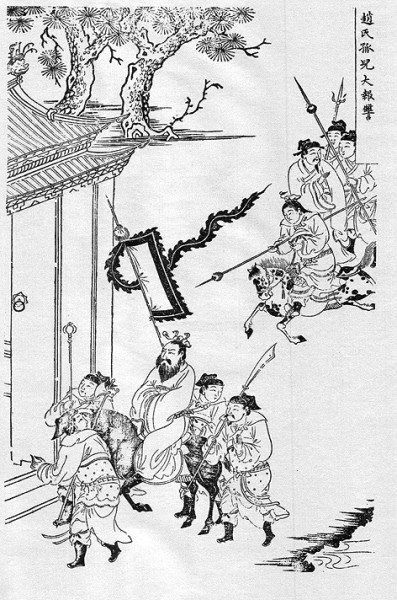

就文化优势而言,文本、唱腔、演艺、舞台之美等自不待说之外,杂剧还有一个别的古典文学品种无可比拟的特点,也就是入世性,以及由此而来的普及性和强大影响力。诚如陈独秀所言,“戏园者,实普天下人之大学堂也”。几百年来,寓教化于娱乐的杂剧,曾潜移默化地塑造着民众的是非荣辱观。花木兰替父从军、中山狼忘恩负义、众人舍命救助赵氏孤儿、才子佳人墙头马上来相会……家喻户晓、口口相传的“中国情节”,沉淀于中华儿女的集体记忆中,时刻提醒我们坚守勤劳简朴、通情达理、尊老护幼、爱国如家的美好品德。

遗憾的是,杂剧目前似乎尚未散发出应有的光彩。同为文化瑰宝,与杂剧齐名的唐诗宋词已得到充分挖掘,孩子们在学校诵读古典诗歌,各种“最美诗词”成为许多人的床头书;杂剧却显然没有得到足够推广。比如,说到马致远,很多人一口就能报出他的《天净沙·秋思》名句:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,却鲜有人了解这位元曲四大家之一的杂剧代表作,如讲述王昭君爱情故事的《汉宫秋》,或者无厘头至极、堪比周星驰喜剧的《荐福碑》。杂剧为何遭到忽视?原因之一,或许在于杂剧本身的语言特点。关汉卿名剧《窦娥冤》中,用几句对话,极其简洁地交代了情节,实是极高明的戏剧表达。但是,古代汉语与现代差别甚大,生动的语言中,夹杂了不少独特的表述和词汇,以及诸如“正旦做悲科”之类术语。现如今一般人已没有观剧习惯,杂剧只能直接作为文本阅读,对现代人而言可谓颇为晦涩、障碍重重。其次,戏剧与简短的诗词不同,每每体量较大,把一整本杂剧读完,必然耗时甚多,与当代人的生活节奏有所冲突。如此一来,杂剧这种蕴含典雅文字、生动情节、为我泱泱中华独有、对我们的整体性格影响甚大的优秀文体,无奈为现代读者所搁置,也就情有可原了。

如何才能让杂剧为现代人所接受,迎合弘扬优秀古典文明、增强文化自信的时代需求?古典文学教授陈美林先生独辟蹊径,提出“以文学来研究文学”的解决思路。陈美林先生发现,即便专业学生,每每也因为杂剧语言之阻碍,难以读懂晦涩的原文。为了寻找一条帮助学生进入杂剧的捷径,他展开研究,发现文学史上多种文体不乏相通之处,小说和戏曲两种叙事体裁之间尤其如此,许多戏曲故事正源自小说,诸如《三国演义》《水浒传》之类小说也曾从“三国戏”“水浒戏”等戏曲作品中大量汲取素材。民间流传过程中,戏曲和故事本就彼此相融,唱词、情节兼用,亦演亦说,正是市井闲谈传播戏曲核心内容的本能手法。既然自古如此,何不以此为解,用一种易为当今读者接受的文学,来解读另一种内涵丰富、不容错过,只因时代隔阂而不易上手的文学呢?同时,英国散文家查尔斯·兰姆和姐姐改莎翁剧本为通俗小说,炮制出世界名著《莎氏乐府本事》的做法,也给陈先生以启发。课余时间,陈美林先生开始尝试在保留核心元素,也就是充满中国韵味的古典情节,以及部分精彩原文的前提下,将不易阅读的杂剧改写为通俗有趣的故事。

文笔流畅通达的陈美林先生,身为大学者而甘写小作品,出于对杂剧的热爱和责任感,竟然一发不可收,在主业《儒林外史》和明清经典小说研究之余,坚持完成了对元代、明代、清代数十部杂剧的改写,并在每则后附上文学赏析和原剧源流考证,汇为元明清三部不仅极具可读性,亦不乏学术含量的《杂剧故事》。专家盛赞其为“把研究古典文学的治学的严谨作风全放在改写上面。改写的文字处处溶入原著的精华,每字每句几乎均有出处”。古老的杂剧,由此借精彩故事而重生,美感风华、道德教诲,在现代人熟悉的文字形式中再度绽放。

这些杂剧改写作品,虽然原先仅针对古典文学专业学生而作,却很快得到更广泛意义上读者的认可和欢迎。红娘、崔莺莺与她们美好的青春爱情、黑旋风李逵疾恶如仇除霸安良、青天包大人公正断案百姓叹服……张生煮海、钟馗庆寿、山寿马秉公执法、白居易与琵琶女……乃至一些我们已不再熟悉,却充满力量、值得重拾的杂剧情节,其独特韵味,也引来了国外读者的关注,在各种语言的译本中,它们正在对世界讲述精彩的中国故事。感谢这些大学者改写的小故事。借助它们,古老的杂剧终于再度呈现出与诗歌词赋本就不相上下的古典美感,以故事来推广杂剧,正大有可为。

(作者:周晓阳,系江苏人民出版社编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇