【读书者说】

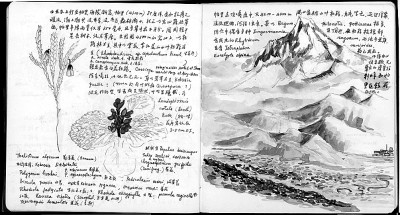

初阅三大本《山川纪行:第三极发现之旅——臧穆科学考察手记》(以下简称《山川纪行》)后,我在微信朋友圈发了一则消息:江苏凤凰科学技术出版社能做这样的书非常不容易。对此书有若干个没想到。1.中国竟然有这样的科学家。2.出版社竟然愿意做这样的书。3.竟然做得如此好,下了很大功夫。

享誉国际的真菌学家

这部一卷三册的巨著影印了臧穆留下的野外考察日记中15册国内科考部分之内容。出版社组织编委会专家领衔的人员,过录了全部日记手稿,并进行了必要的校订和翻译(主要针对物种名称等),另有少量编者注记和导读性质的文字。当然,还有序言和附录。

十多天过去了,书评还没写。书一直在看(由前到后,由后到前,反反复复),脑子也不停地转,如何点评这样一部特殊的大书呢?常规书评大概不合适,至少不应当由我来写。这书非常特殊,就内容看,涉及植物分类学、菌物分类学、地理、科考笔记、日记、绘画、书法、科学文化、史料整理等,门类众多、复杂交织、时间跨度较大,这些为读者欣赏、评论提供了多种角度和机会。按理说,我应当从科学史、科学文化或植物博物学的角度写一写。但这是最重要的吗,我个人读此书最强烈的感受在这些方面吗?

臧穆1930年生于山东烟台的一个殷实之家,2011年逝世。新中国成立前夕考入美国教会办的东吴大学,就读生物系。毕业后先后在多所学校任教,主攻苔藓,也因研究苔藓而与黎兴江相识、相恋、结婚。但后来臧穆在昆明植物研究所主要研究的不是苔藓而是大型真菌,即百姓通常说的蘑菇。回想一下,以前我见到过科学出版社出版的他主编的《西藏真菌》,只是没有与具体的作者联系起来。此书中,王文采、胡宗刚、曾孝濂、黎兴江的序言、编者的引言和导语、书末的四个附录,特别是胡宗刚的文章,提供了必要且丰富的信息,能够帮助读者了解更广阔的背景。从中可以得到一个基本意思是,臧穆是中国西南真菌采集与研究的奠基人,是享誉国际的真菌学家,他一生做了大量科研工作和科研服务工作。比如他创建了中国科学院昆明植物研究所隐花植物标本馆,他本人采集真菌标本13800余号,苔藓标本24500余号,地衣标本1200余号。在他的直接努力下,《云南植物研究》和《横断山区真菌》《中国隐花(孢子)植物科属辞典》《中国真菌志·牛肝菌科Ⅰ—Ⅱ卷》《中华大典·生物学典》等得以顺利出版。

深厚的植物分类学功底

臧穆一生的专业学术成就集中于真菌,附录三列出的其数百项发表记录也明确定位于真菌。但是,《山川纪行》这三册书展示的,不限于此。美术、风景、民族、文化等暂不谈,我特别注意了一个细节:作者对一般植物学非常熟悉、专业,比如从上册1975年5月27日开始的科考笔记中,到处可以看到作者“随意”写下的植物拉丁学名。不是一种两种,而是数百种;不是一科两科,而是涉及非常多的植物科。

在笔记本中写出植物的准确名称有多难?有时非常难,特别是对于研究程度较低,以前没有接触过的地方。1975年对于西藏的植物,人们了解得还非常有限,所以国家才启动了第一次青藏综合科考。我在构想,那里臧穆作为考察队成员之一,他在野外认识多少植物,他是如何认出来的,他如何能够准确地分科、属甚至到种,而且直接写出拉丁学名,甚至有的还包含命名人的信息?如果只是极少数目标物种,也没什么奇怪的,事先锁定,做足功课即可。但是显然不是这样,不是少量而是大量,它们不可能都是事先锁定的对象。当时可能也随身携带了一些工具书,有所参考,但是即便如此,能写下内容如此丰富、专业的笔记,还是令人称奇的,表明作者对所考察地区野生植物有足够多的了解。一开始,我甚至怀疑,有些笔记是事后“填写”的,但综合分析细节,判定至少主体部分是当时完成的。这不能不让人佩服臧穆深厚的植物分类学功底。他后来没有专门做狭义植物学研究,基本没发表狭义植物学的论著。但是他的植物学基础在那里,构成他这位科学家的基本素养。这个基础与他的文艺、美术、人文功底一样,作为一个广博的背景出现,支撑着其最核心的专业研究,成就着他独特的人生。

就研究经费、头衔、官位、发表数量、获奖等级等而论,臧穆并不很突出,比如他不是院士,也几乎没担任过某某正职,但是他这个人令人佩服、羡慕,酷爱收藏、会唱京剧、优美的板桥体书法、简洁而精准的植物素描和水彩画,个个让人赞叹。不用说太多,仅看看每页上用钢笔写下的漂亮汉字和外文字母,就足以令如今的每个读书人吃惊:怎么会这么好看?我怎么写不出来呢?什么样的基础教育有助于培养出臧穆这样的文化人?科学家还是文化人?这是个问题。他到底是科学家还是文人?如今,科学与人文好像只能居其一,两者都涉足,通常浅尝辄止。可是,科学与人文有机结合,真的是一种理想。它并没有远去,臧穆就是一个典型。

个体人生的诗意的记录

这三册书展示的是什么?人们怎么看以及臧穆本人如何看它?对此,不可能有唯一答案,但可以各自表达。我想了好久,结论是,臧穆在创作一种独特的艺术作品,首先是为他自己。它是私人性的,平时供自己观看或者极少数好友翻看,生前没有出版,也许他根本没想着出版。但它对臧穆本人一定是非常重要的,因为他为此花费了大量心血:在条件极为艰苦的情况下——通常在夜里,他在本子上完成书写和绘画,一本又一本地积攒着。它是个体人生的美学的、诗意的记录,也可以说是“忠实”的记录,但此忠实不等于有一说一,原封不动地摹画大自然、记载每一年琐事。其实对象是作者精心选择过的,表现形式也是非常特别的,有意突出了一些也有意忽略了一些。时间久了,人的记忆会变得模糊或者误置,但当时记录下来就不一样了。将来某一天翻看当年的野外记录本,能够回想、再现许多场景。在这种意义上,它确实就是一种类似日记的东西,只不过更高级,更有艺术品位。它们真的非常精彩,可以被视作艺术作品。当然,三册的内容并非都为同一类型,我本人最喜欢的是上册。尤其喜欢他画的绵毛点地梅(65页)、多脉南星(69页)、桃儿七(78页)、绢毛蔷薇(90页)、风毛菊(108~109页)、二叶独蒜兰(259页)。我也梦想着能写出一手好字。

本土学术积累的重要性

此类作品何以能出版?它是一流科研成果吗?是重要且完整的人文学术吗?是了不起的美术创作吗?是伟大历史名人或科学巨擘的手稿吗?都不是!但是它确实值得出版。在今日中国它能面世,当然有一些具体因果推动,比如臧穆好友曾孝濂先生的推荐,比如责编周远政女士的具体运作,比如出版社申请出版选题。这些当然重要,它们是亚里士多德讲的动力因、直推因。我要说的不是这个。此书今日能够面世,是因为有许多人认同它的价值、稀缺性,而它值得光大、展示给这浮躁的世界。中国的国力也在增强,企业有能力出版它,读者有能力欣赏它、消费它。这样的条件,来之不易。可以说人们等了好久。与之相关,《山川纪行》出版的意义是什么?它是“无用”之书,我这么说,不是在贬低它,而是在表扬它。有趣好玩的书,都是无用的!相对于当下的主流,未来才有用的东西在现在看自然是无用的。为无用干杯!这样无用的图书列入“国家出版基金项目”,恰好见证了中国社会之平稳发展、走向从容。

最后想要说的是本土学术积累的重要性。臧穆一生工作的主要领域是大型真菌,他几乎白手起家,他本人介入的时间也不算很早。1973—1975年主要用于标本采集,1983年就出版了《西藏真菌》,到了20世纪90年代中国科学院昆明植物研究所就有了世界一流的真菌标本收藏。整体算下来,经历30多年的积累,依托云南及其周边丰富的自然资源和国际范围的广泛学术交流,中国的真菌研究就做出了模样,培养出一批人才。30年长了还是短了?我觉得不算长。重要的是,要有好的规划,打好基础,坚持做下来,代代传承。学术研究要有自主性,要着眼于国家长远建设,按自己的思路走,不宜总跟着洋人的热点跑。

(作者:刘华杰,系北京大学哲学系教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制