在农村金融中,难贷款与贷款难一直是一对难以解决的矛盾。由于农业的风险大、成本高,如果没有配套的风险分担机制,银行一般都不敢把钱放出去,从而表现出银行难贷款的现象;另一方面,农民想要发展生产,但往往手中没有钱,又没有像样的抵押物,从而造成向银行贷款很难的现象。

根据我国《担保法》第2条的规定,担保方式通常有三种:抵押、质押和保证。担保在农村金融活动中,介于信贷机构和融资主体的交易之间,其基本目的和功能是降低信息的不对称程度、保障债权的实现、促进资金的融通。在债权债务关系当中,从功能上来讲,担保是为借款人的按时还款提供额外的保障;从法律上来讲,担保是第二还款来源,或者称为补充还款来源,担保人承担的是第二还款责任,是一种补充责任。

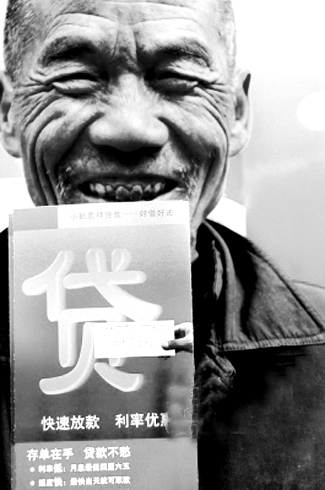

在我国农村,农民想要贷款,向银行提供足额的抵押几乎是唯一的渠道。但就普遍而言,农民基本上都没有能够得到银行认可的抵押物。根据现行法律的规定,农民手中承包的土地和宅基地属于集体所有,不能用于抵押,这样一来,农民作为融资主体的能力基本就被剥夺了。人们一直试图从政策上为农民的农地实现产权明晰,从而通过产权的释放,放行农地抵押,把农民手中的农地从生产生活型资料转化成资本性资产。但是,抵押导致大规模无序的农地流转会不会引起农民的无序流动呢?这是实实在在的担心,又是无法回避的现实。对于农民来说,发展是一种底线公平,若没有金融通道的帮助,就缺少了发展的路径。因此,如果我们不在制度设计上做文章,农民拥有已经物权化的农地,但是在现实中又得不到实质性的权利,反而会制造出新的社会不稳与冲突等问题。

事实上,现实的抑制使得农民借贷活动能否顺利实现,演变成为担保的行为能否顺利实现。早在几年前,中国银监会前主席刘明康就曾表示,我们的法规和政策倾向于过分要求商业银行在贷款中需抵押担保,其结果是银行贷款存在抵押崇拜的情结,银行过分依靠抵押担保,一定程度上破坏了信贷文化。

亚当·斯密认为,个人利益是人的创造力的基础和源泉,这对财富的积累是至关重要的,借贷人对个人利益的追求才是信贷质量的根本保证。忽视第一还款来源的质量,本来就是借贷风险管理的本末倒置。有专家曾经指出,以抵押担保作为风险控制的手段,这本身就存在一定的问题。抵押品的价值随时都可能发生变化,在一定时期反而会成为产生信贷风险的源泉,次贷危机的爆发和南方地区出现的断供现象就很好地说明了这一点。更为重要的是,将抵押担保作为衡量贷款发放的标准,这容易产生逆向选择和道德风险,使金融机构倾向于选择有抵押担保但还款意愿不强的客户,而失去那些还款能力强、还款意愿高但缺少抵押的客户。

因此,要想让农民顺利借到钱,在制度的设计与实际运作中,就必须淡化担保的客观功能,强化农民的主观信用与风险意识,更多关注农民的还款能力,这就需要对农民的信用问题有一个正确的认识。

从伦理道德层面看,信用主要是指参与社会和经济活动的当事人之间所建立起来的、以诚实守信为道德基础的“践约”行为。农民并非没有信用,而是农民的信用隐藏在乡土社会之中。在我国农村,农民普遍知识文化程度较低,想借钱,无抵押、无担保,很难从金融机构贷到款,成为了“金融不可接触者”,这样从贷款的起点就否定了农民的基本信用。

从经济的角度理解“信用”,它实际上是指“借”和“贷”的关系,是指“在一段限定的时间内获得一笔钱的预期”。信用是文化的契约,伦理的契约,是人与人之间相互信任的无形合同,本质上信用是超越物质的精神守望。它与信用主体人格、品德及内心的认同等因素紧密相联,与主体的职业、经济发展水平没有必然的联系。以血缘关系、亲情为经济交易的基础,能降低违约风险、降低交易成本,这是人类社会的共性,在西方社会也是如此。在我国,农村社会大多仍是以家庭为核心的熟人社会,以亲缘、血缘、地缘和人脉为轴,构成特有的“圈层结构”,并以此为基础,形成特殊的信任结构,构建相互联系紧密、信任程度高的熟人信用文化。这种文化力量不仅维持着农村社会秩序,而且靠长期的传统经验积累和自然选择下的重复博弈,自动维持着农村经济秩序。以声誉惩罚和合理利用亲缘化的关系建立起来的长期信用担保纽带为重点,建立内部化的劝诫机制,让内心的自觉变成约束行为的道德规范。

“穷人的银行家”尤努斯通过实践证明了,穷人是有信用的,关键在于怎么通过制度设计使他们的信用激活起来。与风险同样,信用需要识别和管理,更要培养和激活。我们需要的是对诚信的监督,需要的是一种强调后的经济伦理,以及诚实守信的经济文化。从信用出发,加快农村征信系统建设已成为我们破解农村贷款难问题的迫切任务。把风险管理与社会管理相结合,把金融发展与社会发展相结合,化信用为资源,让没有抵押物的农民轻松迈过高高的金融门槛。在农村,没有担保的信用可能比没有信用的担保更为可靠,可能在信用上做足文章是当下更为现实的选择。

(作者单位:重庆日报报业集团)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇