近年来,中国人民大学博物馆藏“陈独秀等致胡适信札”(以下简称“陈独秀等致胡适信札”),引起国内学者尤其是中国近现代史学界和中共党史学界的关注和研究兴趣。这批写于1920年—1932年间的信札原来一直保存在移居美国的胡适后人手中,后流出并出现于中国嘉德2009年春季拍卖会古籍善本专场上。国家文物局实施“文物优先购买权”将其征集,并整体性交付新成立的中国人民大学博物馆正式收藏。2012年1月,《中国人民大学学报》将经过反复校勘并加简要注释的信札内容正式发表公布,同时配以该校研究者的两篇释读文章,对其史料价值进行了初步的梳理和阐释。本文拟以这批信札的相关文本为基本支撑材料,重点对1920年《新青年》与群益书社之间的矛盾、决裂以及独立办刊等进行一番新的探讨。

一

陈独秀在1915年创办《青年杂志》以前,除了早年一度在家乡主编过《安徽俗话报》,并无太多的独立办报办刊尤其是自主经营的经验,也无相应的经济实力。所以,他打算独立创办一份进行“唤醒青年”之“思想启蒙”的新杂志,就必须借助外力的支持,寻找一个有经济实力同时又热心文化事业的出版发行机构作为合作方。如此,他的莫逆之交汪孟邹及其所创办的上海亚东图书馆就成为首选目标。但遗憾的是,由于当时汪孟邹和上海亚东图书馆也有实际困难不能直接施以援手,因此推荐了陈子沛、陈子寿兄弟所创办的群益书社来承担杂志的印刷和出版发行工作。这样,从1915年9月15日创刊,一直到1920年9月以前的第七卷各期,《青年杂志》(《新青年》)的出版发行包括印刷工作就都由群益书社承担。

在双方的合作初期,《青年杂志》(《新青年》)与群益书社的关系是融洽的,双方都有和衷共济将《青年杂志》(《新青年》)办成国内有重要影响的言论类一流杂志的强烈意愿。正是由于双方的共同努力,开风气之先的《青年杂志》(《新青年》)自创办之日起,即“颇蒙国人称许”,“《新青年》愈出愈好,销数也大了,最多一个月可以印一万五六千本了。”

但是,从第七卷开始,事情发生了微妙的变化,《新青年》与群益书社在合作问题上逐步出现分歧和矛盾。按欧阳哲生的话讲:“随着《新青年》声誉飙升,群益书社的利润自然也增大,但书社老板似未改其初时心态,陈独秀与之矛盾遂不断加剧,以致对簿公堂,最终在《新青年》七卷出版后与之脱离关系。”据相关史料披露,双方发生矛盾的直接导火索是《新青年》第七卷第六号的出版发行问题。《新青年》第七卷第六号为“劳动节纪念号”,篇幅从原来每期130—200页不等猛增至400多页,群益书社提出加价,而陈独秀考虑到大多数读者应是下层无产者,故不同意加价。由于双方矛盾激化,陈独秀遂酝酿独立办刊、独立经营。双方的这个纠葛过程,“陈独秀等致胡适信札”中多有披露。

1920年陈独秀离开北京大学到上海,《新青年》编辑事务也随之移到上海。当年4月26日,陈独秀致信李大钊、胡适等《新青年》北京同人,言:“本卷已有结束,以后拟如何办法,尚请公同讨论赐复:(1)是否接续出版?(2)倘续出,对发行部初次所定合同已满期,有无应与交涉的事?……为时已迫,以上各条,请速赐复。”这是陈独秀到上海后,就《新青年》第七卷结束以后之事第一次向北京同人征询意见。

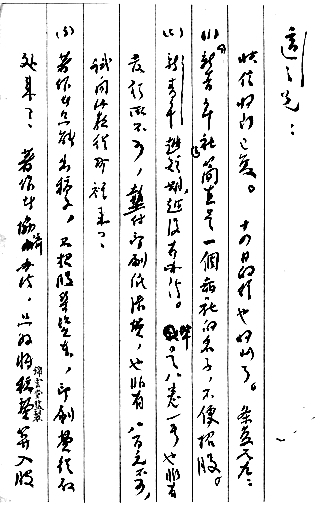

因为对于陈独秀的去信北京同人并未迅速回复,故陈独秀于当年5月7日再次致信胡适、李大钊,催促其表态。此信即“陈独秀等致胡适信札”之一。信中云:“现在因为《新青年》六号定价及登告白的事,一日之间我和群益两次冲突。这种商人既想发横财、又怕风波,实在难与共事,《新青年》或停刊,或独立改归京办,或在沪由我设法接办(我打算招股自办一书局),兄等意见如何,请速速赐知。……”

当年5月11日,陈独秀又一次致信胡适,再度催促。此信即“陈独秀等致胡适信札”之二。信中云:“群益对于《新青年》的态度,我们自己不能办,他便冷漠倨傲令人难堪;我们认真自己要办,他又不肯放手,究竟如何处置,请速速告我以方针。”

在接到胡适的2封回信以后,5月19日以前和5月19日,陈独秀又发出了致胡适信2封。第1封信目前尚不得见,第2封信即“陈独秀等致胡适信札”之三。信中云:

“我对于群益不满意不是一天了。最近是因为六号报定价,他主张至少非六角不可,经我争持,才定了五角;同时因为怕风潮又要撤销广告,我自然大发穷气。冲突后他便表示不能接办的态度,我如何能去将就他,那是万万做不到的。”

5月25日,陈独秀又一次致信胡适,再谈《新青年》与群益书社之间的矛盾以及独立办刊的问题。此信即“陈独秀等致胡适信札”之四。信中云:“群益不许我们将《新青年》给别人出版,势非独立不可。”

所以,自1920年第七卷第六号出版发行工作结束以后,《新青年》与群益书社之间的《〈新青年〉编辑部与上海发行部重订条件》就不再续签,双方延续了七卷42期的合作关系自此终结。1920年9月1日,《新青年》第八卷第一号发布《新青年社〈本志特别启事〉》郑重声明:“本志自八卷一号起,由编辑部同人自行组织新青年社,直接办理编辑印刷一切事务……八卷一号以前的事,仍由群益书社负责。……特此预先声明,以免误会。”

从以上弥足珍贵的点滴材料可以看出,1920年《新青年》与群益书社之间发生矛盾乃至最后的决裂,主要是由于在刊物定价以及在经营主导权等方面的争执这些实际经济因素所致。同时也不排除其中掺杂着一些诸如办刊方针等政治因素的影响——如群益书社对于《新青年》“思想日渐激进”可能引发“风波”、“风潮”的担心和钳制。但是,非常明显,前者是最直接和最主要的诱因以及导火索。这与国内学者长期以来的传统观点是基本一致的。

二

《新青年》与原来的出版发行商群益书社决裂以后怎么办?陈独秀的意见非常明确且坚定——独立办刊!但是,要独立办刊,那么自己就“非有发行所不可”。因此,陈独秀的设想是:“自办一书局”。此设想,在1920年5月7日陈独秀致胡适、李大钊信中谈得很具体:“(《新青年》)非自己发起一个书局不可,章程我已拟好付印,印好即寄上,请兄等切力助其成,免得我们读书人日后受资本家的压制。”

但是,接下来又出现的现实困扰问题是,“自办一书局”,所支撑的巨额经费何来?陈独秀当时想出的“没有办法的办法”是:“招股”!因为虽然此前《新青年》已经从第四卷开始取消了“每千字自二元至五元”的稿酬制度,而改为,“所有撰译,悉由编辑部同人共同担任,不另购稿”,但仅仅是解决了占一定比重的稿酬问题,仍然需要面对更为沉重负担的出版发行包括印刷等经费问题。

对于“自办一书局”,陈独秀最初的想法是“新青年社”;而对于“招股”,则是“内外股”兼招。但是,不久,陈独秀即发现“招股”并不顺利。

首先,是“名不正”。1920年5月19日陈独秀致信胡适,发牢骚说:“‘新青年社’简直是一个报社的名字,不便招股。”为打破僵局,陈独秀决定在“新青年社”之外另成立一个“兴文社”对外宣传“招股”。但是此后,“兴文社已收到的股款只有一千元”,也就不了了之。

其次,对于“招外股”,胡适等北京同人并不赞同,仅仅主张将编辑部同人所有撰译之稿件的“稿费算入股本”,也就是仅仅“招内股”。对此,陈独秀是颇为焦躁不安的,他认为,必须“内外股”兼招,才有可能全面解决棘手的经费问题。1920年5月19日、5月25日,陈独秀在致胡适信中反复强调了“内外股”兼招解决经费问题以及北京同人积极供稿的必要性和迫切性:“著作者只能出稿子,不招股集资本,印刷费从何处来?……其初若不招点股本开创起来,全靠我们穷书生协力,恐怕是望梅止渴。”

1920年7月2日,陈独秀致高一涵,再次重申此一立场和自己颇为无奈的心情:“《新青年》八卷一号,到下月一号非出版不可,请告适之、洛声二兄,速将存款及文稿寄来。……适之兄曾极力反对招外股,至今《新青年》编辑同人无一文寄来,可见我招股的办法,未曾想错。文稿除孟和夫人一篇外,都不曾寄来,长久如此,《新青年》便要无形取消了,奈何!”事实上,这一阶段《新青年》独立办刊所需的经费问题并没有得到有效解决。

三

如上所述,《新青年》与原来的出版发行商群益书社之间发生矛盾乃至最后决裂并走向独立办刊的道路,是《新青年》发展史上不容回避、影响深远的标志性事件。那么,这一事件与《新青年》编辑部同人阵营发生矛盾乃至全面分裂之间,又是一种怎样的关系?对此,学界多主张《新青年》与群益书社之间不可调和的矛盾是其最直接、最主要的诱因和导火索。当然,这不是否认在这一过程中,北京同人中的相当一部分人已经对于由上海编辑部编辑出版的《新青年》日益浓厚的“主义”宣传之色彩表示不满而致与陈独秀之间的思想分歧和矛盾逐步加剧的问题存在。事实上,这种思想分歧和矛盾正是日后《新青年》全面分裂、《新青年》同人分道扬镳的主要根源。而“陈独秀等致胡适信札”的相关内容正可以作为重要的补充和佐证材料。

1920年底,鉴于《新青年》办刊方针出现诸多思想分歧和矛盾,胡适等北京同人经过商议后,由胡适集合诸人意见,致信当时已经离开上海到广州的陈独秀,正式提出他们对于《新青年》发展出路的不同意见:“现在想来,只有三个办法。”所谓三个办法即:1.听《新青年》流为一种有特别色彩之杂志,而另创一个哲学文学的杂志;2.将《新青年》编辑的事,自九卷一号移到北京来。由北京同人于九卷一号内发表声明不谈政治;3.《新青年》既被邮局停寄,何不暂时停办,此是第三办法。

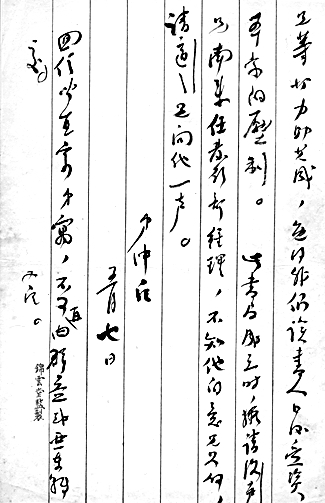

1921年1月9日,陈独秀复信胡适等北京同人,表示完全不能接受他们所提出的解决办法。此信即“陈独秀等致胡适信札”之九。信云:

第三条办法 孟和先生言之甚易,此次《新青年》续出弟为之甚难;……阅适之先生的信,北京同人主张停刊的并没有多少人,此层可不成问题。

第二条办法 弟虽离沪,却不是死了,弟在世一日,绝对不赞成第二条办法,因为我们不是无政府党人,便没有理由可以宣言不谈政治。

第一条办法 诸君尽可为之,此事于《新青年》无关,更不必商之于弟。

可见,陈独秀与胡适对于《新青年》办刊方针之思想分歧和矛盾,已经是非常严重并且日益公开化了。

1921年1月22日,胡适致信李大钊、鲁迅、钱玄同、陶孟和、张慰慈、周作人、王星拱、高一涵,对此前的意见有所修正:“今独秀既如此生气,并且认为反对他个人的表示,我很愿意取消此议,专提出移回北京编辑一个办法。诸位意见如何?”但是北京同人的反映意见并不一致。如比较消极的钱玄同,就已经感觉《新青年》之全面分裂不可避免,故1月29日致信胡适:“与其彼此隐忍迁就的合并,还是分裂的好。要是移到北京来,大家感动[情]都不伤,自然不移;要是比分裂更伤,还是不移而另办为宜。”2月1日,钱玄同再次致信胡适,成为北京同人中继刘半农、陶孟和之后,声明退出《新青年》的又一位代表性人物。此信即“陈独秀等致胡适信札”之十。信中云:“所以此次之事,无论别组或移京,总而言之,我总不做文章的(无论陈独秀、陈望道、胡适之……办,我是一概不做文章的。绝非反对谁某,实在是自己觉得浅陋)。”

也就是说,北京同人在“新青年社”成立以后“思想进一步激进”、“色彩过于鲜明”的情形下,最后基本上都选择了“自动退席”而不再襄助的“冷处理”办法,而听任陈独秀“自行独断”将《新青年》“流为一种有特别色彩之杂志”。至此,由于已经丧失了以往“志同道合”的精神纽带,《新青年》分化、分裂之大势自然是不可挽回、不可逆转,曾经在一个战壕里为“唤醒青年”、“开启民智”而共同进行“思想启蒙”奋斗的《新青年》编辑部同人群体分道扬镳,走上各自路向迥异的思想和政治发展之途。

(作者单位:中国人民大学马克思主义学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制