范曾先生用自己的行迹告诉世界,真正的大师应该是什么样的?

无所不能,有所不为

在评论范曾先生的画之前,先讲几个小故事。

故事一:2006年,廖静文先生持徐悲鸿所绘《六朝诗意图》未完成稿找到范先生,请其为补足余画。徐悲鸿先生《六朝诗意图》有数本,构图布局大体相似,除此未完稿外,还有藏于莫斯科博物馆等处的三幅成画。范先生据莫斯科藏本的图片,补足了廖藏未完稿,笔法风格一如徐悲鸿。

故事二:某收藏家所藏傅抱石先生《山水》未竟稿,整幅只完成了半边,特请范先生以“抱石皴”笔法,挥洒完璧,待完成后天衣无缝,如果不是看到范先生在画面的题款,外人很难得识此一段丹青因缘。

故事三:又某收藏家有张大千《松下高士》立轴,画面一孤松、一高士。某日携至范先生家共同鉴赏,语间论及画面构图有些单薄,范先生戏为补一松、一高士,纯用大千线条用笔。我于是日后至,友人某欲考我眼力,令分别何处是大千,何处是范师,我答:清华无渣滓,无冗笔者是。

之所以讲这几个故事,无非是想说明两件事,首先,一个画家究竟有多高的造诣,与他深入前人堂奥的程度是有关的。其次,澄清一些外行的误解。范先生的作品个人风格强烈,具有相当高的可识辨度,于是就有人以为“程式化”、“重复自己”云云。盖豪杰之士,无所不能,有所不为。不屑在区区门户间讨生活,不因循、不造作,全凭金刚指力,“积劫成菩萨”,这既是一个艺术家的自尊与真诚,也是一个艺术家的卑谦。

入乎其内,出乎其外

我们阅读历史的遗憾之一,就是在“读其书、想见其为人”的时候,难以设想那个具体的古人形貌。

艺术的神奇,有时会弥补历史的缺憾。范先生绘画的一个重要题材领域,就是为古圣先贤的造像。诗人叶嘉莹曾经记述自己初次见到范先生《屈子行吟图》时的震惊:“若非对屈子之心魂志意有深切之共鸣与体悟之人,就绝不可能画出这一幅能传达出屈子之精神像貌的图画来。”其实,不但是范先生笔下的屈原如此,你会看到:他画的谢灵运,就不是陶渊明;他画的苏东坡,就不是李白;他画的辛弃疾,就不是杜甫;你还会看到风华婉转的少年曹雪芹、落拓萧散的八大山人……他几乎重建了中国的人文图像谱系,而每一个形象都会令人感到就是“这一个”。

范先生为什么可以用画笔描摹出不同人物的微妙不同的原因,他能够深入这些人物的精神世界。他往往是带着三个身份深入古人的精神世界的,他是学问家,能够“习其曲”、“习其数”;然后是艺术家,能够“习其志”;最后,是那些伟大心灵的异代知己,能够“得其为人”——这就是“越千载而邂逅”。

清新俊逸,广大精微

凡大师,必有鲜明的风格,范先生常引用杜甫赞李白的诗:“清新庾开府,峻逸鲍参军”,这可以看作范先生艺术风格的写照。这风格之浓烈,一般人,哪怕是艺术的外行,也是可以通过观看直接感受到的。

一是体儒用庄。以今年的新作《杜甫像》为例。这样的杜甫,不是一介穷儒,不是微末小吏,不是颠沛流离的士人,而是一个“大诗人”。画面省略了一切背景情节,只用峻拔的线条、入神的面目表情,便把一个心忧黎元的诗圣形象跃然纸上。你看笔法,是俊逸的、清新的,而你体味风骨,却是沉郁的、雄浑的。

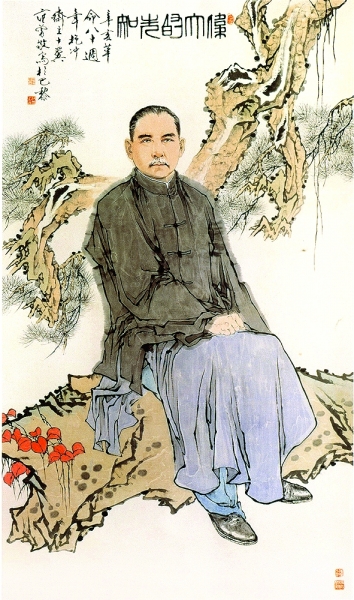

二是体大思精。以《黄宾虹造像》为例。此幅取材黄宾虹先生写生照片,当代画家画此情景不知凡几,但皮相者居多,写出黄翁精神者盖稀。此画用时不过十几分钟,光电火石间,艺术灵感、笔墨激情纷至沓来,心与神会、神与腕通,你会看到,甚至袍子上的每个顿挫线条,都是黄宾虹的,绝不是齐白石的。用最少的笔墨,却能讲述最准确、最丰富的故事,这就是大。

三是积渐用顿。画家有两种,一种积健为雄,渐成大气象;一种才情纵横,以气势胜。范先生少年即负才子名,青年时代即名满九州,其才华向来为人称道,但是范先生从不矜才自用,却走了一条艰苦的艺术道路,自少及长,直至古稀之年的今天,每日黎明即起,无日无之。这种刻苦精神为一般人所不能到。但是,他却不粘滞于功底,往往在命笔之际,激情喷薄,“以高度理性驭高度热情”,以《爱因斯坦像》为例,用笔的恣肆汪洋与形象的精细刻微奇妙地统一,从心所欲不逾矩,此所谓百炼钢化为绕指柔,写意人物之妙要,范先生其得之乎!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制