编者的话

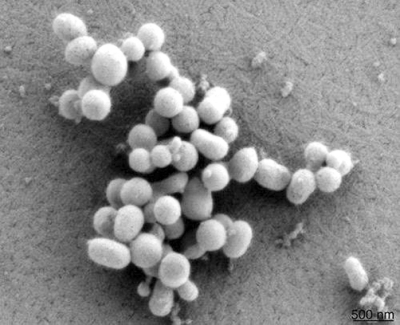

美国科学家克雷格·文特尔于2010年5月20日宣布在人造生命研究中取得了重大突破,他的研究所已创造出首例由人造基因控制的细胞。文特尔表示,他们用“四瓶化学物质”为他们的“人造细胞”设计了染色体,然后把这个基因信息植入另一个修改过的细菌细胞中,这个由合成基因组控制的细胞具有自行复制的能力。用单纯的科学眼光来看,这无疑是一项重大的科学进步,然而,这项研究所具有的社会意义却需要进行哲学和伦理的考察和评判。下面刊发的这篇文章即是表达了一种哲学和伦理学的思考与担忧。我们欢迎有兴趣于此的学者朋友继续发表看法。

随着20世纪70年来以来应用伦理学的兴起,人们关于生命科学研究中的人体试验、克隆技术、试管婴儿、胚胎干细胞等问题都进行过广泛而深入的讨论。与以往不同,文特尔新宣布的研究成果表明,人类具有了合成生命或者说不依赖于自然界而创造新物种的可能。如果这种可能变成活生生的现实,我们对自然、人以及人与自然的关系都需要在概念上重新阐释。文特尔本人也表示,这项成果“改变了我自己对生命和生命运作的科学和哲学思考”。面对这一“生物学历史上的重要事件”,人们表现出不同的态度。除了相关科研人员和评估专家的访谈,我们还看到英国著名的《自然》杂志邀请了不同领域的8名专家,就合成细胞的科学和社会意义表达自身看法(参见“合成细胞之后的生活”,《自然》(英),第465卷,2010年5月27日)。总起来说,大概有以下三种立场。

支持此项研究的人们认为,这是生命科学研究领域里程碑式的成果,它可以在解决环境污染、能源危机和人类疾病方面发挥重大作用。而且,包括文特尔在内的很多人都认为,人工合成基因组只不过是人工生命研究的起步,创造更高级的有机体及其生长环境还需要科学家们长时期的努力,将这一技术加以应用则是更晚的事情。因此,这一研究可能产生的负面影响尚且不是我们需要担忧的问题。

更多的人提出反对意见,直接表示应该停止相关研究。他们对于此项研究的担忧主要表现在两个方面:一、这种合成生命的研究是对生命的亵渎、对生命本质的篡改,是以人的身份扮演上帝的角色;二、从长远眼光看,这项新技术可能会给人类生命和环境带来潜在的巨大危险,比如由此产生的生物武器可能会危害甚至毁灭人类社会。因此,在人类没有真正弄清这项研究的意义之前应该暂停此类研究。

还有一种相对温和的立场。学者们在肯定此项技术对人类有意义的同时提醒人们关注其安全性问题。比如,牛津大学的朱利安·撒维勒斯库(Julian Savulescu)教授认为这项研究在应对环境污染、能源危机等方面具有现实意义,但伴随的风险同样巨大,我们需要为这种激进研究提出新的安全评估标准,以免它被军方或恐怖主义者滥用。尽管如此,我们需要看到,这项具有“人类创世”意义的研究不只是为我们打开了潘多拉的盒子,让我们无法预料未来会发生什么,它同时也冲击着千百年来的人性论和价值观,引发了人们相应的哲学和伦理学思考。

具体来说,人工设计生命所引发的哲学和伦理问题主要包括以下几个方面:

还原论的世界观:无法预料的灾难性后果

西方近代哲学的自然观是还原论的世界观。它首先对自然界的整体进行分割和拆卸,寻找构成自然界的最小单位,把自然物质世界还原为分子和原子,然后用分子和原子去解释自然界的整体性质。原子和分子被看成是物质实体世界的组成部分,而世界整体则是由它的局部实体组装起来的。这种世界观不仅统治了哲学思维,而且也统治了工业生产的实践领域,成为工业文明的灵魂。正是这种还原论的世界观,一方面瓦解了自然界的整体秩序,另一方面,又以人工秩序取而代之,从而使人类失去了赖以生存的自然环境。

现代生物技术同近代科学一样,它对生命的理解和解释仍然是还原论的。它把整体的生命系统还原为个体的生命,进而又把个体生命还原为生命的遗传信息——DNA,生命的复杂的整体性联系不见了,环境对生命有机体的制约作用,以及个体生命对环境的依赖关系也不见了。生命有机体的所有的结构和功能都被简写为DNA——一种生命的遗传信息。

同近代还原论世界观不同的是,DNA已经不再是“实体”,而是“信息”;它不再是事物整体的组成部分,而是控制生命有机体的一只“看不见的手”。无论是克隆技术的“复制生命”,还是现在的通过合成基因的方法“创造生命”,都是把生命还原为一种简单的构成;它既不考虑自然整体对个体生命的影响,也不考虑“合成生命”对自然界整体的长远影响。

与此相反,生态世界观是整体论的世界观。它把整个地球生物圈看成一个不可分割的整体。整体对于局部事物来说具有更加优先的地位,整体系统的稳定和平衡,是支持局部事物存在的基础。整体网络的任何变化,都将引起局部事物的变化;其中任何事物的变化,也都将通过网络而影响其他事物的变化。根据生态世界观,即使这项“制造生命”的技术能够解决人类生存面对的某些局部性难题,但它对人类生存的环境整体所造成的破坏却是难以估量的。还原论的世界观曾经使工业文明获得了经济的高速增长,但也因而瓦解了整体自然秩序。可以预见,生命世界的还原论,将会进一步加深工业社会造成的恶果。当新的生命扩散到自然界时,它就会直接或间接地与自然界的所有其他生物发生相互作用,因而产生无数的难以预料的后果。而这些严重后果往往需要很长的时间才能显示出来。当我们在遥远的将来认识到这些后果时,我们已经没有回天之力了。

操纵生命:生命意义的丧失

生命的本来意义,就包含着其自我生成、自我生长的意义。生命都是“生”出来的,而不是被什么东西“造”出来的。生命是自生、自成、自在的,它既不是按照某种外在的目的“被制造”的,也不是被某种外在目的操纵着生存的。这就是生命的自然本性。在这个意义上说,生命是一个广义的“主体”,它的生存是自己的自然本性决定的。这种“自我决定性”决定了人类不应该像制造、操纵无机物那样制造和操纵生命。生命的这种自然本性,决定了生命具有一种神圣的意义。在农业文明时代,生命始终是被看成有灵性的存在;因而尊重生命、敬畏生命、关爱生命就成为这一时代人们的美好情感和道德信念。而当人类通过基因合成开始制造生命的时候,生命就失去了本来的意义。真正的生命已经“死了”。我们可以像生产鞋子一样把新的生命制造出来,同样,我们也可以随便地像扔掉破鞋子一样把这个新的生命毁掉。在人这个“新上帝”面前,生命的价值已经丧失殆尽。

地球上的其他生命同人的生命之间具有共同的生命价值。这就是人与其他生命之间的“价值同根性”。这种“价值同根性”正是人与其他自然生命之间得以确立伦理关系的价值基础。正如法国哲学家阿尔贝特·史怀泽所说,“只有当人认为所有生命,包括人的生命和一切生物的生命都是神圣的时候,他才是伦理的。”根据这一原理,既然我们人类同其他自然生命都具有同等的生命价值,那么,一切生命之间都应该是平等的。因此,我们应该像对待自己的生命一样对待其他一切自然生命。这样,人与其他生命之间就具有了伦理关系。生命伦理的最高原则就是“尊重生命”、“敬畏生命”、“爱护生命”。当人造生命的科学和实践把生命的意义和价值彻底丢失之后,人与其他生命之间的伦理关系也就被彻底抛弃了:一切生命都不过是人类手中的玩偶和满足人类无限欲望的对象,人与被自己制造的东西之间根本不可能存在伦理关系。基因合成技术彻底颠覆了人类长久以来对于生命本质的看法,人与其他生命之间的关系又回到主客体关系,人与其他自然生命之间确立伦理关系的可能性也被彻底堵塞了。

重新设计人类:人道观念的彻底崩溃

每一次关于生命的科学技术革命,都会进一步引起动摇人道主义的基础。早在19世纪末和20世纪初,美国就掀起一股优生运动的风潮。不过,当时的优生运动只能是建立在原有的遗传理论基础上的。有人把所谓“血统不好”的人的繁衍称为“生物污染”,并主张剔除人的“生物污染”。当基因技术基本成熟之后,“优生”的问题再一次被提了出来。生理缺陷在传统的生物学家看来仅仅是进化主旋律中的变异,却被当代分子生物学家看作“遗传错误”。而基因技术完全可以纠正这些遗传错误。分子生物学家的宏伟理想是纠正人类的“基因错误”,以便“设计完美的人类”。这无疑触动了哲学、宗教以及传统科学的核心观念。

作为自然的造物,不同的人类个体具有同等的人性价值和平等的人格。同样,不同的民族也没有高低贵贱之分,是天然平等的。把人自身的生产奠定在基因技术的基础之上进行“优生”的选择,就必然要对人类个体和种系进行“优”和“劣”的区分和选择;在人类的个体之间也必然要分成优秀个体和有缺陷的个体。有缺陷的个体的生存和延续的权利也将被剥夺。

从哲学的角度来看,用“合成基因”“组装”人、“制造”人,就是把“制造人的人”和“被人制造的人”变成一种主客体关系。“被制造”的人已经失去了人的本来含义,成为人类自己制造的“物件”,就像人类制造的汽车、衣服一样。通过自然生育产生的人,是人的同类,是主体;而通过人的实践活动“制造”的人,则不再属于人的同类,它们只是人类制造活动的产物或客体,因而不具有一般的人性价值,也不会成为人的伦理对象。

这样,制造生命的科学与技术实践就为我们提出了一个最为严肃的哲学和伦理问题:人的价值和人道的意义何在?它必将对几百年来形成的人道主义宣战,人道的观念在我们制造人类的同时也将彻底崩溃。

“有能力做的”并不就是“应当做的”

生命科学研究的迅猛发展已经是我们这个时代不争的事实。这也为我们如何评价生命科学研究本身及其所产生的相关技术应用提出了理论挑战。生命技术的益处与其具有的摧毁性的潜能同时呈现在我们面前。我们需要对人类的这一实践领域有所反省,以新的价值原则引导人们重新“认识自己,评价自己和规范自己”。忧那思等人提出责任伦理以应对技术时代人类面对的道德问题。在他看来,需要有一种新的伦理来要求“我们对自己进行自愿的责任限制,不允许我们已经变得如此巨大的力量最终摧毁我们自己(或者我们的后代)。”(忧那思:“科学与研究自由:凡是能做的,都是允许的吗?”,载于伦克主编的《科学与伦理》,斯图加特:1991)我们需要改变“一切人类实践都是天然合理”的传统价值观,认真思考“人有能力做”与“人应当做”之间的关系,在道德上更多地关注行为的长远和未来责任。这样一种责任伦理是一种有关责任的预防性和前瞻性的考虑。人类社会的发展不是泥塑,不成功了可以重新来过。传统的事后责任伦理无法应对生命科学研究的负面效应和潜在危险。没有对这一领域人类实践的评估、规范和约束,人类的生存将受到严重威胁。可以想见,如果赫胥黎笔下的“美丽新世界”变成现实,那将一定不再是人的世界。

(作者单位:吉林大学)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇