我于1964年调入中央工艺美术学院,与袁运甫相识,我们同系共事,相处融洽,迄今四十多年。工艺美院有一股暗流,就是怕学生爱上绘画便影响工艺专业。教绘画基础课,我作为打工任务是无妨的。但观念上,认为造型根基不深厚便提不高设计能力。因此绘画教师与设计教师间隔有一层膜,彼此看对方不清晰。而袁运甫,他作为专业教师,却强调绘画基础,他热爱绘画,自己绘画功底厚,素描、水粉、油彩,十八般武器件件熟练,这便是我与他之间的纽带,我们从友谊到相知有了永不枯竭的源头活水。

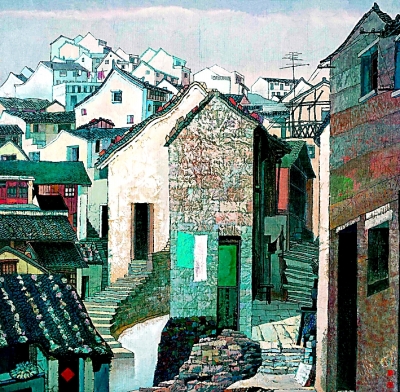

惺惺相惜,我们更深一层的彼此理解是在“文革”中下放农村,在李村,在巨大的压力下偷偷作画的苦乐中。我无奈中利用了粪筐作画架,第二个也背起粪筐的便是袁运甫,我们二人无愧是粪筐画派之首。写生本身是一种战斗,没有这种基本的战斗经历的人要上艺术战场,难以设想。我和袁运甫是在长期写生战斗中培养的战斗友谊,我们仿佛是走过了艺术长征的老战友。我们经历过的战役从上海、苏州、吴县、黄山、武汉、三峡、白帝城、万县、重庆,一直到浙江温岭及胶东的许多渔村,我们画过同一个对象,或各画不同的对象,在作品与被写生的对象的差异间,彼此比较,便更深入理解各人的着眼点与不同情思。这种令人陶醉的艺术生涯孕育了我们的人生气质和艺术素质,我们对此永远怀念!

袁运甫似海绵,他吸收一切养份。从院内的张光宇、张仃、庞薰琹、祝大年、郑可等老师一直到社会上各画种的专家,甚至学生,他从不放过学习的机缘,至于国外当代各门类的突出代表,我是连名字也不熟悉了。他精力充沛,贪食,又有一个强劲的胃,善于消化。另一面,他爱才,恨不能收尽才华为我院所用,这方面他寄厚望于清华大学美术学院,并时时流露出这种心态。

袁运甫的写生绘画作品,我比较熟悉,他对形的掌握十分严谨,对色力求强烈而丰富,他的画面充实,每次作画如欲予读者丰盛之宴,这位厨师善用调料,肯下细工,但求创造出真正的美食,今日看他数十年前李村的作品,仍散发着当年简陋厨房里烹饪的余香。他作水墨,从传统荷花的变种到现代钢桥的构架,探索之中力求超越时空。精力过人的老袁永远紧追时代,他跑得快,我已老迈,往往看他远去而欣赏其背影了。他作了许多大型壁画,我未能尽睹。大型壁画又有大型的新问题。“尽精微而致广大”,这话值得思量,尽了精微未必能致广大,甚至有超于广大,堆砌与延续决不等于广大,但这在当前却有泛滥的倾向。在广大中又尽精微的作品肯定不少,但要害是致广大,传统中精微而不广大的壁画不足为师,新时代的新壁画如何结合新环境,新情调,新气氛,有待子孙的大胆创新。袁运甫看尽古、今、中、外的壁画,正肩负着创造新传统,启发后来人的重任,他的寰宇无限量。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇