庚子年的中秋,我在中国的南部度假,南方的城里正是一派好气象,属桂花飘香、月亮最圆的良辰,而孙公智燊先生却在美国当地悄然离开了我们。众人皆是惊愕,我的信息里面还保留着他在9月26日的话语,记得彼时我们正在讨论佛学书籍的翻译问题,他说,“诚如前辈学人钱锺书先生所言,‘若论翻译小说,宁读林琴南’,同理,若论翻译佛经,或佛学理论,我宁读鸠摩罗什之所译。”此语行气如虹,见其心性之高昂,他自己虽常翻译哲学类著作,然其译笔却神足气圆、文彩耀眼,直追晚清的严复先生,甚至后秦的鸠摩罗什大师。

可是,随着他的离世,一下子造成的存在界之空白开始弥漫开来了。我自己的这些日子,就如神游一般,做任何事情都有一种虚无缥缈之感,未知真耶幻耶,未知真幻的边界之所在耶!即便是念诵《佛陀法语》《金刚经》,也是如此。我自己是相信精神界的真实性的,有一些人,一旦入到了他者的生命当中,总是具备其独特的席位的,毋容忽焉,毋容无视,而孙公智燊先生,就是我生命当中的这样一位长者。

与智燊先生的神交忽忽已有七载,却至终未晤其面,得闻謦欬。曾经,我也确实动过念想,要去美国南部的阿拉巴马州拜访智燊先生。智燊先生是当世高人,我可以想象自己面对他时,“窃待于下风,幸闻咳唾之音”的心智愉悦的彼种情境。而如今,这一切却全都到了无何有之乡、广漠之野矣。虽然,他的音容笑貌,即便隔着汪汪大洋,亦是不断地传送过来,温婉而恳切,真挚而感人,如同生前。

智燊先生是20世纪中国大哲方东美先生的嫡传弟子,深得其思想真髓,对中西印的哲学精神把控之火候极深,堪谓炉火而纯青,实举世罕觏。近些年来,我与他主要是通过邮件往来,然后,就是微信的语音。仁者心怀,温风熏习,时时予以提携与帮助,甚至,还矫正了我的人格与为文的某些不良趋向。

在民国一代学者当中,方东美教授是属于那种珍奇而必须的类型:对万物一体同仁之理想,他们是要以其生命与著作而一身标范的,不托空言。作为弟子,对于方东美先生之尊敬,智燊先生则颇有古人之风。他曾经跟我专门提起,在《方东美先生演讲集》中有一篇《传灯微言》,其文虽短,却具有特别的意义,值得人们重视。他说:

方东美先生从教近五十年后,于74岁正式退休,在台湾大学告别杏坛。无数的学子为表达对方先生的感谢与尊敬,在台北耕莘文学院举办一场烛光惜别茶会。当夜先生于茶会中手持蜡烛,分传与会的中外各国诸学生,每人手持熠熠之烛火,照亮了整个礼堂,在一片闪烁的火光中,聆听着先生最后的演讲。已是白发苍苍的方先生此时就以眼前的烛火为喻,希冀学生们能够灯传不息,让中华民族的慧炬长明不灭。方东美先生说道:“余之子女,未能承继余之慧炬薪传,余但有无数思想心智上之后裔耳!……”这番话语在礼堂中久久回荡,摇曳的烛光,与无数之泪光交相辉映。会后由演讲录音整理成文,收入文集当中。

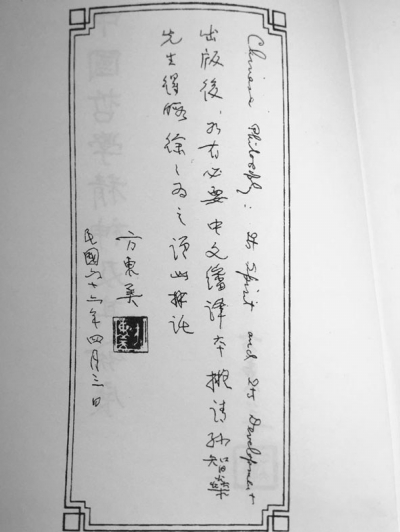

而我最初知道智燊先生,还是从一位常年于高校售卖台版书籍的书商朋友说起来的。当时,我获得台湾三民书局出版的方先生的《哲学三慧》,这位朋友的述说宛如传达一个传奇。他言道,方东美先生去世之前,曾对自己的晚年之杰作《中国哲学精神及其发展》的英文版有一个期待,故有一重要嘱托,其大意是,此书谨交弟子孙智燊先生翻译云云。三个月后,溘然长逝。这显然就是临终遗嘱了。后来,我在大陆的中华书局问世之该书中,看到了方东美的亲笔手迹,而且,在译者序里,更有详细的介绍,孙公回忆彼时情境,云:

方先生叮嘱道:“……行年八十,死复何憾?特吾书脱稿后,未能及身见其出版,憾一;中译事付托无人,憾二。前者尚在美接洽中;后者今以付子,其勉之!”余闻言怵惕,敬白师曰:“小子不敏,何敢承此大命?”“毋辞也。吾思之久矣。多多用功!”遂扶痛亲书正式授权委托以授余,特嘱“徐徐为之!”寓警策于温勉,余乃谨泣拜受命。先生执余手搀起,频曰:“勉之!”继以谆谆告诫:“吾书中凡直引原典部分,自须还原,还诸原典文句;但凡注明‘参看’字样部分,即切切不可还原。是皆吾于前人之表达方式有所不满,而遍考群籍,融会贯通,然后以自家文字予以重新诠表,以求曲达者。故不得还原,还原即有失吾之原意。凡遇此种情形,吾有一‘拙字诀’以授汝:即依吾原意,忠实直翻;文字但求明晰、正确,辞达而已!”言至此,先生忽莞尔一笑曰:“吾平生运思为文,喜多打几个转……莫学我!”复叮咛曰:“原始儒道二家以及新儒家部分,参考资料不难;佛学部分,则甚难,宜多多用功!”言讫……

言之谆谆切切,如是善护念,如是善付嘱,其分量之重亦可想而知!而智燊先生既爱真理,尤爱乃师,其后来的岁月,以最精美、最畅达而优雅的文字翻译了该部巨著(加上精彩的注解,总44万字)。自有翻译以来,汉语译著无量,然该著译辞文采之高华,译笔之龙腾虎跃,之生机勃勃,确实罕有其匹。时在哈佛大学的陈荣捷教授向智燊先生致意云:“……此函最要之点,乃在表示敬仰台端译事之忱,真是文笔风生,使人如见方先生之丰采。翻译捷是过来人,故欣羡益健也。”

而且,他还终生为其老师的哲学东西奔走,直至暮色苍茫的晚岁时光,尚为方东美先生的“广大和谐哲学”含章未耀而抱憾、而痛惜。在《中国哲学精神及其发展》的附录里,他介绍方先生未暇濡笔、惟余纲目的《生命理想与文化类型:比较生命哲学导论》英文遗稿时,便留下一长长的叹息:“其规模擘划之深弘瑰玮,系统条理之缜密周延,睿见洞识之精辟圆明,与夫境界气象之崇高华严等,在在令人激赏嗟叹。盱衡今世,岂数觏哉!西哲中无斯比也;日印诸贤,殆亦难能。”并在书中附有一个译注:

“犹忆一九七二年七月在美国夏威夷檀香山‘阳明诞辰五百周年纪念专题讨论会’上先生亲语译者曰:‘吾书《中国哲学精神及其发展》正文已了,只余脚注,俟杀清后,吾尚另有一部大书待写。’盖谓此也。时先生风神飒爽,充满自信。孰料五年后,蘧逝于癌,享寿七十有九。伤哉!天夺硕哲,宏愿未果;广陵绝响,千古同悲!惟余《纲目》,供人参考耳。一斑之窥,亦足以发,且可以令人想见其规模气象之博大高华矣。”

所以,我们可以想见,当日,师徒二人于病榻前,彼时际的那一番款款对语,斯境斯情,直如古意盎然的一幅画,使人神思欲飞,联想起山林高士于时间河岸上的永恒之别,让我们窥见了人性浇薄时代,却古风翼然的真淳之哲人。

除了为乃师翻译的精彩文字之外,智燊先生自己的著作着实不多,但全是精品,一到紧要处,几乎字字珠玑,教人拜读之下,心眼俱开张,或借用佛家的话来说,即法喜充满。譬如,他发表在《孔孟学报》(第四十三期)的大作《从大易生生之理看中西印思想》,通篇都是灵机抟运,大匠手笔,深刻,且幽美。他认为中西印比较哲学中,有一个阿基米得点需要寻获,而就此,说得最漂亮的,即是中国的易学传统里面所讲的创造精神。至于西洋人把《易经》翻译为“TheBookofChang⁃es”,不是很妥当,因为但见变易,不见不易,常既不存,理复安住?故名不称实,命意不彰。他以为,当以创造为名,“质言之,‘易经’英译,宜正名为‘TheBookofCreativity’,正犹之乎怀德海之‘历程与实在’(ProcessandReality)宜正名为‘历程即实在’(ProcessasReality)。以‘即’代‘与’,则陋去妙生,‘与’兮!‘与’兮!在整个西方思想传统中多少罪恶皆假汝之名以行之!两者书名既澄清如上,足示中心主旨一则为‘大易即实在’,一则为‘历程即实在’,同以‘易即体’(Creativityas Reality)为共同宗趣。”

这是对中国哲学有长年孤军深入的求索,有极深刻的身心体悟才能说得出来的真实见地,因创造是乾元大生、坤元广生的生生不息之渊始。于是,在智燊先生看来,中国哲学在其宇宙论上,“对宇宙采取一套动态的历程观,视创造性为真际,或趣言之,视生之又生的创造性、为真而又真的真实性。”其义理之根据,正在《易传》的“生生之谓易”的精神那里:“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知,故神无方而易无体。”此种洞见,尤使吾人深信,在丰沛的中国哲学之传承中,确有许多层面具有永久的趣味,而用智燊先生的话来说,辄远非仅如此,它还兼具普遍性的诉求与现代性的崭新意涵,堪入世界哲学殿堂之具最重要的位置之一。这样,按照斯宾诺莎的话说,即在永恒面的观照之下,我们才能高屋建瓴,更能够领略怀德海的名言:“对中国的艺术,中国的文学,中国的人生哲学,我们了解得越多,越佩服该文明成就的高度。就历史的悠久与人口的众多而论,中国实已形成世界上最博大的文明体积,得未曾有。”

后来,我读到智燊先生的那篇题为《作为世界哲学的中国哲学:创造主义的九面观》一文当中的“独标创造,九相辅翼”之说,我就完全能够明白其道枢之所在了。他说,在中国哲学里面,蕴涵一套价值中心本体论、不二超二的方法论、健动不息的宇宙论、知行合一的实践论、参天尽物的明性论、价值实现的目的论、直观体验的认识论、万有旁通的宗教论、气韵生动的审美论、忠恕及人的道德论。他说:“全部一套中国哲学传承,在宗旨上,在主题上,都是一大创造的人文主义传统,简称创造主义,或生生主义。它从远古以来,持续稳定发展,深受宗教托付、天上原型、大中象征意符的精神鼓舞,厚植于创造性原理为范畴总摄概念(Com-prehension),演变为种种分殊思潮,如儒、道、墨诸家等,继之更与大乘佛学中相契思想结合,共流并生,奏高潮于新儒家(含唯实主义、唯心主义、自然主义三态)。从十世纪北宋以降,以迄今日,行将与世界哲学大规模地遭遇、接轨,堂堂迈入所谓创造综合期。”

此种如椽大笔的勾勒玄要,对于目前大多数学者的饾饤学术原本应该会有大启发、大震撼的。可惜,真风告竭、人心浮荡,而夏虫不知冰、井蛙不晤海,曲士也永是一样,不可语于道,俯仰千古,大体如是,故而道途寂寂,诚如庄周在《徐无鬼》中之所言,去人去乡滋久,思人思乡滋深,时而“闻人足音,跫然而喜”。他也就特别珍惜那些身上具有静气的学人。

智燊先生译毕《中国哲学精神及其发展》,曾有两首诗来描述方东美先生的思想境界,我觉得其中的精神,也完全吻合他自己的求索三昧,其诗云:

雪压寒峰清远涧,大方智广照全均,西江饮罢回东海,南斗摘悉倚北辰。一柱独擎三慧美,万差俱泯一观真,归乎还向空归去,千古人天叹绝麟!

即便如此,智燊先生依然是胸无滓物,心无忧嗔。他远迈杖朝之年,尚有英译严灵峰先生作品之壮志,真是得禅家“一日不做工,一日不得食”之精神,亦应乎儒家的“天道酬勤”之古训。有一次,他在翻译方东美先生的英文稿《诗与生命》(poetryandlife)时,给出了一段富有大勇之力的话语,并转给了我:“智慧(菩提)要求我们投身到生死海之烦恼界中,找一个高尚目标,为之奋斗,勇猛精进,大雄无畏。”

但据我观察,智燊先生其天性,似乎更靠近自然,醇醇然,烂漫兮。他曾从台北迁往美国的南部,后取号橡林子,据说其家居附近遍植橡树,根须虬劲,盘曲错节,而他就像北冥飞往南冥,驰情入幻的庄周,在一些大而无用的大树旁边,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下,风神自在。而联系到他的学问的阔大之气象,也确实有同人于野的大心胸,毕竟,南冥北冥,只是性天;西洋东洋,也只是一味而已。可惜,他自己却遽然间驾鹤西归了,真是令人心痛,所谓“此地千人望,寥天一鹤归”。

“寥天一鹤”,乃是他们师徒不懈推崇的道家境界,原出自庄子的书,“安排而去化,乃入于寥天一”云云。他们认为,道家高怀远引,可谓最孤独之人物也,其智慧隽语,又往往难得的解,而鲜有知音。故说道:“道家本其仙想妙法,故能游心太虚,驰情入幻,振翮冲霄,横绝苍冥,直造乎‘寥天一’之高处,而洒落太清,洗尽尘凡,复挟吾人富有才情胆识者与之俱游,纵横驰骋,放旷流眄,居高临下,超然观照层层下界人间世之悲欢离合、辛酸苦楚,以及千种万种迷迷惘惘之情……”

我的一位研究庄子的朋友曾就“安排而去化,乃入于寥天一”句道出一语云:“真人彻悟死亡就是物化,而化的终极原因是造化,因此不逃避物化而游心造化,所以德行无亏,精神不散。”当日,在我得知智燊先生离世的消息时,我也想起了同在庄子《大宗师》里面的另外一著名的句子:“夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死!”而智燊先生就是我心中的大宗师,是真人,但人身毕竟危脆无常,非无量亿劫坚牢难坏的如来身矣,所以我想,他也确实是需要休息了吧!

他的亲戚说,他是在月圆之夜离开的,我也知道他是天心月圆,华枝春满,而我却还在人世的幻境中一路追问着:问君何适,廓而无言;思君肠断,天人一方!追着问着,复又想起了方东美曾经留诗于世人——“我自空中来,还向空归去”,而智燊先生亦有这一句“归乎还向空归去”,师徒二人皆对应了唐代高僧船子和尚的那著名的一偈。偈中有一奇句,云:“夜静水寒鱼不食,满船空载月明归。”是的,空船所载满的,皆是月色的明亮,皆是星子的光辉。大体明了此义,才算是入了般若之旅,生命获得了澄明之品质。而孙公智燊先生以其生命所言说者,莫非尽示此中之微意乎?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制